Source: The Conversation – France (in French) – By Albin Wagener, Professeur en analyse de discours et communication à l’ESSLIL, chercheur au laboratoire ETHICS, Institut catholique de Lille (ICL)

La façon dont on parle des initiatives écologiques menées sur le territoire français depuis 1980 raconte beaucoup de choses sur les imaginaires de la transition. Dans une étude publiée par l’Agence de la transition écologique, l’Ademe, en 2025, nous montrons, avec l’appui de la linguistique, comment certains narratifs peuvent devenir de véritables leviers d’action concrète.

La question des récits et des narratifs qu’ils mobilisent est de plus en plus présente dans les discussions sur la transition socio-environnementale. Et cela, parfois jusqu’au « narrative washing », qui revient à masquer l’inaction à l’aide d’une belle histoire. Une étude que j’ai coordonnée pour l’Ademe, publiée en octobre 2025, montre pourtant que les récits jouent un rôle pivot dans les initiatives de transition écologique en France.

L’intérêt pour les récits n’est pas nouveau du côté de l’Ademe, qui a déjà soutenu plusieurs travaux sur le sujet et notamment sur la question des imaginaires de la transition écologique.

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est d’avoir étudié ces récits sous un angle linguistique. Ainsi, nous avons constitué un corpus de textes, puis en avons étudié la lexicométrie (c’est-à-dire, l’étude quantitative du lexique). Enfin, nous avons procédé à une analyse de discours.

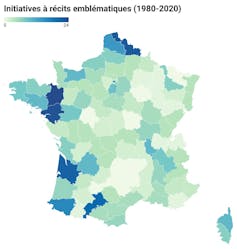

Concrètement, cela signifie que nous avons rassemblé des textes portant sur des initiatives de transition écologique et les avons étudiés de manière statistique (nombre d’occurrences, sens des mots…), afin de cerner les grands thèmes qui les traversent. Cette approche a été déclinée sur un corpus textuel (comment les acteurs parlent d’eux-mêmes, comment leurs partenaires en parlent, comment les médias et les citoyens les diffusent…) portant sur 559 initiatives menées entre 1980 et 2020 sur tout le territoire, y compris ultramarin. Bien sûr, la France a totalisé beaucoup plus d’initiatives sur la période, mais une sélection a dû être opérée pour nourrir l’analyse.

À la clé, un inventaire des récits écologiques ainsi mis en circulation, qui permet de comprendre comment les discours des uns et des autres se sont approprié les enjeux de transition écologique et quelles sont les dimensions clés mobilisées par les initiatives les plus emblématiques.

À lire aussi :

Les textes des COP parlent-ils vraiment de climat ? Le regard de l’écolinguistique

Où s’ancrent les récits les plus emblématiques ?

Les résultats de l’étude montrent la grande diversité des initiatives, avec de réelles différences en fonction des formes juridiques porteuses (entreprises, associations, collectivités, etc.), des secteurs d’activité, mais aussi des territoires.

Dans ce cadre, nous nous sommes intéressés aux récits dits « emblématiques ». Par là, on entend : uniquement les récits traitant d’actions concrètes, incarnés par des acteurs clés et créateurs d’imaginaires capables de transformer les représentations qui circulent dans la société. Les récits étudiés ne sont donc donc pas des narratifs imaginaires et vaporeux déconnectés de toute réalité socio-économique.

Ademe, 2025, Fourni par l’auteur

En France hexagonale, les territoires regroupant le plus d’initiatives emblématiques sont ainsi :

-

soit des territoires avec de grandes villes fortement engagées (Rennes, Nantes ou Toulouse, par exemple),

-

des territoires ayant connu des crises socio-économiques fortes (comme le Nord et le Pas-de-Calais),

-

ou encore des territoires ayant un fort attachement linguistique et culturel (Pays basque, Corse, ou Bretagne). On retrouve également cette spécificité sur plusieurs territoires ultramarins, comme Mayotte, La Réunion ou la Guyane.

À lire aussi :

Qui parle du climat en France ? Ce que nous apprennent les réseaux sociaux

Les grands thèmes transversaux

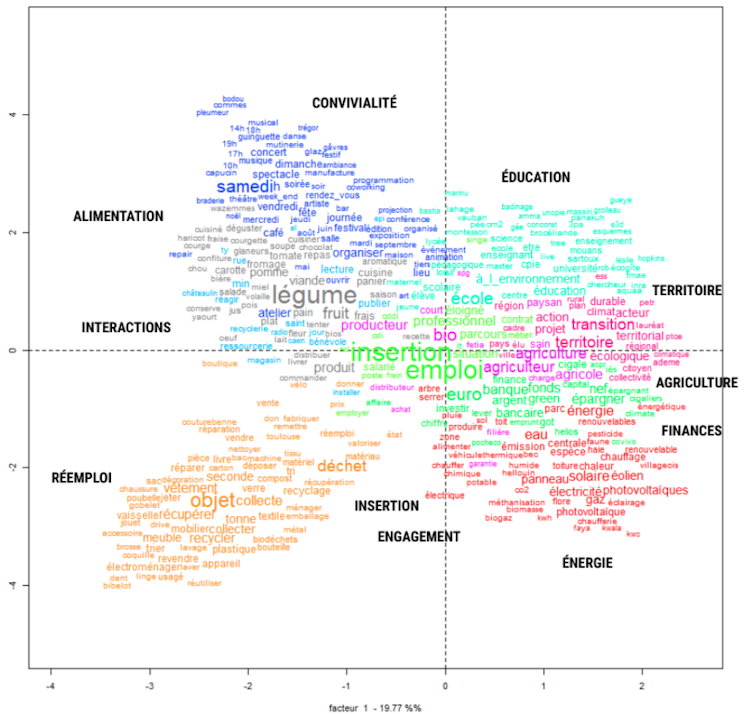

Au sein des 559 initiatives étudiées, 11 thèmes transcendent les territoires et les domaines d’activité socioprofessionnels. Ils sont mobilisés dans les récits pour raconter les différentes manières de s’engager pour la transition écologique en France. Nous les avons identifiés grâce au logiciel Iramuteq.

Ademe, 2025, Fourni par l’auteur

Le réemploi (couleur orange, en bas à gauche), une thématique importante, apparaît comme légèrement déconnectée des autres. En cause, l’orientation historique de ce modèle, lié au secteur de l’économie sociale et solidaire ainsi que le modèle d’insertion qu’il promeut. Le plus souvent, la gestion de la seconde main est effectuée par des associations qui accompagnent des personnes éloignées de l’emploi (par exemple Emmaüs).

Ceci montre que le modèle de réemploi obéit à une logique propre, plus ancienne et non directement liée à la prise de conscience plus récente de la nécessité d’une transition écologique. En d’autres termes, le secteur du réemploi a d’abord eu une vocation sociale, avant de mettre en avant plus distinctement son orientation écologique, d’où son isolement sur le graphe. Ainsi, associer des publics en situation d’exclusion au traitement d’objets eux-mêmes exclus du marché interroge sur les imaginaires qui traversent le modèle de réemploi et la précarité en général. En réalité, cette double exclusion peut expliquer la déconnexion relative par rapport aux autres thèmes de récit, plus explicitement centrés sur la transition environnementale que sur la dimension sociale.

En haut à gauche, les dimensions de convivialité, d’interaction humaine (couleur bleu foncé) et d’alimentation (en gris) sont liées. Ce marqueur illustre le besoin de retrouver une logique de « bons moments ». Celle-ci lie la consommation de produits alimentaires vertueux au besoin de se retrouver ensemble dans une logique hédonique. Les initiatives présentées par ces récits fonctionnent sur un rythme événementiel et s’appuient sur le besoin de créer des temps d’échange, de partage et de vie sociale.

Sur la partie droite, on distingue le besoin d’inscription territoriale (couleur rose), la question de l’agriculture vertueuse (en rose-violet), les enjeux de financement et d’énergie (en rouge), et enfin la dimension éducative (bleu-vert clair). Ces thèmes constituent autant de manières de mobiliser concrètement la transition avec une dimension territoriale : modèle économique, inscription locale en lien avec les projets des collectivités, sensibilisation des populations, modèles de production énergétique et agricole à réinventer…

Au centre du schéma, enfin, on retrouve les éléments pivots desquels s’articulent toutes les thématiques des récits : l’insertion et l’emploi. Ceci montre que les récits de la transition écologiques ne sont pas nécessairement utopiques : le réalisme économique et social des modèles socio-environnementaux est crucial pour créer du dynamisme économique et de l’emploi.

À lire aussi :

Ressourceries, Emmaüs, Le Relais : les acteurs emblématiques de la seconde main menacés par la grande distribution

La place ambivalente de l’environnement

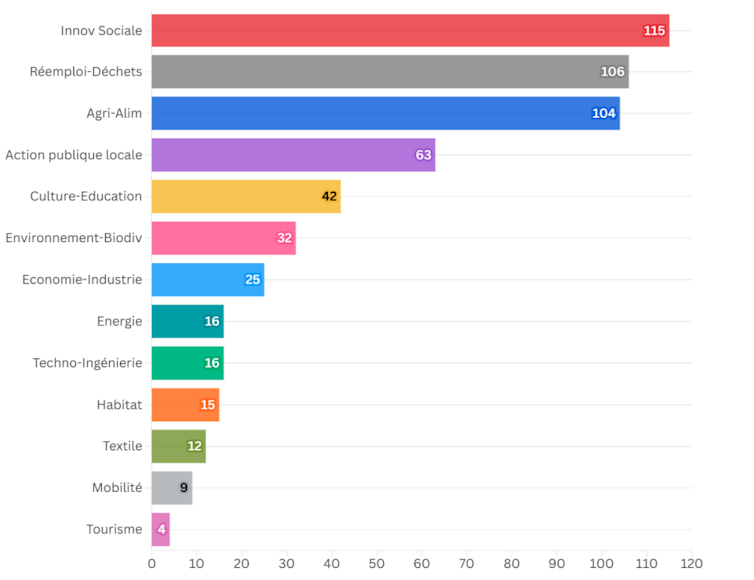

Pour ce qui est des domaines d’activité des initiatives étudiées, on remarque une légère prédominance de l’innovation sociale, qui regroupe notamment les tiers-lieux et écolieux, et plus généralement les espaces qui tentent de réinventer des modalités économiques et sociale. En deuxième position, on retrouve l’économie circulaire et le réemploi, puis les activités agricoles et alimentaires, et enfin l’engagement d’acteurs publics locaux et des collectivités.

Ademe, 2025, Fourni par l’auteur

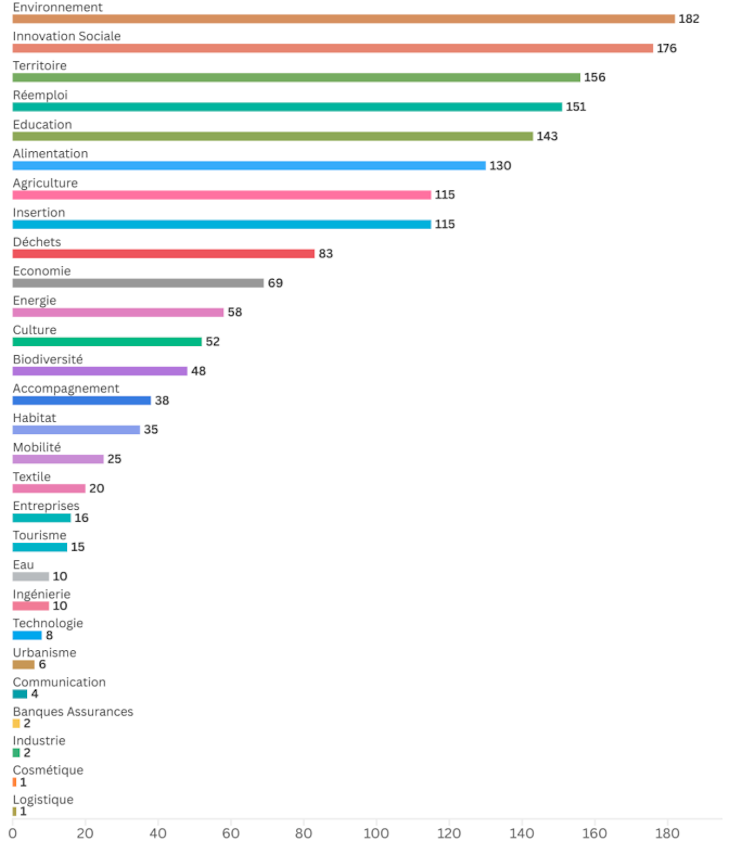

Étonnamment, on remarque que les métiers spécifiquement liés à l’environnement et à la biodiversité (en tant que secteurs d’activité économique) sont minoritaires parmi les 559 initiatives. Pourtant, le graphe ci-dessous montre qu’il s’agit du premier sujet mobilisé par les récits d’initiatives emblématiques.

Ademe, 2025, Fourni par l’auteur

Ainsi, si l’environnement n’est pas toujours porteur lorsqu’il est en première ligne des initiatives, il est systématiquement associé aux initiatives comme élément d’accompagnement ou d’amplification.

Des récits qui dépendent des secteurs mais aussi des territoires

Afin de permettre une analyse du corpus la plus fine possible, plusieurs paramètres ont été définis dans le logiciel d’analyse pour représenter des informations récurrentes qui constituent de véritables « variables » des récits. Il s’agit de la date de création de l’initiative, de sa région, son département, le type de territoire, la forme juridique, le métier principal, le ou les objets de l’activité, le nom de l’activité…

En n’affichant que ces grandes catégories de variables, le graphe livre de nouveaux résultats. Par exemple, on remarque que le récit de convivialité semble prédominer en région Bretagne et concerne tout particulièrement les tiers-lieux.

Citons quelques-uns de ces tiers-lieux, visibles sur le graphe : la Manufacture des Capucins dans l’Eure, la Maison Glaz dans le Morbihan, ou encore la Maison du Colonel à Amiens. Cela ne signifie pas que la convivialité soit le seul récit porté par les initiatives étudiées, mais que ces tiers-lieux constituent, en termes de narratif, des moteurs nationaux pour associer la dimension de la convivialité à celle de la transition écologique.

Cette présentation des résultats met en avant d’autres initiatives locales, comme la commune alsacienne de Muttersholtz pour ce qui est de la transition énergétique, l’association réunionnaise Reutiliz pour l’économie circulaire, ou encore le CERDD, Centre ressource du développement durable dans les Hauts-de-France pour l’attachement au territoire.

Les trois piliers de la transition écologique

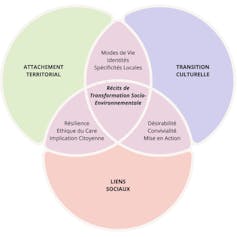

Ainsi, parmi les grands enseignements de cette étude, on remarque que les récits de transition écologique en France reposent sur trois piliers :

Ademe, 2025, Fourni par l’auteur

-

l’attachement au territoire et à ses réalités locales,

-

le besoin de liens sociaux pour créer de l’engagement convivial et désirable autour de la transition,

-

et la stimulation d’une véritable transformation culturelle des modes de vie et des comportements.

Ces récits sont précieux pour inciter à l’optimisme en ces temps de backlash écologique. Mais cette étude laisse une question en suspens : les récits qui sous-tendent la transition écologique sont-ils comparables ailleurs dans le monde ? Adopter une approche comparative entre différents pays permettrait d’identifier les leviers communs sur lesquels s’appuyer en priorité.

![]()

Albin Wagener ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Parler d’écologie en France : que révèle l’analyse linguistique des récits de la transition ? – https://theconversation.com/parler-decologie-en-france-que-revele-lanalyse-linguistique-des-recits-de-la-transition-273248