Source: The Conversation – in French – By Olivier Ilbert, Astronome au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille / Aix-Marseille Université, spécialiste de la formation et de l’évolution des galaxies, Aix-Marseille Université (AMU)

Depuis plus d’un siècle, les astronomes n’ont cessé d’étudier les galaxies, découvrant peu à peu la diversité de leurs formes et de leurs propriétés. Grâce aux progrès de nos instruments d’observation, nous avons pu cartographier la position de millions de galaxies dans l’Univers proche. De vastes régions de l’Univers se révèlent très vides, traversées par d’immenses filaments qui relient des régions où les galaxies se regroupent. Sous l’effet de la gravité, les galaxies sont entraînées inexorablement les unes vers les autres pour façonner ces immenses structures, qui grandissent au fil des milliards d’années de temps cosmique qui s’écoule.

L’étude d’une de ces structures, l’amas de Coma, par Fritz Zwicky en 1933 a mis au jour un des aspects les plus mystérieux de notre compréhension de l’Univers : la majeure partie de la masse de Coma ne peut pas être expliquée par la présence de matière ordinaire.

Les études cosmologiques les plus modernes confirment que le gaz et les étoiles ne représentent qu’environ un sixième de la masse totale de l’Univers. Le reste ? Une matière invisible, baptisée matière noire par les physiciens. L’une des plus grandes énigmes de la physique moderne reste entière : de quoi cette matière noire est-elle faite ? Comme interagit-elle avec la matière ordinaire ? Comment sa présence impacte-t-elle la formation et l’évolution des galaxies ?

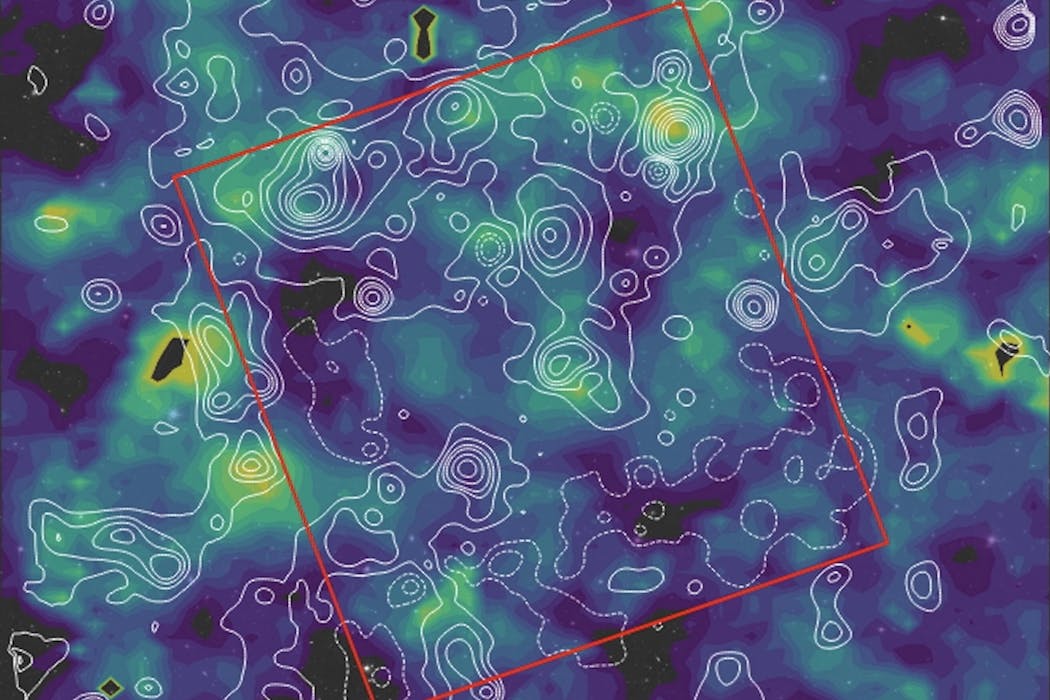

Dans notre étude publiée dans Nature Astronomy, et dirigée par Diana Scognamiglio du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, nous présentons une carte détaillée de la distribution de la matière noire. Bien que notre étude ne puisse pas répondre directement à la question fondamentale sur la nature de la matière noire, elle apporte un outil puissant pour relier la matière ordinaire et la matière noire, sur un intervalle de temps cosmique couvrant les deux tiers de l’âge de l’Univers.

Notre nouvelle carte montre en particulier que la matière noire et la matière visible évoluent conjointement.

Comment cette découverte a-t-elle pu être réalisée ?

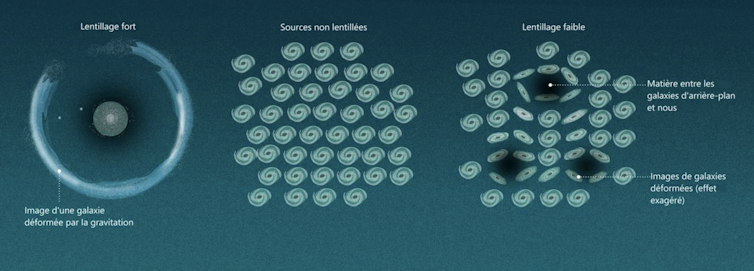

Dans cette étude, nous avons employé l’une des méthodes les plus puissantes pour révéler la présence de matière noire : le lentillage gravitationnel faible. La présence d’une grande structure de matière noire va entraîner une déformation de l’espace-temps. La lumière d’une galaxie qui se trouve en arrière-plan va être légèrement déviée en traversant la structure. La forme de cette galaxie d’arrière-plan va donc se trouver artificiellement étirée quand sa lumière atteindra nos télescopes.

ESA (contribution d’ATG sous contrat avec l’ESA), CC BY-SA

La clé de notre méthode réside dans l’accumulation de données : en observant un grand nombre de galaxies dans une petite région du ciel, nous pouvons détecter une distorsion cohérente de la forme des galaxies d’arrière-plan et en déduire la masse de la structure en avant-plan.

Pour bâtir une carte de ces déformations de l’espace-temps, il est donc essentiel de mesurer la forme d’un grand nombre de galaxies.

NASA/Chris Gunn

Près de 255 heures d’observation sur le télescope spatial James-Webb ont permis de couvrir une zone beaucoup plus vaste que celles observées précédemment (environ la surface de trois pleines lunes), avec des détails sans précédent sur la forme des galaxies.

En analysant en détail 250 000 galaxies lointaines (distance, morphologie, masse), nous avons mesuré la densité de matière noire d’avant-plan et créé ainsi une carte de la matière noire dans cette région du ciel.

En effet, notre carte de lentille gravitationnelle faible retrace la distribution projetée de la matière totale, sombre et lumineuse, à travers les amas de galaxies, les filaments et les régions sous-denses. Les pics proéminents correspondent à des amas massifs.

En quoi cette recherche est-elle importante ?

Notre équipe étudie cette région du ciel, baptisée « COSMOS », depuis plus de vingt ans. En comparant cette nouvelle carte de matière noire avec les données accumulées sur les galaxies et le gaz chaud, nous voyons que la matière noire, le gaz chaud et les galaxies retracent souvent les mêmes structures.

En d’autres termes, cette carte nous montre que la matière noire et la matière visible évoluent conjointement.

De plus, COSMOS est aujourd’hui le champ de référence pour les études sur l’évolution des galaxies. Il fournit désormais un repère haute résolution à partir duquel les futures cartes de l’univers sombre pourront être calibrées et comparées.

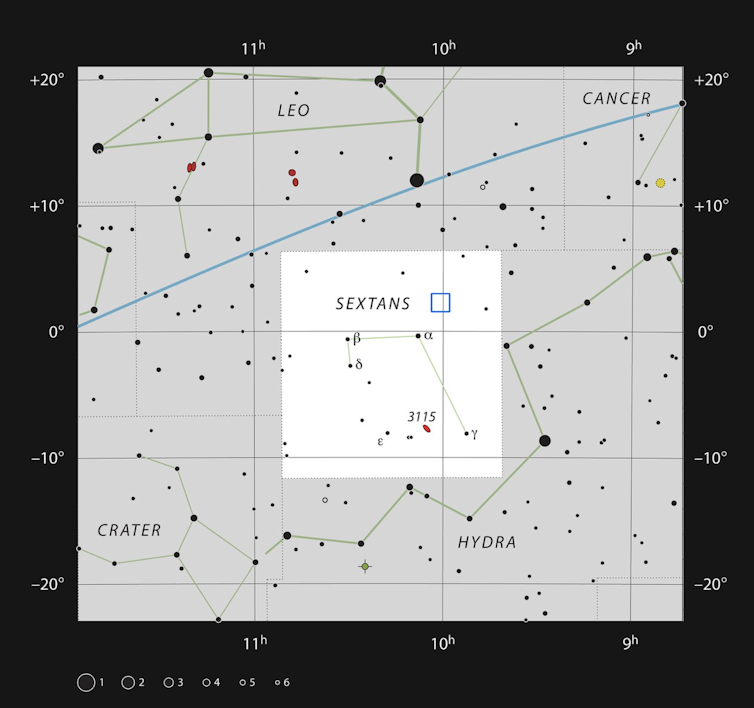

ESO, IAU et Sky & Telescope, CC BY

Quelles sont les suites de ces recherches ?

La prochaine étape consiste à étendre cette cartographie à des volumes beaucoup plus importants de l’Univers à l’aide de missions telles que Euclid de l’Agence spatiale européenne (ESA) et le télescope spatial Nancy-Grace-Roman de la Nasa qui couvriront jusqu’à un tiers du ciel. Tous ces télescopes utilisent COSMOS comme point d’étalonnage.

Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.

Le projet instruire l’émergence des galaxies massives et leur évolution — iMAGE est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

![]()

Olivier Ilbert a reçu des financements de l’ANR et du CNES (projet HST-COSMOS).

– ref. Une nouvelle carte de la matière noire – https://theconversation.com/une-nouvelle-carte-de-la-matiere-noire-274650