Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carmen Beatriz Fernández, Profesora de Comunicación Política en la UNAV, el IESA y Pforzheim, Universidad de Navarra

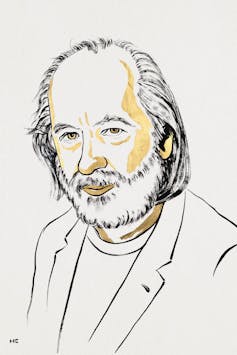

Al conceder a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz 2025 no solo se reconoce su liderazgo y su coraje civil, también se rinde homenaje a la irreductible tozudez democrática del pueblo venezolano. En un país donde el autoritarismo ha intentado cerrar todas las puertas a la participación política, Machado ha demostrado que siempre existen ventanas por donde colar la democracia. Este reconocimiento –ha sido elegida entre 338 nominados al premio en 2025– celebra no solo su trayectoria, sino también la persistencia de millones de ciudadanos que se niegan a rendirse.

En 2002 fundó Súmate, una ONG dedicada a garantizar elecciones libres y transparentes. Desde entonces, Machado ha realizado una labor esencial en un contexto en el que los obstáculos ponen en duda la relevancia del voto. Pero justamente frente a ese desencanto, ha mantenido viva la idea de que el voto, cuando se defiende colectivamente, puede tener una fuerza transformadora.

Leer más:

La crisis de Venezuela muestra lo difícil que es garantizar los derechos humanos y la democracia

Transparencia y participación

Esa convicción se puso a prueba en las primarias opositoras de octubre de 2023, organizadas de forma independiente, sin apoyo del Consejo Nacional Electoral. Más de 2,25 millones de venezolanos participaron, dentro y fuera del país, y Machado obtuvo una victoria arrolladora: 93 % de los votos. Ese resultado consolidó su liderazgo y demostró que, pese a la represión, la sociedad civil aún podía organizar procesos transparentes y participativos. Fue una gesta cívica que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela.

Sin embargo, el régimen respondió con su habitual recurso: la inhabilitación política, esperando tal vez que la frustración derivara en violencia. Pero ocurrió lo contrario: Machado optó por la serenidad y la estrategia. Impedida de competir en las elecciones presidenciales de 2024, impulsó una salida estratégica: apoyar a Edmundo González Urrutia como candidato de unidad. Fue, de nuevo, la muestra de su inteligencia política y su compromiso con una transición democrática.

Durante la campaña, miles de voluntarios, de todos los partidos políticos, se desplegaron en unidad como observadores ciudadanos para documentar las actas electorales y proteger el voto. En esa elección del 28 de julio de 2024, Venezuela entera fue testigo de un acto de resistencia democrática sin precedentes. A pesar de la represión, el miedo y la censura, los ciudadanos acudieron a las urnas con una determinación que asombró al mundo.

Leer más:

Venezuela 2024: crónica de un conflicto anunciado

Votaciones, ¿un sinsentido?

Según los resultados reales, verificados por múltiples observadores independientes a partir de más del 83 % de las actas electorales, Edmundo González Urrutia ganó con cerca del 67 % de los votos. Una ventaja de más de 35 puntos porcentuales, y más de cuatro millones de votos, que el régimen desconoció al manipular el conteo oficial. El Consejo Nacional Electoral no fue capaz de presentar resultados itemizados, como sí lo hizo el comando de campaña de González Urrutia, pero el resultado electoral había sido escrupulosamente documentado.

Con la proclamación fraudulenta de Nicolás Maduro como ganador, el mensaje quedó claro: el camino electoral, tal como se conocía, quedaba cerrado y votar dejó de tener sentido en Venezuela. El régimen convirtió el sufragio en una coreografía del poder para simular normalidad democrática y la abstención del 85 % en el proceso parlamentario de 2025 simbolizó ese vacío político.

Machado encarna, además, una transformación de género y liderazgo en América Latina. La presencia de mujeres en la política regional ha desafiado estructuras de poder históricamente masculinas. En ese sentido, su liderazgo se suma a una nueva generación de mujeres latinoamericanas que, más que ocupar espacios, han creado nuevos modos de hacer política, basados en la empatía, la organización ciudadana y la defensa ética del voto.

Pero el reconocimiento del Nobel trasciende la figura de Machado y es un premio a la resiliencia colectiva de millones de personas que explica por qué se rebelan democráticamente los venezolanos y siguen creyendo que la democracia vale la pena.

La esperanza de un futuro diferente

Hoy, cuando en buena parte del mundo se erosionan las instituciones liberales, en Venezuela está en juego no solo la libertad del país, sino la credibilidad del sistema democrático frente al autoritarismo del siglo XXI.

Por eso, del bonito e inspirador discurso que explica las razones por las que María Corina Machado se hizo merecedora del Premio, este párrafo es clave:

“Ha demostrado que las herramientas de la democracia son también herramientas de la paz. Encarnan la esperanza de un futuro diferente, uno en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces. En este futuro, las personas finalmente serán libres para vivir en paz”.

María Corina Machado representa la certeza de que la libertad no se negocia, que la democracia no se improvisa y que el futuro no pertenece a quienes imponen silencio, sino a quienes persisten en hablar cuando todos callan. Este Nobel es una reivindicación histórica: la de un país que, contra todo pronóstico, sigue creyendo que su destino está en las urnas, no en las armas.

![]()

Carmen Beatriz Fernández no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Sobre el Nobel a María Corina Machado: la democracia es la paz – https://theconversation.com/sobre-el-nobel-a-maria-corina-machado-la-democracia-es-la-paz-267267