Source: The Conversation – (in Spanish) – By Rosalia Rodriguez Rodriguez, Catedrática. Departamento de Ciencias Biomédicas, Universitat Internacional de Catalunya

La obesidad empieza en el cerebro y hoy sabemos que su desarrollo –y su tratamiento– no es igual en hombres y mujeres. Esta pandemia silenciosa, que avanza junto con la diabetes tipo 2 como una de sus complicaciones principales, afecta ya a más de mil millones de personas.

Mientras nuestro entorno se vuelve cada vez más obesogénico, el cerebro sigue funcionando con reglas ancestrales que dificultan mantener la pérdida de peso, incluso con fármacos tan revolucionarios como la semaglutida (Ozempic). Este cambio de mirada está transformando los tratamientos actuales y abriendo la puerta a nuevas terapias dirigidas directamente al cerebro.

Un cerebro ancestral en un entorno moderno

La obesidad y el sobrepeso suelen describirse como un exceso de grasa o un problema metabólico, pero su origen profundo reside en el sistema nervioso central, especialmente en el hipotálamo, la región que actúa como un “termostato energético”. Durante el 95 % de nuestra historia evolutiva hemos vivido en escasez: caminar, cazar y recolectar era imprescindible, y el cerebro desarrolló mecanismos muy eficaces para defender la masa grasa, porque perderla podía significar no sobrevivir.

Ese “cerebro ancestral” opera hoy en un entorno absolutamente opuesto: alimentos hipercalóricos disponibles 24 horas, sedentarismo, estrés crónico, alteraciones del sueño y dietas ultraprocesadas. El resultado es un desajuste entre nuestra biología y nuestro estilo de vida, amplificado en personas con predisposición genética. A ello se suma algo que la investigación empieza a explorar con claridad: el sistema que regula el peso no funciona igual en hombres y en mujeres.

Hipotálamo: donde empieza la obesidad

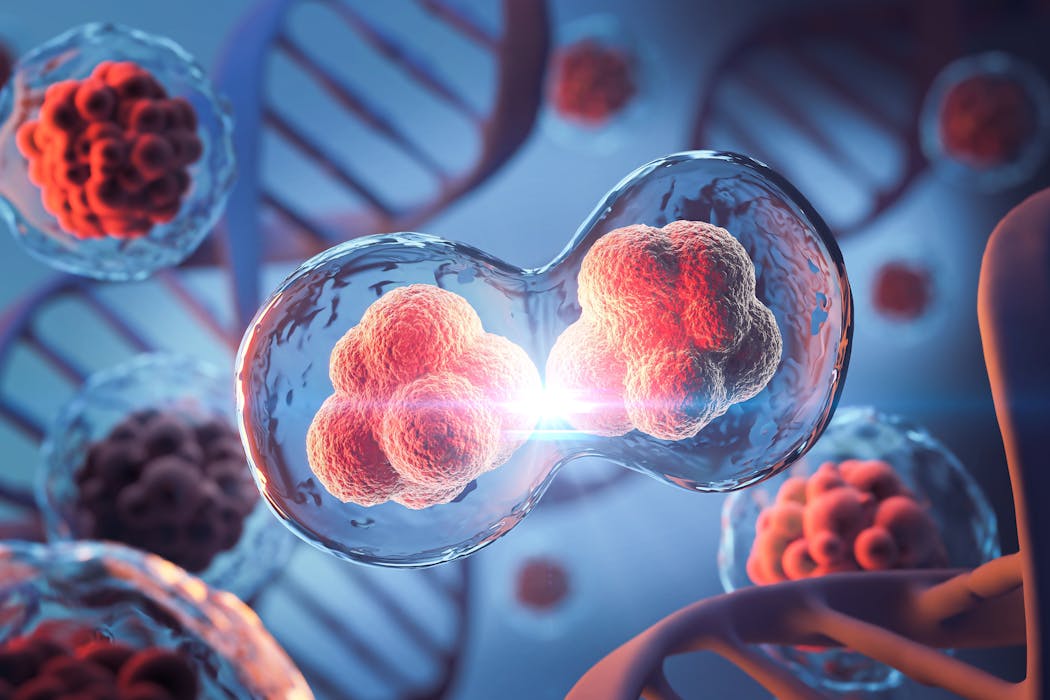

El hipotálamo integra señales hormonales (como leptina o insulina), metabólicas y sensoriales para equilibrar la energía ingerida y la gastada. Cuando perdemos peso, el cerebro interpreta la situación como una amenaza y activa potentes mecanismos de defensa: aumenta el apetito, reduce el gasto energético y refuerza una “memoria metabólica u obesogénica” que empuja a recuperar el peso previo.

Por eso, aunque la dieta y el ejercicio son esenciales para la salud y deben ser siempre la primera intervención, en muchas personas no bastan para revertir la obesidad cuando los circuitos cerebrales ya están alterados. Este punto no invalida el beneficio del estilo de vida: simplemente reconoce que, en ciertos casos, el cerebro necesita apoyo farmacológico para salir del bucle obesogénico.

Cuando el hipotálamo se inflama –por estrés, dietas hipercalóricas, falta de sueño, alteraciones hormonales o susceptibilidad genética– se altera la actividad de las neuronas que regulan el hambre y la saciedad. Algunas personas logran volver espontáneamente al peso inicial tras una sobrealimentación; otras, en cambio, muestran un “freno hipotalámico” menos eficaz y acumulan peso con más facilidad. La diferencia está en el cerebro.

Perspectiva de género: dos cerebros, dos respuestas

Las neuronas hipotalámicas AgRP (que estimulan el hambre) y POMC (que promueven la saciedad) regulan de forma precisa el comportamiento alimentario. Sin embargo, el hipotálamo no es solo un conjunto de neuronas: también incluye microglía, las células inmunitarias del cerebro, cuyo papel se ha revelado determinante.

En nuestro grupo hemos descrito tres fases de activación microglial en las primeras etapas de la sobrealimentación:

-

Una activación temprana, rápida y reversible.

-

Una fase inflamatoria sostenida, que altera los circuitos de saciedad.

-

Una fase de desregulación final, en la que fallan los mecanismos que deberían limitar la ganancia de peso.

Estas fases no se comportan igual en hombres y mujeres. En modelos de roedores, las hembras muestran una respuesta neuroinmune más estable y protectora, lo que podría explicar por qué desarrollan obesidad más tarde. Este patrón recuerda a lo que se observa en mujeres premenopáusicas. Antes de la menopausia, las mujeres tienen menor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares que los hombres, gracias al efecto protector de los estrógenos. Pero la protección disminuye en la perimenopausia y la menopausia, un periodo todavía muy poco estudiado y crítico para el riesgo cardiometabólico.

Además, en modelos animales y cultivos celulares hemos detectado alteraciones muy tempranas –en microglía, en señales lipídicas como los endocannabinoides y en la sensibilidad neuronal a la insulina– incluso antes de que aparezcan cambios visibles en tejidos periféricos. Esto sugiere que el detonante inicial de la obesidad es cerebral. Integrar esta perspectiva de género resulta esencial para avanzar hacia tratamientos más precisos y efectivos.

Nuevas terapias contra la obesidad: incretinas y nanomedicina dirigida al cerebro

El tratamiento de la obesidad ha cambiado de manera drástica desde 2021 con los agonistas del receptor GLP-1. La semaglutida y otros fármacos de la familia de las incretinas, desarrollados inicialmente para la diabetes tipo 2, demostraron una notable capacidad de reducir peso mediante acciones tanto periféricas como centrales. Sin embargo, presentan limitaciones conocidas: efectos gastrointestinales, pérdida de masa magra, recuperación del peso tras suspenderlos o respuestas variables según el perfil biológico del paciente.

Estudios recientes muestran, además, diferencias por sexo: las mujeres premenopáusicas tienden a responder mejor a estos tratamientos que los hombres.

Esto plantea un desafío: necesitamos terapias que actúen directamente sobre el cerebro, con mayor precisión y menos efectos sistémicos. Aquí es donde la nanomedicina dirigida al cerebro abre un nuevo horizonte. En nuestro grupo desarrollamos nanoplataformas (micelas poliméricas, nanopartículas proteicas o formulaciones intranasales) capaces de transportar fármacos de forma selectiva al cerebro. Estas tecnologías permiten encapsular moléculas que, administradas sin protección, serían ineficaces o tóxicas, y dirigirlas a las células que controlan el apetito y la homeostasis energética.

Estas aproximaciones podrían complementar o potenciar las incretinas, reducir efectos secundarios, mejorar la adherencia y ampliar el número de pacientes que responden. Representan una vía para tratar la obesidad desde su origen cerebral, con intervenciones más personalizadas y sostenibles.

Una nueva mirada para un viejo problema

La obesidad no es un fallo de voluntad, como está estigmatizado a nivel social, ni un problema individual. Es una enfermedad compleja con raíces profundas en un cerebro adaptado para sobrevivir en la escasez. Abordarla requiere un doble enfoque: promover estilos de vida saludables y, cuando es necesario, utilizar terapias que actúen sobre los circuitos cerebrales que regulan el peso.

Comprender cómo funciona –y cómo falla– el hipotálamo será clave para frenar la pandemia silenciosa del siglo XXI. Y es ahí, en el cerebro, donde se está librando la batalla científica más prometedora.

![]()

Rosalia Rodriguez Rodriguez recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de AGAUR-Generalitat de Catalunya (PRODUCTE, INNOVADORS), y del Centro de Investigación Biomédica en Red-Obesidad (CIBER-Obn)

– ref. Por qué la obesidad es, ante todo, una enfermedad del cerebro – https://theconversation.com/por-que-la-obesidad-es-ante-todo-una-enfermedad-del-cerebro-270380