Source: The Conversation – (in Spanish) – By Martha Isabel Cobo Angel, Decana Facultad de Ingeniería, Universidad de La Sabana

La transición energética es el camino que establecen los países para pasar del modelo actual de producción de energía basado en combustibles fósiles, que emiten gases de efecto invernadero, a un nuevo modelo energético descarbonizado que no genere esas emisiones. En la actualidad, los planes de transición energética involucran la masificación de las energías renovables, la electromovilidad, la electrificación de todos los procesos posibles y el uso de hidrógeno de bajas emisiones, conocido como hidrógeno verde.

Éste es un vector energético muy prometedor para descarbonizar, directamente o a través de compuestos derivados de él, procesos industriales y agrícolas, así como el transporte pesado, marítimo y aéreo. El hidrógeno verde se produce utilizando energía limpia, como la solar o eólica, para separar el agua en sus dos componentes: hidrógeno y oxígeno. Y se usa directamente como combustible en motores de combustión interna y turbinas, sin emitir carbono a la atomósfera, o alimentándose a dispositivos electroquímicos que producen electricidad directamente, conocidos como pilas de combustible, que solo emiten agua como subproducto.

El hidrógeno también se puede usar para producir combustibles sintéticos como el e-metanol, el amoníaco verde y los combustibles sostenibles de aviación, reduciendo las emisiones globales de carbono de estos procesos. Sin embargo, el hidrógeno verde es un combustible costoso que sólo se produce mediante electricidad renovable, como solar o eólica. Por eso, los países deben primero masificar las energías renovables y luego construir instalaciones para producirlo.

El potencial y los retos del hidrógeno verde

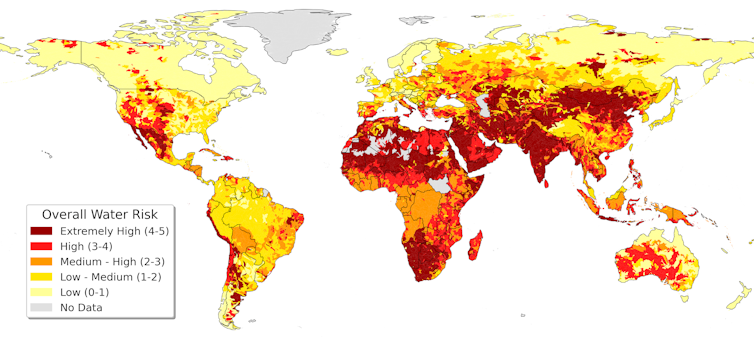

La producción de hidrógeno verde será costo-efectiva sólo en regiones de alto potencial solar o eólico, como Chile, el norte de África, Medio Oriente y algunas zonas de Asia, pero estos países deben avanzar decididamente en el despliegue de las energías renovables base. Además, este combustible deberá transportarse a las regiones del norte global, con agendas ambiciosas de descarbonización, y a otros países tradicionalmente productores de combustibles fósiles, que deberán reestructurar su economía.

Muchos de estos países, ubicados en la franja del trópico, cuentan además con una gran producción agrícola, lo que puede ayudarles a ser protagonistas de la transición energética global. Sus residuos agroindustriales suponen una fuente estratégica para producir hidrógeno de bajas emisiones y combustibles derivados, como amoníaco, metanol, biojet (usado en aviación) y biohidrógeno.

Este nuevo tipo de hidrógeno es abundante y asequible en muchas regiones, pero aún no figura en la mayoría de las hojas de ruta energéticas ni en las estrategias de importación del norte global. Su producción se basa en tecnologías maduras, ya consolidadas y fiables, y puede incluso alcanzar una emisión netamente negativa de carbono. Es una oportunidad para que países como Colombia, Brasil, India y Malasia, entre otros, impulsen sus economías de hidrógeno mediante soluciones locales, accesibles y alineadas con la transición energética mundial.

Como ejemplo, Colombia podría desarrollar una estrategia de producción energética pionera combinada, con el 37 % de su hidrógeno producido a partir de energías renovables, como la solar y la eólica, y el 63 % restante como biohidrógeno a partir de residuos de su agroindustria, proveyendo de esta forma el 1,2 % del mercado de hidrógeno mundial estimado para 2050.

Leer más:

La transición energética no debe hacerse a costa de las regiones menos desarrolladas del planeta

Acción en la COP30

Dado que el sector energético es uno de los principales contribuyentes al cambio climático, los planes de transición energética son protagonistas en las discusiones de la cumbre anual sobre el cambio climático (COP), que este año se celebró en Brasil, un país altamente agrícola y con gran potencial para la producción de biohidrógeno.

Durante la COP30, el hidrógeno verde ocupó un lugar central en la agenda energética global, especialmente tras el lanzamiento de la iniciativa Belém 4X, respaldada por 23 países con el objetivo de cuadruplicar la producción y uso de combustibles sostenibles hacia 2035. Esta hoja de ruta incluye biocombustibles avanzados, biogás, combustibles sintéticos e hidrógeno de bajas emisiones.

No obstante, la discusión internacional en torno a esta última categoría estuvo fuertemente orientada hacia el hidrógeno verde generado a partir de energías renovables como la eólica o solar, dejando en un segundo plano al biohidrógeno producto de los desechos agrícolas.

A pesar de ello, la iniciativa Belém4X reconoció explícitamente los esquemas “biomass-to-x”, que promueven la conversión de biomasas residuales en combustibles de bajas emisiones. Este enfoque abre la puerta a que tecnologías para producir biohidrógeno sean consideradas dentro de las estrategias de descarbonización, especialmente en países con alto potencial agrícola y forestal, lo que permitiría abordar múltiples retos en la lucha contra el cambio climático.

Uno de ellos sería la transición de las economías de países productores de petróleo y agrícolas hacia las de productores de hidrógeno y de combustibles de bajas emisiones. Además, reduciría la incertidumbre económica de implementar compromisos estrictos de reducción de emisiones que limiten su crecimiento económico, como ha expresado India este año.

Este nuevo escenario ofrecerá nuevas oportunidades de ingresos y de industrialización para estos países.

Hacia una transición energética justa

Finalmente, al establecer convenios de oferta y demanda de biohidrógeno desde el sur al norte globales se abordaría dos pilares fundamentales de la COP: la justicia ambiental y la responsabilidad diferenciada. A través de esta última, los grandes emisores de gases de efecto invernadero adquieren la responsabilidad de acompañar la transición energética de los países menos productores pero más afectados por el calentamiento global.

Si bien la COP30 no otorgó un protagonismo directo al biohidrógeno, el marco de acción acordado sí creó un espacio para su desarrollo futuro. Para América Latina –una región rica en recursos de biomasa– este biocombustible podría convertirse en un vector energético clave, complementario al hidrógeno verde producido por la solar y la eólica, así como en una oportunidad para transformar residuos en energía limpia mientras se impulsa el desarrollo rural y la economía circular.

El biohidrógeno es un energético abundante y económico que puede aportar justicia ambiental y responsabilidad diferenciada en la transición energética global. Por ello, debería incluirse cuanto antes.

![]()

Martha Isabel Cobo Angel recibe fondos de la Universidad de La Sabana y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

Nestor Eduardo Sanchez Ramirez recibe fondos de la Universidad de La Sabana y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia

– ref. Biohidrógeno: un combustible clave para América Latina y la transición energética global – https://theconversation.com/biohidrogeno-un-combustible-clave-para-america-latina-y-la-transicion-energetica-global-266739