Source: The Conversation – in French – By Marie-Françoise Samson, Chercheuse en biochimie alimentaire, Inrae

Celles et ceux qui privilégient les aliments sans gluten font souvent ce choix car ces produits sont perçus comme plus sains. Mais certaines recettes incorporent une longue liste d’ingrédients (agents de texture, protéines, matières grasses, sucres et autres additifs) et… beaucoup d’eau. C’est ce que révèlent Dominique Desclaux et Marie-Françoise Samson, de l’Inrae, dans « Gluten, alimentation et santé » (éditions Quae).

La proportion de gens qui évitent/bannissent le gluten de leur alimentation est variable. En 2013 par exemple, 30 % des Américains se déclaraient intéressés par un régime sans gluten. Soixante-cinq pour cent pensent aussi que ce régime est plus sain et 27 % le choisissent pour perdre du poids (Jones, 2017).

En France, selon des données de l’enquête Nutrinet collectées en 2016, sur un peu plus de 20 000 personnes, 10,31 % d’entre elles éviteraient le gluten et 1,65 % de façon stricte. Selon une autre enquête réalisée en Angleterre en 2019, parmi les personnes qui évitent le gluten, 76 % le font parce qu’elles ont la maladie cœliaque, 8 % parce qu’elles sont intolérantes au gluten, 10 % parce qu’elles vivent avec une personne cœliaque et seulement 6 % pour d’autres raisons (Vriesekoop et al., 2020).

Parmi ces autres raisons vient en tête la perception que le régime sans gluten est plus sain, qu’il peut procurer un bien-être et un confort physique immédiats et sur le long terme. Vient ensuite la volonté de perdre du poids. Parmi ces consommateurs, on retrouve beaucoup de femmes, plutôt jeunes.

En France et dans différents pays, les consommateurs qui font le choix d’une alimentation sans gluten pour des raisons liées au bien-être ont recours à d’autres pratiques qui, pour eux, vont dans le même sens : plus de fruits et légumes, moins d’alcool et de produits gras et sucrés, mais aussi moins de produits laitiers. Ces mêmes personnes privilégient les produits issus de l’agriculture biologique, les circuits courts et évitent les aliments ultratransformés.

Une liste d’ingrédients longue comme un jour sans pain

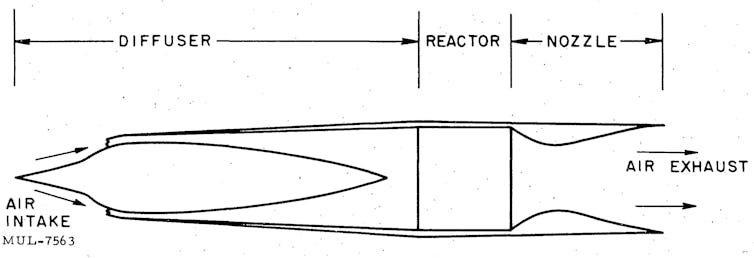

Soixante-dix pour cent des aliments consommés par les Français contiendraient du gluten. On rappelle que, dans les produits à base de blé, comme le pain ou les gâteaux, le réseau de gluten se développe lors du pétrissage et de la formation de la pâte. Une structure protéique tridimensionnelle est créée, qui apporte de l’élasticité au mélange. Ce réseau piège aussi le gaz carbonique (CO2) produit lors de la fermentation, dans le cas du pain, ou généré par la levure chimique dans le cas des gâteaux. Les bulles de gaz formées vont alors s’expanser tout en étant contenues par le réseau et provoquer la levée de la pâte. Lors de la cuisson, le réseau se fige, contribuant ainsi à la stabilité du produit.

Ces propriétés uniques rendent le gluten presque indispensable à la formulation de produits tels que le pain ou les gâteaux. Dans le cas des produits type « pain sans gluten », la fabrication est un défi, car rien ne peut rivaliser avec les protéines du blé, mais des formulations complexes vont permettre de s’en approcher.

Si la liste des ingrédients est restreinte dans un pain de tradition française – une farine de blé panifiable, de l’eau, du sel, un levain ou une levure, et éventuellement d’autres farines (farines de fève 2 % max., farine de soja 0,5 % max., farine de blé malté 0,3 % max.) –, il n’en va pas de même pour leurs analogues sans gluten vendus dans le commerce. Parfois, une vingtaine d’ingrédients sont nécessaires pour obtenir un pain.

Quelles farines pour du sans-gluten ?

Se passer de gluten nécessite d’avoir recours à d’autres céréales et d’autres ingrédients ou additifs. L’élément principal est le plus souvent un amidon, comme dans les pains à base de blé (l’amidon est le constituant majeur de la farine de blé). Celui du maïs est l’ingrédient principal dans environ 60 % des recettes (Roman et al., 2019). Il est très souvent associé à une farine de riz blanc (dans 30 % des formulations). L’amidon de maïs donne des pains avec un volume important, mais avec une texture plutôt sèche et friable.

D’autres types d’amidon sont parfois incorporés dans des proportions plus faibles, comme le tapioca, la fécule de pommes de terre ou des amidons modifiés. D’autres farines peuvent venir compléter la liste des ingrédients de base, comme des farines de riz complet ou de sarrasin.

Ces ingrédients de base sont une réalité commerciale, mais la littérature scientifique fait état d’essais avec des farines de céréales autres que le riz ou le maïs : sorgho, millet, teff ; de pseudo-céréales : amarante, quinoa, chia ; de légumineuses (pois chiches, pois, soja) ; ou encore de châtaignes. Les légumineuses sont intéressantes sur le plan nutritionnel (teneur en protéines plus élevée et composition en acides aminés différente et complémentaire de celle des céréales), mais, si elles sont utilisées en proportions trop importantes, les études sensorielles révèlent qu’elles apportent de l’amertume ou des goûts inhabituels mal perçus par les jurys et les consommateurs.

Comment épaissir et retenir l’eau ?

Des agents de texture (hydrocolloïdes) sont incorporés dans plus de 80 % des recettes pour leurs propriétés épaississantes et leur forte capacité à retenir l’eau. Ils permettent aussi d’augmenter la viscosité du mélange, afin de mieux retenir les gaz de fermentation et la levée de la pâte. Le plus fréquemment utilisé est l’hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC). Les gommes de xanthane, de guar ou de caroube sont aussi utilisées, car elles présentent une meilleure capacité de rétention d’eau. Des pectines sont parfois ajoutées, mais moins fréquemment que le psyllium (plantain des Indes), reconnu aussi pour ses effets bénéfiques sur la santé (traitement des diarrhées et de la constipation, régulation de la glycémie et de la lipidémie).

Quelles protéines rajouter ?

À côté de l’amidon et des ingrédients structurants, les protéines les plus fréquemment incorporées proviennent de l’œuf, entier ou blanc, ou du soja. On peut citer aussi les protéines de pois, de lupin ou de lait. L’ajout de protéines permet en outre de développer des arômes lors de la cuisson, par le biais de la réaction de Maillard.

Pourquoi rajouter du sucre ?

La plupart des pains sans gluten contiennent des sucres ajoutés : saccharose le plus souvent, glucose, fructose, sirops d’origines diverses (betterave, canne à sucre, sirop de maïs, de riz ou d’agave). Les sucres sont ajoutés pour servir de « carburant » aux levures et amener le développement d’arômes et de la coloration lors de la cuisson, toujours par le biais de la réaction de Maillard.

À lire aussi :

Les aliments sans gluten contiennent souvent moins de fibres et plus de sucre que leurs contreparties avec gluten

Certains rajoutent aussi du gras…

Des huiles et des matières grasses sont également incorporées afin de renforcer la sensation d’humidité en bouche, d’améliorer la texture (pains moins durs, mie plus souple) ainsi que la durée de conservation, très souvent jugée décevante. Les huiles de colza/canola, tournesol et soja sont les plus utilisées devant l’huile d’olive, la margarine ou l’huile de palme.

… et encore de nombreux additifs

Parmi les ingrédients mineurs, on retrouve :

-

des émulsifiants utilisés pour stabiliser les bulles et les uniformiser dans la pâte, ou encore pour limiter les pertes en eau au cours du temps. Parmi les plus employés, on trouve les mon – -o- et diglycérides d’acides gras et les lécithines ;

-

les conservateurs comme l’acide propionique, le glycérol, les sorbates ;

-

des agents levants, naturels comme les levures et les levains, ou chimiques comme le bicarbonate de sodium ;

-

des acides pour améliorer la conservation en diminuant le pH et pour produire du CO2 avec le bicarbonate ;

-

des arômes ;

-

des graines entières ou broyées de lin, tournesol, sésame, pavot, chia ou courge qui vont apporter des oméga-3 et des oméga-6 et masquer certains goûts désagréables ;

-

des fibres en plus des hydrocolloïdes, pour enrichir les pains sur le plan nutritionnel et pour augmenter la capacité de rétention d’eau (inuline, fibres de pomme ou de betterave) ;

-

des enzymes pour former des liaisons entre les polymères entrant dans la composition du pain ou pour produire des sucres pour les levures ;

-

du sel…

Et de l’eau, dont la proportion varie, selon les ingrédients ajoutés, de 50 à 220 %.

Les pâtes et biscuits sans gluten : moins d’additifs ?

Contrairement au pain, les pâtes alimentaires et les biscuits ont des listes d’ingrédients beaucoup plus courtes. Dans le cas des pâtes alimentaires, la substitution du blé dur par 100 % de légumineuses (pois chiches, lentilles) est maintenant fréquente. Cependant, la grande majorité des pâtes sont élaborées à partir de farine de riz ou de maïs ou encore de mélanges des deux. Dans quelques cas, on retrouve des émulsifiants (mono – et diglycérides d’acides gras). La composition des biscuits est également plus « légère », dans la mesure où la pâte n’est pas levée. Là encore, les ingrédients de base sont l’amidon de maïs et la farine de riz, additionnés de sucre, de matières grasses, de levure chimique et de sel.

Les produits sans gluten sont-ils ultratransformés ?

Sur le plan organoleptique, des efforts ont été réalisés par les industriels pour améliorer les propriétés des produits sans gluten. À propos du pain, les critiques les plus fréquentes portent sur la texture qualifiée de dure et de friable, sur l’aspect des alvéoles parfois très grosses, sur le goût qualifié de fade ou de « carton ». Les reproches concernent aussi sa conservation. Les pâtes alimentaires sont, pour leur part, jugées plus proches, voire équivalentes aux analogues contenant du gluten.

Sur le plan nutritionnel, les produits sans gluten apparaissent de qualité inférieure à celle des équivalents qui en contiennent (pains, pâtes, biscuits, gâteaux, snacks, pizza).

![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

– ref. Aliments sans gluten : qui les achète et pourquoi ? quels ingrédients inattendus contiennent-ils ? – https://theconversation.com/aliments-sans-gluten-qui-les-achete-et-pourquoi-quels-ingredients-inattendus-contiennent-ils-268619