Source: The Conversation – France in French (3) – By Michel Wieviorka, Sociologue, membre Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS, EHSS-CNRS), Auteurs historiques The Conversation France

Dans un contexte de droitisation qui étouffe l’horizon collectif, la mémoire de Mai 68 est parfois évoquée comme « origine du déclin ». Pourtant, son héritage rappelle qu’un changement social profond peut naître « d’en bas ». À l’échelle mondiale, la génération Z, ou Gen Z, relance aujourd’hui des formes de mobilisation qui contestent les élites, réinventent les symboles et réclament plus de démocratie. Une nouvelle promesse de transformation politique ?

Les tendances à la droitisation de la vie politique et intellectuelle française s’inscrivent dans un contexte de perte de repères. Qui ose parler de « jours heureux » à venir, comme le faisait le Conseil national de la résistance ? De « lendemains qui chantent » comme le Parti communiste français au temps de sa splendeur ?

À gauche, le discours ne prête guère à l’optimisme, il est surtout question de crises, sans horizon plus lointain que l’élection présidentielle de 2027. L’absence de perspectives est accablante, et la guerre en Ukraine, les horreurs du Proche-Orient ou la géopolitique erratique de Donald Trump alimentent des raisonnements dans lesquels les acteurs et les enjeux de la vie internationale occupent presque toute la place et semblent déconnectés des dynamiques sociales ou politiques internes aux sociétés concernées, en dehors du nationalisme.

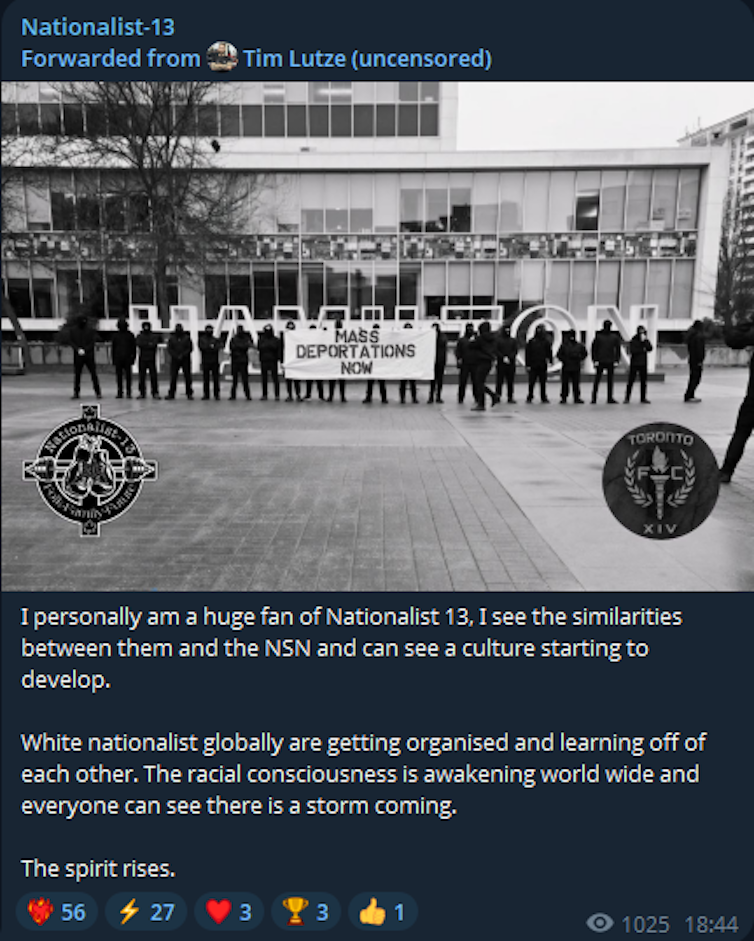

La droitisation mine le débat démocratique en rejetant les demandes sociales au nom de leur supposé impact sur l’économie, et en disqualifiant les revendications culturelles en celui de l’intégrité de la nation et de l’universalisme abstrait que porte l’idée républicaine. La droite et l’extrême droite désignent notamment, parmi les coupables, Mai 68 et ses acteurs, qui en ayant sapé l’autorité auraient ouvert la voie au « wokisme » et autres « gangrènes ».

Le changement par le bas

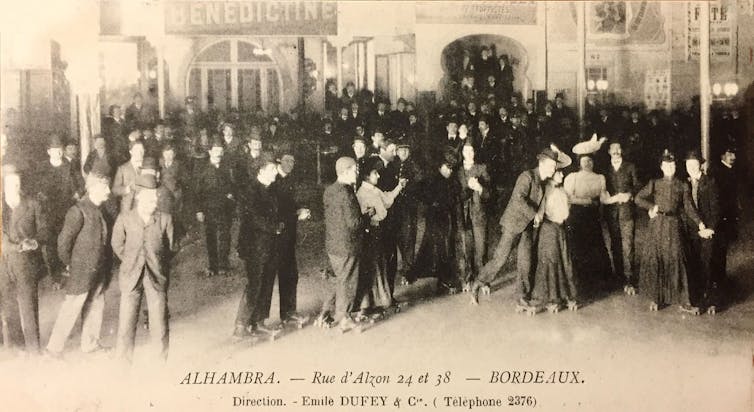

Mai 68 a exercé un impact durable sur la vie collective, accélérant et même déclenchant l’entrée de la société dans l’ère postindustrielle, d’en bas, à partir de contestations, et non pas via des jeux politiciens et politiques publiques plus ou moins technocratiques. Il faut tirer une leçon de ce constat : Mai 68, dans ce qu’il a pu comporter de meilleur, nous invite à considérer avec confiance et bienveillance au moins certaines des mobilisations récentes ou contemporaines, et à y voir la marque non pas de crises (ou pas seulement) mais de nouveaux conflits propres à l’ère nouvelle, ou lui permettant d’advenir.

Hier, des actions collectives spectaculaires se sont opposées à des pouvoirs autoritaires : mouvement pro-démocratie « des parapluies » à HongKong, en 2014 ; « printemps arabe », inauguré en Tunisie en décembre 2010 ; soulèvement postélectoral de 2009 en Iran, avec le « mouvement vert », puis en 2022-2023 le mouvement « Femme-Vie-Liberté », sous la bannière de Mahsa Amini, jeune Kurde d’Iran tuée par la police des mœurs, etc.

Aujourd’hui se mobilise la génération Z, ou Gen Z, née grosso modo entre 1995 et 2010. Au Maroc, à Madagascar, en Indonésie, au Népal, au Pérou, au Kenya, etc., le mouvement Gen Z met en cause les classes dirigeantes, leurs dépenses fastueuses ou tout au moins superflues – des stades par exemple, moins urgents que l’accès à l’eau, à l’électricité, à un logement décent pour les plus démunis.

À lire aussi :

Népal : La génération Z prend la rue et réinvente la contestation

Avec des différences d’un pays à l’autre, certes, Gen Z dénonce la corruption, le népotisme, les carences des services publics, l’injustice sociale, la précarité. Elle a soif d’écoute. Elle demande des droits. Elle se heurte à une répression violente, à des emprisonnements abusifs. Elle lutte à la fois pour diverses revendications, et pour les conditions de leur traitement politique, c’est-à-dire pour la démocratie ou pour son élargissement.

Gen Z est de son temps. À l’aise dans la culture du numérique, le mouvement use de l’IA non sans humour et s’organise grâce aux réseaux sociaux, tel Discord. Sa modernité culturelle globale s’observe aussi dans sa référence au manga One Piece et dans l’adoption comme emblème du drapeau de l’équipage du personnage principal, le pirate Luffy, qui libère les peuples et se bat contre un gouvernement corrompu.

Le mouvement est générationnel, mais ce n’est pas la guerre d’une génération contre d’autres.

Rien ne dit que Gen Z durera ou exercera un impact durable. La répression est toujours susceptible de l’emporter. Gen Z peut s’abolir, s’institutionnaliser pour donner naissance à un parti politique. Ou dégénérer, laisser la place à la spirale de la violence, au terrorisme, à la guerre civile. On observe déjà qu’il est lourd souvent de colère, de rage, et que, faute pour lui, de débouché politique, les débordements ne manquent pas : émeutes, pillages notamment. Mais comme Mai 68, il mérite d’être perçu dans ce qu’il présente de meilleur, son haut niveau de projet, sa capacité à innover culturellement et à se mobiliser pour des droits fondamentaux.

Et en France ?

On peut aisément repérer pour la France des points communs avec le mouvement Gen Z en considérant par exemple, pour les seules années récentes, les luttes écologistes, féministes, antiracistes, les gilets jaunes, Nuit debout, ou bien encore les manifestations contre la réforme des retraites.

Sociales, en effet, les demandes, ici, mettent aussi en jeu le revenu, la justice, l’égalité, l’accès à l’éducation, à la santé, au logement ou à l’emploi, le refus de la corruption – des thèmes chers à Gen Z.

Culturelles, elles peuvent porter sur l’environnement, ou concerner les identités minoritaires. En matière éthique, elles plaident pour d’autres relations entre les femmes et les hommes, contre le racisme, l’antisémitisme, pour des réponses appropriées aux questions liées à la vie et à la mort – des thèmes qui ne sont pas nécessairement ceux du mouvement Gen Z à l’étranger, mais qui ne s’opposent pas à eux.

Les mouvements contemporains, tout comme Gen Z, recourent aux réseaux sociaux, et tendent à privilégier une logique d’autogestion horizontale associée au refus de tout leader. Ils sont susceptibles d’adopter un objet emblématique, une couleur : un bonnet rouge (en Bretagne, en 2013), un gilet jaune (en 2018-2019).

Avec ici une différence considérable : s’il est possible de constater des caractéristiques générationnelles dans un pays comme la France, on n’a pas vu à ce jour s’affirmer une action collective puissante de jeunes de type Gen Z.

En démocratie, quand les demandes émanant de la société ne trouvent pas leur traitement politique faute de partis, d’instances, d’institutions où elles peuvent être entendues et débattues, elles débouchent chez les uns sur la violence, les rêveries révolutionnaires ou insurrectionnelles, chez d’autres sur l’apathie ou le découragement, chez d’autres encore sur un tropisme accru pour les réponses autoritaristes.

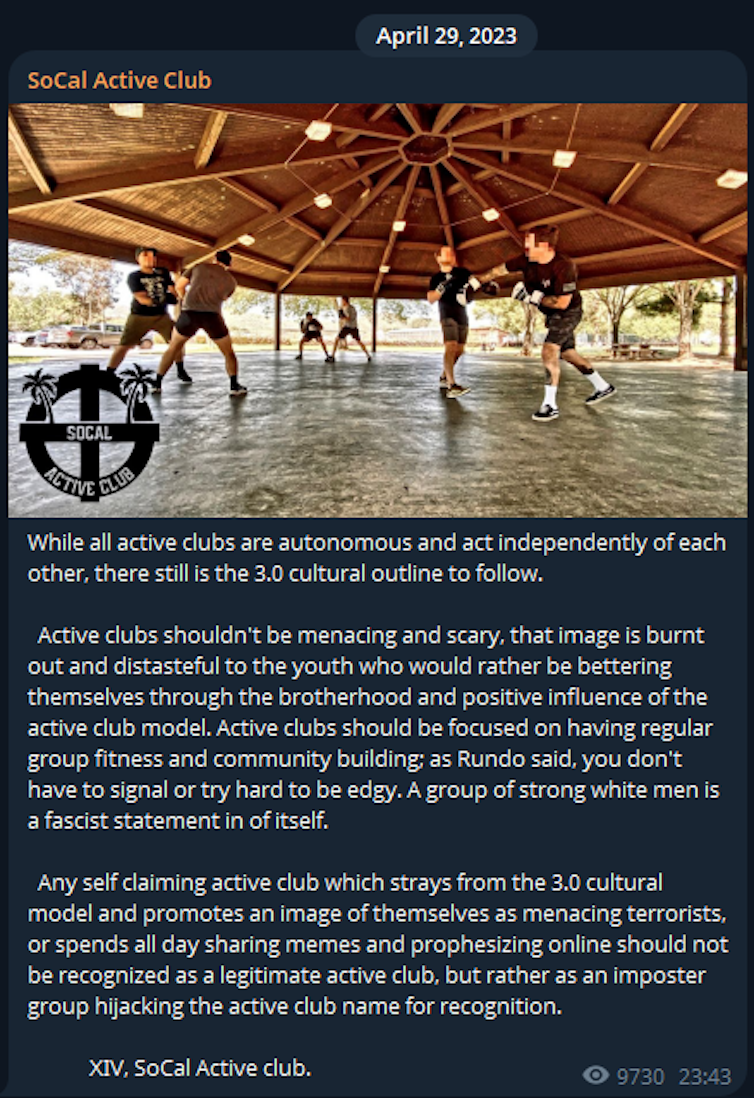

Dès lors, les forces extrêmes du spectre politique peuvent récupérer certaines de ces demandes en les intégrant et en les pervertissant. Les gilets jaunes ont ainsi été critiqués par exemple pour la place qu’a pu occuper le national-populisme dans le discours des acteurs, ou pour leur côté « mâle blanc hétéro ». Mais il n’y a aucune raison pour jeter le bébé avec l’eau du bain, les dérives avec l’essentiel, qui se lit dans les significations les plus élevées de l’action, et non dans ses dérapages.

Changer de société

Des points communs existent donc entre bien des mobilisations en France, et Gen Z. Mais une distinction les sépare, selon qu’elles jouent ou non un rôle dans le changement de type de société, et selon alors les acteurs qui les portent.

Ce n’est pas faire preuve de mépris, pour reprendre une notion récemment mise à l’honneur par le sociologue François Dubet, que de dire des luttes comme celle des gilets jaunes ou sur les retraites, qu’elles ne font guère partie des mobilisations caractéristiques d’une société post-industrielle (c’est-à-dire qui en appellent à une autre relation à la nature et à l’environnement, à d’autres conceptions de la production et de la consommation). Leurs enjeux, sociaux, sont hautement respectables ; mais bien peu dessinent un contre-projet de société. Leur niveau de projet ne vise pas à faire basculer la société dans une nouvelle ère – même si ces luttes sont plus ou moins pénétrées de thèmes post-industriels, par exemple lorsqu’elles cherchent à articuler le social et l’environnement (comme dans le Pacte du pouvoir de vivre porté par la CFDT et une soixantaine d’associations).

On l’a évoqué, l’appel à un contre-projet n’est pas aussi fortement associé à l’émergence d’une jeunesse. Et le désir d’entrer dans un nouveau monde se mêle confusément à la défense de ce qui faisait les charmes de l’ancien, ou se télescope avec lui. Les gilets jaunes, par exemple, reprochaient aux élites de parler de fin du monde quand eux parlaient de fin du mois.

Nous ne manquons pas d’analyses, de mises en garde et de propositions pour sortir d’une crise – de la démocratie, de la représentation politique, des partis, des institutions, du modèle républicain… Mais à trop parler de crise, on ne s’écarte pas de jeux politiciens tournés vers l’accès au pouvoir et obsédés par la perspective de la prochaine élection présidentielle.

À lire aussi :

Pour Claude Lefort, la conflictualité est le moteur de la démocratie

On en délaisse vite une toute autre perspective : celle d’une société animée par ses mouvements, par ses acteurs contestataires, et où des dynamiques conflictuelles dessinent des contre-projets, comme dans la sociologie d’Alain Touraine ou dans la philosophie politique de Claude Lefort ou de Paul Ricœur – de belles figures intellectuelles de la deuxième moitié du siècle dernier et du début de celui-ci. La leçon nous vient de pas si loin dans le temps – de ces penseurs, de Mai 68 – ou dans l’espace – de Gen Z.

Ne pas la méditer, sous-estimer aussi faibles soient-elles les mobilisations susceptibles de nous faire entrer plus vite et mieux dans l’ère post-industrielle, ou, pire encore, les disqualifier, c’est contribuer à la droitisation contemporaine de la vie collective, et faire le lit de l’extrémisme et de l’autoritarisme qui menacent.

![]()

Michel Wieviorka ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. De Mai 68 à la génération Z : ce que les révoltes apportent à la démocratie – https://theconversation.com/de-mai-68-a-la-generation-z-ce-que-les-revoltes-apportent-a-la-democratie-267886