Source: The Conversation – France in French (3) – By Emmanuel Fourmann, Chargé de recherche, Agence Française de Développement (AFD)

La réduction des émissions risque d’accroître les inégalités et de faire peser la transition sur les plus pauvres. Sans compensations sociales ciblées, des mesures en ce sens, du type taxe carbone, pourraient susciter des protestations sociales, à l’image du mouvement des « gilets jaunes » qu’a connu la France.

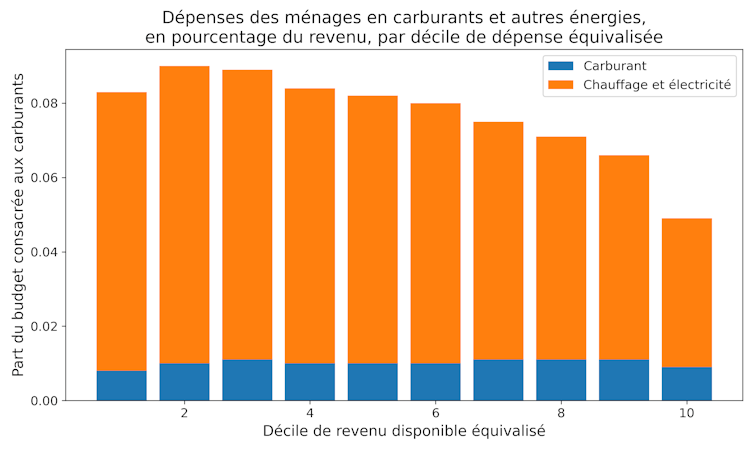

Le renchérissement du prix du carbone est un levier important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais les conséquences sociales de ce type de mesure peuvent être importantes, comme l’a rappelé la crise des « gilets jaunes » en France. Cette contestation sociale, multifactorielle, a été déclenchée notamment par une hausse de la taxation des carburants, qui renforçait le clivage entre ménages urbains (plus riches en moyenne, ayant accès à des mobilités à bas coût et à une proximité des services publics) et les ménages ruraux (moins riches en moyenne, utilisant leur véhicule personnel motorisé par des carburants fossiles et moins bien desservis par des services publics dispersés).

Compte tenu de la forte sensibilité sociale du prix de l’énergie et des carburants, les décideurs publics doivent porter une forte attention aux conséquences des mesures prises sur la distribution des revenus, la position relative des groupes sociaux et l’accès aux services publics. Dans un pays aussi vaste et géographiquement fragmenté que l’Indonésie, ces questions universelles prennent un accent plus complexe et, parfois, plus dramatique qu’ailleurs.

Les politiques mises en œuvre en Indonésie

L’engagement de l’Indonésie envers la réduction des émissions de carbone est aligné avec ses responsabilités dans le cadre de l’Accord de Paris, signé et ratifié en 2016. L’Indonésie s’est engagée à réduire de 29 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030 de manière indépendante, ou de 41 % avec la coopération internationale. Plus tard en 2022, le gouvernement indonésien a mis à jour son engagement, affichant un objectif de réduction des émissions de GES plus élevé de 31,9 % (inconditionnel) et 43,2 % (conditionnel).

Dans ce cadre, la tarification du carbone est une stratégie essentielle pour réduire les émissions de GES. Les principales méthodes incluent les taxes sur le carbone et les systèmes d’échange de quotas d’émission (ETS). Les taxes carbone influencent directement les prix du carbone, tandis que les ETS limitent la quantité de carbone que les émetteurs peuvent libérer, influençant indirectement les prix du carbone à travers le coût des permis d’émission.

En 2021, l’Indonésie a initié un cadre de tarification du carbone, visant à atteindre ses objectifs climatiques et à gérer les émissions de GES dans le cadre de ses plans de développement nationaux.

Le gouvernement indonésien avait initialement l’intention d’introduire des instruments de tarification du carbone volontairement de 2021 à 2024, avec un passage à une application obligatoire prévu d’ici 2025. Avec un coût d’environ 2 $ pour chaque tonne d’équivalent CO2, ce taux serait l’un des plus bas au monde, mais malgré ses débuts modestes, l’introduction de cette taxe marque un progrès considérable en Indonésie.

Ces mesures, bien que bénéfiques pour l’environnement, peuvent involontairement augmenter les inégalités. La transition énergétique de l’Indonésie présente donc un défi complexe alors que le pays cherche à équilibrer croissance économique, sécurité énergétique et durabilité environnementale tout en s’attaquant aux émissions croissantes de CO2.

Ces politiques doivent être soigneusement conçues pour assurer une transition énergétique juste (JET) et être socialement acceptées. En partenariat avec le ministère indonésien des finances, des chercheurs du LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), le centre de recherche économique et sociale de l’Université d’Indonésie à Jakarta, appuyés par des experts internationaux (université de Galway en Irlande, université de Tulane aux États-Unis), ont exploré et modélisé les modalités d’une telle taxation et ses conséquences en matière de redistribution des revenus. Il apparaît qu’un renchérissement de l’énergie en Indonésie pourrait diminuer les émissions mais conduirait à une aggravation des inégalités, sauf s’il était accompagné d’une politique d’allocations sociales bénéficiant effectivement aux ménages les plus pauvres.

Une problématique énergétique complexe

L’Indonésie est un très vaste archipel composé de plus de 17 000 îles dispersées sur plus de 5 000 km de large et 3 000 km de long. Autant dire que, même si la moitié de la population est concentrée sur l’île de Java, la question des transports et de l’accès aux services publics essentiels y est majeure.

La production et la distribution électriques sont un autre défi : faute d’interconnexion entre les réseaux, elles doivent être assurées « île par île ». Si cela permet à l’essentiel de la population d’avoir accès à l’électricité, chaque installation est calibrée pour la demande maximale de l’heure de pointe, ce qui fait qu’elle est fortement sous-utilisée le reste du temps. Dès lors, la construction, l’entretien et la maintenance de cette constellation de réseaux surcapacitaires sont particulièrement coûteux.

Wikimedia, CC BY

À cela s’ajoute une situation pour le moins étonnante : le prix de vente de l’électricité en Indonésie ne couvre pas son coût de production. Aucun consommateur indonésien, qu’il soit riche ou pauvre, industriel ou particulier, ne paye son énergie électrique au prix qu’elle coûte effectivement à produire (y compris produite avec du charbon subventionné). Cela résulte notamment de la politique de gel des prix de vente décidée en 2017 pour des motivations sociales, et des forts coûts structurels de production déjà mentionnés. Le déficit induit pour la compagnie électrique nationale PLN est important, et il est intégralement financé par une subvention d’équilibre du budget de l’État.

Comme tous les pays émergents, l’Indonésie est un gros émetteur de gaz à effet de serre (GES). Elle est l’un des cinq plus gros producteurs de charbon et le premier exportateur mondial, ce qui signifie que, dans une perspective de décarbonation de la production d’énergie, ce secteur représente un enjeu important en termes de reconversion industrielle par le nombre des sites et des emplois.

Pour autant, les incitations à la reconversion manquent, dans la mesure où le prix du charbon est subventionné par le gouvernement. S’y ajoutent les GES qu’elle exporte chez ses acheteurs de charbon et les émissions au titre de la déforestation accélérée que le pays a connue depuis les années 1990 quand il a choisi de produire massivement de l’huile de palme.

Le risque de faire peser la transition sur les plus pauvres

Une façon de réduire l’empreinte carbone de l’économie indonésienne serait de mettre en place une taxe carbone, assise sur les carburants (option simple) ou sur des quotas d’émissions de GES (option plus sophistiquée). L’objectif : réduire la demande en énergie carbonée en provoquant, via la taxe, une hausse du prix relatif.

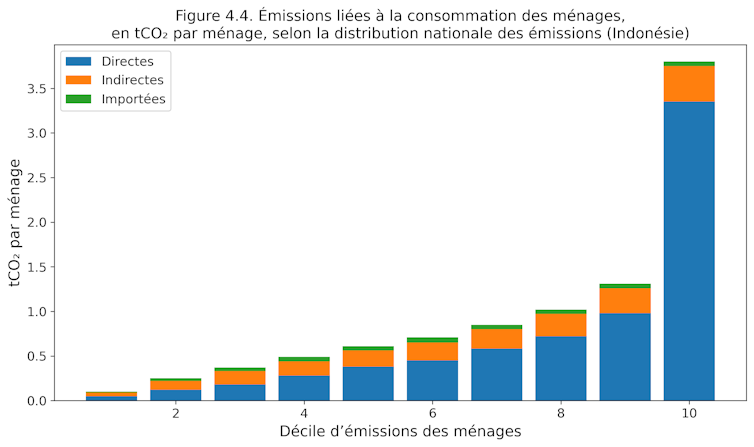

Cependant, si l’on s’en tient à cette seule étape, le risque est de rendre les pauvres encore plus pauvres (car ils contribuent à la taxe carbone) et de leur faire payer le coût de la transition énergétique, alors qu’ils ont des émissions nettement plus faibles, qu’ils ne sont pas les principaux responsables du changement climatique et qu’ils sont plus vulnérables face à ses conséquences (notamment en zone côtière, où vit 70 % de la population).

Fourni par l’auteur

Ce paramètre est d’autant plus important que les inégalités de revenus demeurent fortes en Indonésie (avec un coefficient de Gini autour de 0,4), comme l’a montré le diagnostic sur les inégalités multidimensionnelles, mené par LPEM en 2023 avec l’appui de l’Institut national des statistiques indonésien (BPS). Et comme les ménages à faible revenu dépensent une plus grande proportion de leurs revenus dans l’énergie, les effets régressifs de la taxe carbone (charge relative plus élevée pour les pauvres) sont élevés et, pour atteindre l’Objectif de développement durable n°10 (réduction des inégalités), ils doivent être compensés.

Fourni par l’auteur

Lorsqu’on vise une transition énergétique juste — caractérisée par une double réduction des émissions de dioxyde de carbone et des inégalités sociales et un principe émetteur-payeur pour les principaux responsables des émissions — il faut donc tenir compte de ces différentes dimensions pour trouver une juste voie.

Comment bâtir une transition juste ?

Dès lors, l’objectif environnemental n’est pas compatible avec l’objectif social… sauf si vous disposez d’un canal dédié pour rediriger une part des revenus fiscaux tirés de la taxe carbone directement vers les ménages les plus pauvres.

Si l’on parvient à rendre l’argent prélevé, on peut gagner sur les deux tableaux : réduction simultanée de l’empreinte carbone et des inégalités de revenus. Au risque, sinon, d’aller vers une contestation sociale de type « yellow batik », qui serait le pendant indonésien des gilets jaunes français.

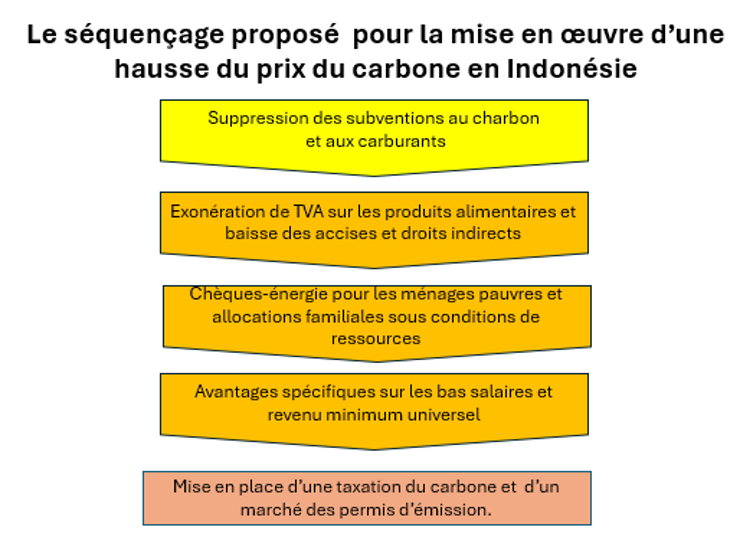

L’étude menée par LPEM s’est donc intéressée aux mécanismes envisageables pour compenser la hausse des prix de l’énergie pour les plus pauvres, qui pourraient être financés en « recyclant » les recettes générées par la taxe : une exonération de TVA pour les produits de première nécessité ; la mise en place d’un revenu minimum universel (une sorte de RSA indonésien) ; l’octroi d’un chèque énergie aux foyers les plus pauvres ; des primes salariales pour les bas salaires ; des prestations sociales sous condition de ressources.

L’étude compare les différents effets redistributifs de ces mesures et conclut que le choix du mécanisme de « recyclage des revenus » façonne de manière significative les résultats d’équité d’une politique de taxe carbone. Les avantages ciblés (mécanismes 2 à 5) offrent le plus grand impact redistributif, tandis que les réductions des impôts indirects (mécanisme 1) ont tendance à avoir un effet plus neutre. Dans le cas de l’Indonésie, la stratégie de recyclage des recettes provenant de la taxe carbone joue un rôle plus central que la taxe carbone elle-même pour déterminer l’impact global sur la répartition.

L’étude montre qu’on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des effets combinés de la taxe sur le carbone et de diverses stratégies de recyclage des revenus. Hors tout recyclage, il est possible de réduire les émissions de 9 % en Indonésie, mais au prix d’un accroissement des inégalités. Avec le recyclage des revenus, la réduction des émissions est plus faible (entre 4 et 8 %) mais les inégalités sont réduites et la transition est plus juste.

Une transition à mener par étapes

Ce type de politique avec compensations caractériserait une transition énergétique « juste » et équitable, mais elle doit être préparée avec soin pour en maximiser l’acceptabilité sociale, éviter des effets « gilets jaunes » dans une société très diverse et fragmentée et qui a connu récemment une agitation sociale. Et en prêtant une attention particulière à la classe moyenne qui vote et aux îles hors Java, qui se sentent moins considérées.

L’étude recommande de démarrer par une taxation basée sur les carburants, point de départ plus faisable qu’une taxe basée sur les émissions directes de CO2. Cela permettrait de mettre en place une stratégie territorialement différenciée, de minimiser les disparités régionales et d’améliorer la faisabilité politique, tout en s’orientant progressivement vers des mécanismes de tarification du carbone plus larges et sophistiqués après l’élimination complète des subventions énergétiques. Associée à des mécanismes de compensation mis en place graduellement, elle permettrait une transition progressive tout en évitant des charges excessives pour les ménages et régions en insécurité énergétique. Les revenus pourraient être réinvestis dans l’amélioration de l’accès à l’énergie dans la région, en particulier dans l’est de l’Indonésie.

Fourni par l’auteur

Au moment où l’Indonésie est candidate à l’OCDE, cette étude offre une approche et des outils pour construire une transition énergétique nourrie des expériences — heureuses ou malheureuses — des pays industriels.

Cette étude menée par LPEM s’inscrit dans le cadre de l’Extension de la Facilité de recherche sur les inégalités, coordonnée par l’AFD et financée par la Commission européenne pour contribuer à l’élaboration de politiques publiques visant la réduction des inégalités dans quatre pays (Afrique du Sud, Mexique, Colombie et Indonésie).

![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

– ref. Transition énergétique juste : comment éviter les gilets jaunes en Indonésie ? – https://theconversation.com/transition-energetique-juste-comment-eviter-les-gilets-jaunes-en-indonesie-271487