Source: The Conversation – in French – By Jean-Hugues Roy, Professeur, École des médias, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Ils fondent comme glace au soleil. Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, en février, aucun joueur québécois ne portera l’uniforme de l’équipe nationale canadienne. Un fait inédit, qui s’inscrit dans un déclin beaucoup plus large : jamais, en plus de cent ans d’histoire, les joueurs du Québec n’ont été aussi peu nombreux, et aussi peu dominants, dans la Ligue nationale de hockey (LNH) que ces dernières années.

C’est ce qui ressort d’une analyse de la totalité de la base de données de la LNH qui couvre ses 108 années d’histoire. Cette analyse fait écho aux inquiétudes, relayées récemment dans plusieurs médias, sur la raréfaction des joueurs québécois dans le hockey masculin. Le déclin est multi-factoriel : popularité d’autres sports chez les jeunes et coût de plus en plus important pour progresser font partie des causes probables rapportées.

Quatre « équipes »

Pour mesurer l’évolution de la place des joueurs québécois, je les ai regroupés selon leur lieu de naissance en quatre ensembles : Québec, reste du Canada, États-Unis et reste du monde.

Sur les 7826 patineurs ayant disputé au moins un match dans l’histoire de la LNH, moins d’un sur dix est né au Québec. Un simple décompte sous-estime toutefois leur contribution réelle : des légendes comme Ray Bourque, qui a joué 1612 matches en saison régulière pendant 23 saisons, ou Luc Robitaille, qui a participé à 1431 parties en 19 saisons, valent autant que George McNaughton, Stéphane Brochu ou les 26 autres n’ayant joué qu’une seule partie en carrière. Ce n’est pas juste.

C’est pour cela que j’ai compté le nombre de fois que chaque joueur apparaît dans l’alignement de chacune des parties de l’histoire de la ligue. Cela permet de pondérer les données en calculant presque le temps de glace de tout le monde.

Les Québécois jouent plus et « scorent » plus

En faisant ce calcul, on obtient un total de 2,2 millions de « présences par parties ». Plus de 223 000 l’ont été par des joueurs québécois, une proportion de 10 %. Cela signifie que les attaquants et défenseurs du Québec ont été mis sur la glace relativement souvent par rapport aux autres.

Autrement dit, chaque Québécois a joué plus souvent que la moyenne : près de 299 matches en carrière. Le joueur moyen de la LNH en a joué 15 de moins, comme le montre le tableau ci-dessous.

Non seulement les joueurs du Québec ont-ils davantage joué, mais ils ont aussi marqué un plus grand nombre de points chacun. Un peu plus d’un million de points ont été enregistrés dans l’histoire de la LNH (buts et assistances). Plus de 115 000 l’ont été par des attaquants ou des défenseurs du Québec. C’est 11,1 % de l’ensemble, ce qui signifie que les Québécois ont été les hockeyeurs les plus productifs de l’histoire de la ligue avec 154 points en carrière chacun, en moyenne, contre 132 pour le joueur lambda.

Un lent déclin

Mais ce portrait flatteur appartient de plus en plus au passé. Saison après saison, la proportion de joueurs québécois, leur temps de jeu et leur contribution offensive déclinent.

En un coup d’œil, que la nostalgie peut rendre humide, on voit que les saisons 1955-56 à 1975-76 ont été l’âge d’or du hockey québécois. Grâce aux Maurice Richard, Guy Lafleur et autres compatriotes, la Sainte-Flanelle a gagné 12 des 20 coupes Stanley en jeu dans cette période.

En 1957-58, des joueurs du Québec ont marqué près de 29 % de tous les points dans la Ligue nationale, alors qu’ils ne représentaient que 18 % des troupes.

Depuis cette glorieuse époque, cependant, la proportion québécoise pour le nombre de joueurs, de parties auxquelles ils participent, de points qu’ils marquent ou de temps qu’ils passent sur la glace diminue inexorablement.

La débandade depuis la pandémie

Examinons de plus près les 20 dernières années, après le lockout de 2004-05.

Si on se concentre sur la ligne rouge (nombre de points), on s’aperçoit que jusqu’en 2012, les hockeyeurs d’ici ont tout de même continué de s’inscrire souvent au pointage par rapport à leur nombre sur la patinoire. La proportion de points marqués par des Québécois (entre 7 % et 9 % de tous les points marqués dans la LNH) est supérieure à la proportion de joueurs québécois dans les alignements et sur la glace (autour de 6 %).

En d’autres mots, ils étaient peut-être peu présents, mais ils étaient bons !

À partir de la pandémie, par contre, c’est la débandade. Les joueurs du Québec ne marquent plus que 4 % à 5 % des points dans la ligue, un pourcentage inférieur à leur place dans les alignements et sur la glace.

Dans la première moitié de la saison actuelle, seulement 3,8 % des points marqués dans le circuit Bettman l’ont été par des hockeyeurs québécois. Jamais leur productivité n’a été aussi faible de toute l’histoire de la LNH.

Productivité anémique

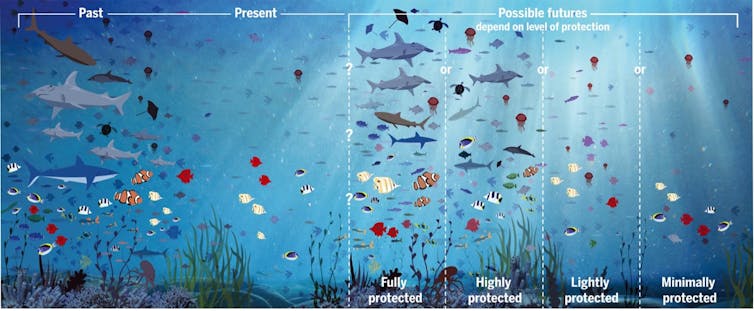

À partir de la décennie 1980, la LNH a accueilli de plus en plus de joueurs européens. Il est donc normal que la place des joueurs du Québec ait diminué à partir de cette époque. Mais la productivité des hockeyeurs québécois a-t-elle baissé pour autant ?

Pour le mesurer, j’ai utilisé le nombre de points comptés par partie. L’ensemble des joueurs depuis 1917 a compté en moyenne 0,46 point à chaque partie. On trouve 75 joueurs qui ont même enregistré plus d’un point dans chacune des parties auxquelles ils ont participé. Wayne Gretzy est le champion, à ce chapitre, avec 2857 points en 1487 matches, ou 1,92 point par match en moyenne !

Le Québec (ligne en bleu) est souvent le groupe le plus productif. C’est le cas, et de loin, au cours des années 1950. Ce l’est également à quelques reprises dans les années 1970 et 1980.

Mais le graphique ci-dessous, qui se concentre sur les 20 dernières années, montre que les joueurs québécois dans la LNH ont été les plus productifs entre 2010-11 et 2012-13, ainsi qu’au cours des saisons 2015-16 et 2018-19.

Il montre aussi que la dernière saison et l’actuelle sont les moins productives de l’histoire de la LNH pour les hockeyeurs du Québec.

Et les gardiens ?

Le constat est similaire chez les gardiens. Bien que le Québec ait fourni une proportion élevée de gardiens à la LNH, leur efficacité moyenne est désormais inférieure à celle de leurs homologues américains et européens. Et ils sont passablement utilisés. Dans près d’une partie sur cinq, de toute l’histoire de la Ligue nationale de hockey, il y avait un Québécois dans les buts.

Chez un gardien, une mesure de l’efficacité est la proportion de tirs au buts qu’il parvient à arrêter. Feu Ken Dryden, n’a accordé que 1230 buts, ce qui signifie qu’il a arrêté plus de 92,2 % des lancers dirigés contre lui, un des meilleurs taux de l’histoire. La moyenne de tous les gardiens ayant joué dans la LNH est de 89,1 %.

Les gardiens québécois ont une efficacité à peine supérieure. Qui plus est, ils se font dépasser par les gardiens américains et par les gardiens du reste du monde.

Le pays qui a fourni les meilleurs gardiens ? Le Kazakhstan ! Ses cinq cerbères ont eu un taux d’efficacité de 91,2 % dans les 972 parties au cours lesquelles ils ont été placés devant les filets.

Conclusion : les joueurs québécois qui évoluent dans la LNH, qu’ils soient attaquants, défenseurs ou gardiens de but, n’ont jamais été aussi mauvais qu’en cette première moitié de la saison 2025-2026.

![]()

Jean-Hugues Roy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Comme aux mondiaux junior ou aux JO de Milan-Cortina, les hockeyeurs québécois sont plus absents que jamais dans la LNH – https://theconversation.com/comme-aux-mondiaux-junior-ou-aux-jo-de-milan-cortina-les-hockeyeurs-quebecois-sont-plus-absents-que-jamais-dans-la-lnh-273063