Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jorge Romero-Castillo, Profesor de Psicobiología e investigador en Neurociencia Cognitiva, Universidad de Málaga

Lo que inhalamos en las ciudades dista mucho de ser una bocanada de aire fresco. Sabemos desde hace tiempo que la contaminación del aire daña pulmones y corazón, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Sin embargo, la evidencia científica va más allá: también se ha demostrado que la polución impacta en el cerebro. Por ejemplo, aumenta la posibilidad de padecer ictus, demencias (como el alzhéimer) y deterioro cognitivo.

Leer más:

La contaminación del aire podría aumentar el riesgo de sufrir alzhéimer y otras demencias

En esta línea, cada vez más estudios señalan su influencia directa en trastornos psicológicos. De entre los investigados, se ha encontrado relación con ansiedad, depresión e incluso suicidio.

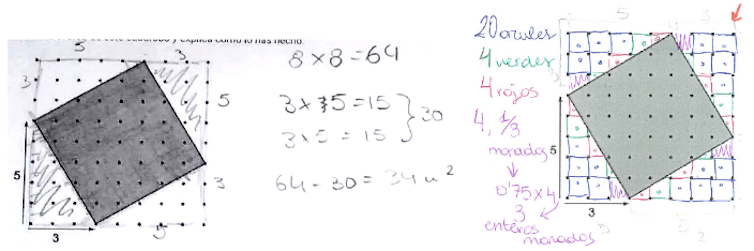

Pequeñas y letales

Wikipedia, CC BY-NC-SA

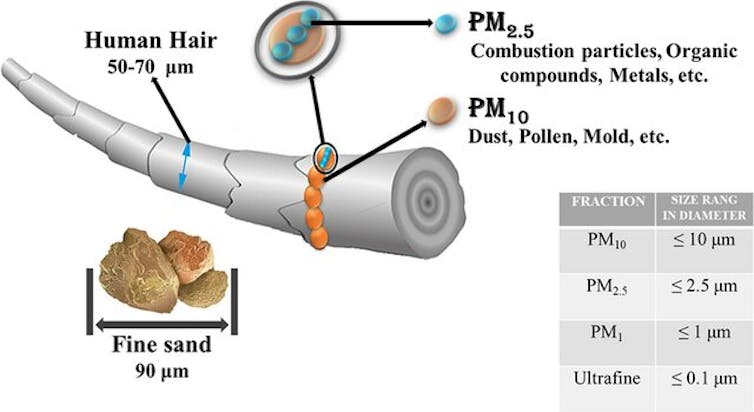

El aire contiene partículas microscópicas, llamadas material particulado (PM), cuya toxicidad y tamaño determinan sus efectos sobre la salud. Para la salud mental, son especialmente relevantes:

-

Las partículas finas, que miden 2,5 micrómetros o menos (PM₂.₅): se producen como resultado de la actividad natural y antropogénica (especialmente, la que genera carbono negro u hollín), incluyendo emisiones vehiculares, incendios forestales, emisiones de centrales térmicas, etc. El smog está cargado con estas partículas.

-

Las particulas ultrafinas, que miden 0,1 micrómetros o menos (PM₀.₁): se generan por combustión de diésel, procesos industriales (nanopartículas metálicas como hierro, cobre o zinc) o humo de tabaco, entre otras. Son más peligrosas, ya que no se filtran a su paso por la nariz, pero están menos estudiadas.

Kumar, S., & Dwivedi, S. K. (2022), CC BY

Tanto las partículas finas como las ultrafinas pueden alcanzar los alveolos pulmonares, entrar en la sangre para llegar a la cabeza e internarse en el cerebro atravesando la barrera hematoencefálica. Incluso pueden ingresar directamente al cerebro (eludiendo la barrera) a través de las neuronas presentes en el interior de la nariz, en el epitelio olfatorio.

¿Qué ocurre en el cerebro?

Aunque los desencadenantes biológicos que produce la presencia de estas partículas en el cerebro siguen siendo en gran parte desconocidos, se han identificado varios mecanismos:

-

Un aumento del estrés oxidativo y la consecuente inflamación (como respuesta funcional de la astroglia, los capilares cerebrales y, en particular, la microglia). Estos procesos se han observado en estudios con humanos y en modelos animales, y resultan especialmente importantes en el caso de los trastornos de ansiedad y depresivos.

-

Un efecto neurotóxico directo, que lleva a cambios estructurales. Esta situación compromete la conectividad neuronal y el equilibrio de neurotransmisores. Al parecer, las partículas de plomo, mercurio, manganeso y de combustión del diésel podrían causar este efecto neurotóxico y contribuir al riesgo de suicidio.

-

La alteración del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HPA), el sistema que regula las respuestas del organismo al estrés. Las partículas contaminantes pueden afectar a la producción de hormonas, como el cortisol, e interferir en el equilibrio neuroendocrino, lo que puede correlacionarse con ansiedad, depresión y suicidio.

Ansiedad disparada por la polución

Los trastornos de ansiedad son el tipo más común de trastorno psiquiátrico en la población general. Y uno de los factores de riesgo modificables es la polución del aire.

Una mayor exposición a PM₂.₅ se asocia con un mayor riesgo de síntomas elevados de ansiedad. Además, un estudio longitudinal en población infantil y adolescente muestra que no solo la exposición prolongada a la polución tiene consecuencias: incluso picos puntuales de contaminación pueden derivar en un aumento inmediato de la ansiedad.

Por si fuera poco, la exposición crónica a niveles elevados de partículas finas no solo incrementa el riesgo de ansiedad, sino que también agrava la sintomatología en quienes ya la padecen. Estudios en grandes cohortes han sugerido que vivir en áreas con peor calidad del aire aumenta la probabilidad de necesitar tratamiento por ansiedad.

Cuando la contaminación del aire es deprimente

La mala calidad del aire también se asocia a tasas aparentemente más altas de depresión mayor, un trastorno muy presente en el mundo y que puede desembocar en suicidio.

La consistencia de los hallazgos en distintos países y contextos respalda la solidez de esta relación. Tanto la exposición a corto plazo como a largo plazo a PM₂.₅ (además de a otros contaminantes) es problemática.

El riesgo es aún más elevado en personas que sufren enfermedades cardiovasculares, diabetes o asma. Esta relación sugiere que la contaminación podría actuar como un factor que golpea con más fuerza a las poblaciones más frágiles.

Un aire envenenado puede aumentar el suicidio

La exposición a corto plazo al aire sucio (en especial, a PM₂.₅ y a partículas inhalables PM₁₀) se ha asociado positivamente con suicidios intentados y consumados. La relación se evalúa vinculando la concentración media de material particulado en los momentos previos al lugar del suicidio con datos extraídos de las autopsias.

En esta línea, también se ha hallado que un aumento transitorio del material particulado aumenta el riesgo de suicidio en personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes. Además, se ha observado que el riesgo relativo de suicidio es significativamente mayor en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos.

De momento, estas conclusiones deben interpretarse con cautela, ya que existen limitaciones en los estudios analizados. Pero las direcciones van en la misma línea que se observa en el resto de investigaciones: un aire envenenado daña la vida.

Leer más:

Respirar aire limpio, un derecho universal que se sigue vulnerando en todo el mundo

Una amenaza sibilina

Ha pasado tiempo desde que R. E. L. Faris y H. W. Dunham observaran, en 1939, que la población del centro de Chicago presentaba mayores tasas de esquizofrenia en comparación con la de las afueras. Desde entonces, la ciencia no ha hecho más que reforzar la idea que subyace a este estudio, uno de los primeros que mostró indicios de relación entre contaminación del aire y trastornos psicológicos.

En la actualidad, millones de personas viven expuestas a este riesgo. La evidencia es clara: una sombra silenciosa, persistente y dañina que impregna desde la infancia hasta la vejez. Y la respuesta debe ser contundente: necesitamos políticas públicas firmes y decisiones personales responsables. Sin más demora. Necesitamos, de verdad, un respiro.

![]()

Jorge Romero-Castillo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. No hay respiro: la contaminación del aire afecta a la salud mental – https://theconversation.com/no-hay-respiro-la-contaminacion-del-aire-afecta-a-la-salud-mental-263758