Source: The Conversation – (in Spanish) – By Álvaro Melón Izco, Profesor Permanente Laboral de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de La Rioja

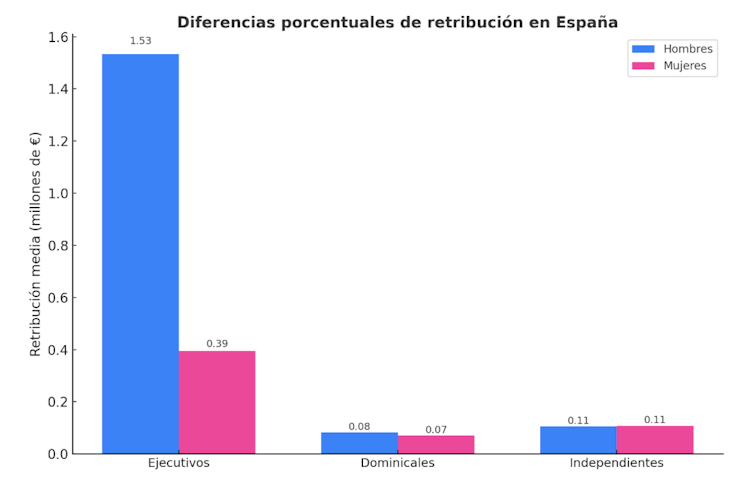

Aunque cada vez más mujeres llegan a los consejos de administración, la igualdad aún está lejos. En las empresas españolas cotizadas, las consejeras ejecutivas cobran entre un 43 y un 55 % menos que sus colegas masculinos en cargos equivalentes, y hasta un 80 % menos en bonus e incentivos variables.

En otros perfiles de consejeros, como los dominicales o los independientes, no se detectan diferencias significativas, lo que indica que el problema surge donde se concentra el mayor poder y capacidad de negociación.

Más mujeres en los consejos, pero todavía pocas

En España, las mujeres representan apenas el 35 % de los miembros de consejos de administración, aunque su presencia es mayor entre los consejeros independientes (54 %) que entre los ejecutivos (8 %) o los propietarios (27 %). Este dato refleja un patrón común: es más frecuente que las mujeres desempeñen roles externos o de supervisión que puestos ejecutivos, que es donde se toman las decisiones estratégicas y se negocian los salarios más altos.

Elaboración propia

Para 2026, la normativa europea exige que al menos el 40 % de los consejos de administración estén formados por mujeres, un objetivo ambicioso que España deberá cumplir. Sin embargo, el aumento de la presencia femenina no garantiza por sí solo ni igualdad salarial ni influencia real.

En países como Noruega, donde desde 2008 rige una cuota del 40 %, la representación de las mujeres en consejos es una realidad consolidada. Sin embargo, varios estudios apuntan a que la brecha salarial y la infrarrepresentación en puestos ejecutivos siguen siendo un desafío. El caso noruego muestra que la paridad numérica es condición necesaria, pero no suficiente, para alcanzar la igualdad efectiva.

Dónde se concentra la brecha salarial

Hemos visto que tanto la retribución fija como la variable –ligada a incentivos, objetivos y bonos de desempeño, y suele ser la más negociable– de las mujeres pertenecientes a consejos de administración son inferiores a las de los hombres.

Pese a que la brecha en la retribución variable puede alcanzar el 80 %, es más grave la existente en el salario fijo, que debería ser independiente de la negociación y el rendimiento individual. Esta diferencia indica que no solo influyen factores legítimos –como la experiencia o la formación– sino que existen sesgos de género sistemáticos que afectan la valoración del trabajo femenino en la cúspide de la empresa.

Por qué sigue existiendo la brecha

Las causas son múltiples. Por un lado, las mujeres suelen tener menor acceso a redes de influencia y contactos estratégicos, lo que limita su capacidad de negociación frente a sus compañeros masculinos. Por otro, existen estereotipos persistentes que subestiman su contribución en la toma de decisiones corporativas. Estudios previos confirman que los contratos ofrecidos a mujeres suelen ser menos sensibles al rendimiento y más conservadores, adaptándose a una supuesta aversión al riesgo.

Leer más:

Claudia Goldin: la píldora y su influencia en la participación de la mujer en el trabajo

También hay un componente cultural: la presencia histórica de los hombres en la dirección de grandes empresas ha creado patrones que perpetúan la desigualdad. Las negociaciones salariales suelen ocurrir en contextos informales dominados por hombres, lo que coloca a las mujeres en desventaja. A esto se suma el llamado “castigo por maternidad”, que sigue influyendo en la percepción de disponibilidad y compromiso de las consejeras.

El efecto combinado de estas dinámicas genera un doble castigo: menos mujeres acceden a puestos ejecutivos y, cuando lo hacen, reciben compensaciones significativamente menores.

Leer más:

La (in)eficacia del networking para las mujeres directivas

Impacto y relevancia

Esta desigualdad no solo es injusta: afecta a la competitividad y reputación de las empresas. La presencia femenina en los consejos mejora la toma de decisiones y la reputación corporativa, y se ha asociado a mejores resultados financieros. Además, los inversores y los organismos de gobierno exigen cada vez más transparencia y equidad. Ignorar la brecha salarial no solo es un problema ético, sino también un riesgo reputacional y estratégico para las empresas.

En los últimos años la equidad de género ha sido un criterio clave en la inversión sostenible ESG (siglas de Environmental, Social and Governance). No obstante, este 2025 puede estar marcando un cambio de tendencia: BlackRock, uno de los mayores fondos de inversión a nivel global, ha puesto fin a sus objetivos de diversidad y ha fusionado el área de Diversidad, Igualdad e Inclusión con Talento y Cultura, y ahora se enfoca en crear un entorno “que atraiga a los mejores talentos”. En cambio, en 2021, la carta a los inversores de Larry Flink, su consejero delegado, proponía integrar los criterios de diversidad “en todo lo que hacemos”.

Leer más:

Con más mujeres directivas, las aerolíneas mejorarían su eficiencia

Qué hacer ahora

Aumentar la presencia femenina en los consejos no es suficiente si no se garantiza la igualdad salarial. Las empresas deben implementar políticas de transparencia en remuneraciones, revisar los criterios de asignación de incentivos y retribuciones fijas, y asegurar que las diferencias no dependan del género. Reguladores y legisladores también pueden impulsar estándares que obliguen no solo a la paridad numérica, sino a la igualdad de condiciones económicas.

Existen ya buenas prácticas en algunos países, como la publicación anual de las brechas salariales de género en el Reino Unido, que obligan a las empresas a rendir cuentas públicamente. Una mayor visibilidad de los datos puede generar incentivos poderosos para el cambio.

Para las consejeras, conocer estas brechas es clave para negociar de manera informada y exigir compensaciones justas. Y para la sociedad en general, estos datos invitan a reflexionar sobre qué tipo de empresas y modelos de liderazgo queremos promover.

Hacia la igualdad real

Romper el techo de cristal es solo el primer paso. Si los sueldos continúan siendo desiguales, la igualdad seguirá siendo solo formal. El desafío es garantizar que las mujeres no solo ocupen los puestos de más poder, sino que también cobren lo mismo que sus colegas varones.

Para 2026, cuando la legislación española exigirá un mínimo del 40 % de mujeres en los consejos de administración, será crucial evaluar si estas medidas se traducen en igualdad salarial efectiva. La verdadera equidad corporativa exige mirar más allá de la foto y atender también a lo que aparece en la nómina.

![]()

Este trabajo fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2019-104304GB-I00/AEI/10.13039/501100011033) y la Universidad de La Rioja (REGI22-48).

María Dolores Alcaide Ruiz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Cuando romper el techo de cristal no basta: las consejeras ejecutivas en España cobran hasta un 55 % menos que los hombres – https://theconversation.com/cuando-romper-el-techo-de-cristal-no-basta-las-consejeras-ejecutivas-en-espana-cobran-hasta-un-55-menos-que-los-hombres-265046