Source: The Conversation – (in Spanish) – By Anna Peirats, IVEMIR-UCV, Universidad Católica de Valencia

En la Europa urbana del siglo XV, la prostitución no fue un vicio clandestino, sino una institución reconocida y gestionada por los propios concejos municipales. Lejos de limitarse a tolerarla, las ciudades la regularon, la fiscalizaron y la convirtieron en un instrumento de orden social. Esta política encontraba su legitimación en una doctrina teológica muy influyente: la del “mal menor”.

San Agustín lo expresó en De ordine (2, 4, 12):

“si suprimes a las meretrices, todo se llenará de pasiones desordenadas”. Tomás de Aquino convirtió este razonamiento en un principio de la teología moral, y predicadores como san Vicente Ferrer lo transformaron en una directriz práctica: segregar, vigilar y castigar para evitar el desorden.

La mancebía como instrumento de orden y fiscalidad

Bibliothèque nationale de France, CC BY

Desde finales del siglo XIII, muchas ciudades europeas establecieron burdeles públicos o mancebías. El objetivo era triple: concentrar la actividad en un espacio controlado, reducir los conflictos con los vecinos y garantizar una fuente estable de ingresos. Las ordenanzas detallaban horarios, cierres durante fiestas religiosas o epidemias, la designación de oficiales y un estricto régimen de sanciones.

El caso de Valencia es paradigmático. Su burdel municipal, conocido como Pobla de les fembres pecadrius, aparece documentado desde 1325. Estaba cercado por un muro con una sola puerta de acceso y, en su apogeo en el siglo XV, llegó a albergar a casi doscientas mujeres. Contaba con inspecciones médicas periódicas y una administración dual: un hostalero a cargo de la gestión diaria y un oficial público, el “rei dels arlots”, que actuaba como garante del orden. Se trataba de un negocio privado bajo estricta concesión pública.

Este modelo se repite en toda Europa. Florencia creó en 1403 la Onestà, una magistratura encargada del registro y la inspección. Venecia confinó el oficio en el barrio de las Carampane, imponiendo toques de queda. En Southwark (Londres), los stews funcionaron bajo jurisdicción episcopal hasta su clausura en 1546. En Núremberg, las Frauenhäuser fueron reguladas con ordenanzas que establecían deberes, turnos y sanciones.

Cambiaban los nombres, pero la lógica era común: concentración espacial, identificación visible y aprovechamiento fiscal.

Vestimenta, arquitectura y lenguaje

El control se extendía más allá de los muros del burdel. Varias ordenanzas municipales impusieron códigos de indumentaria para hacer reconocibles a las prostitutas en el espacio público.

En 1383, Valencia prohibió a las meretrices usar mantos, perlas o seda, obligándolas a cubrirse con una toalla. En Venecia, un pañuelo amarillo servía como señal obligatoria. En Florencia, mediante el decreto de 1388, se requería que llevaran una campana, para que resonara el símbolo de su vergüenza. En el ámbito germánico, las ordenanzas fijaban colores y peinados.

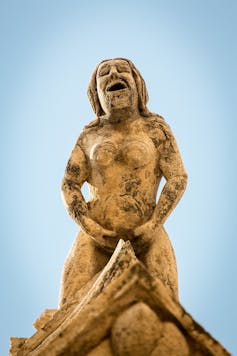

Rafa Esteve/Wikimedia Commons, CC BY-SA

El maquillaje también fue objeto de censura. Predicadores como Bernardino de Siena denunciaron el uso de cosméticos y afeites como símbolo de vanidad y engaño, que reforzaban la idea de un “rostro falso” asociado al pecado.

La propia arquitectura urbana funcionaba como recordatorio moral. En la Lonja de la Seda de Valencia, una gárgola representa a una mujer que se toca los genitales mientras señala hacia el burdel de la calle de la Valldigna. La piedra convertía la geografía moral en un mensaje visible para comerciantes y vecinos.

El lenguaje acompañaba este régimen visual: términos como “bagasses”, “fembres vils” o “mulieres viles de corpore” no solo describían a las prostitutas, sino que las convertían en una categoría jurídica sometida a intervención coercitiva.

Algunas de ellas habían entrado en la prostitución buscando la libertad, pero acababan maltratadas a menudo por los rufianes o los hostaleros.

Las fronteras de la ley: clandestinidad y castigo diferencial

La prostitución legal convivía con un sector clandestino en tabernas, posadas o casas particulares. Quienes ejercían fuera del perímetro autorizado quedaban expuestas a multas severas o, en caso de no poder pagarlas, a azotes públicos.

El sistema se mostraba más duro con las minorías religiosas. A los hombres judíos y musulmanes se les prohibía entrar en la mancebía, y las prostitutas de estas confesiones eran castigadas con más severidad. Es decir, a las prostitutas musulmanas que ejercían ilegalmente se las sancionaba y condenaba. Pero además, y a modo de ejemplo, Mariem, una mora que ejercía de forma legal, fue procesada por adulterio, y otra mujer, Nuzeya, recibió pena de muerte por lapidación por trabajar sin licencia. No se castigaba el sexo pagado en sí, sino la transgresión de los límites sociales, religiosos y espaciales impuestos por la autoridad cristiana.

Gemäldegalerie Berlin/Wikimedia Commons

Como contrapartida, se crearon instituciones de “reforma”. En 1345 se fundó en Valencia el monasterio de las Repenedides, por iniciativa de la monja Na Soriana, que acogía a mujeres dispuestas a abandonar la prostitución, bajo la advocación de María Magdalena como ejemplo de mujer arrepentida. La entrada en este monasterio suponía al menos un año de clausura, concebida como penitencia y reinserción. Y se ordenaba que en todas las parroquias y en el obispado de Valencia se pusieran cepillos en los que se recaudaban limosnas destinadas a la casa de las arrepentidas. Estas casas, junto a las dotes otorgadas a quienes contraían matrimonio, prolongaban la tutela social sobre los cuerpos femeninos incluso después de abandonar el oficio.

Un precedente incómodo

Mauritshuis/Wikimedia Commons

El sistema de prostitución reglada medieval fue mucho más que un arreglo de conveniencia. Constituyó un engranaje político que utilizaba la teología, la ley, la arquitectura y la fiscalidad para administrar el deseo y contener sus efectos. Su lógica de confinamiento, marcaje y explotación económica revela una de las primeras formas de regulación sistemática de los cuerpos en la Europa urbana.

Los principios que lo sustentaban –segregación espacial, estigma y tensión entre recaudación y salud pública, entre otros– resuenan en los debates actuales sobre trabajo sexual, derechos, explotación y políticas de control. La Europa del siglo XV no ofrece un modelo que imitar, sino un precedente incómodo. Nos recuerda que las políticas sobre el sexo nunca son neutrales: son formas de poder que dejan huellas profundas y duraderas en los cuerpos más vulnerables.

![]()

Anna Peirats no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Cuando el pecado se hacía ley: prostitución regulada en la Edad Media – https://theconversation.com/cuando-el-pecado-se-hacia-ley-prostitucion-regulada-en-la-edad-media-263877