Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alicia Nila Martínez Díaz, Profesor Acreditado Contratado Doctor Filología Hispánica, Universidad Villanueva

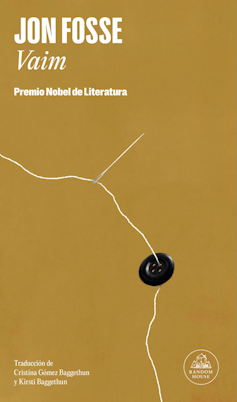

El 9 de octubre se publica en español Vaim, la última novela del noruego Jon Fosse y primera que escribe desde que le otorgaron el Premio Nobel de Literatura en 2023. Su publicación sitúa en primer plano las “literaturas de la ruralidad”, historias en las que los entornos rurales reflejan las tensiones y preguntas de la existencia contemporánea.

Desde el poeta romano Horacio hasta Fosse, pasando por Henry David Thoreau, William Wordsworth o el también noruego Knut Hamsun, la literatura ha hecho del mundo rural un espejo desde el que repensar la vida humana.

Muchos escritores reavivan hoy esta rica tradición literaria para afrontar un desafío esencial: ¿es momento de regresar a la tierra?

Lejos, muy lejos del mundanal ruido

Penguin Libros

En Vaim se despliega la historia de Jatgeir, un hombre solitario instalado en la aldea pesquera cuyo nombre da título al libro. Un viaje a Bergen lo enfrentará al pasado: allí se reencuentra con Eline, ese amor de juventud que nunca se extinguió. Recién separada de Frank, ella le propondrá regresar juntos a Vaim.

Desde ese instante, la narración se adentra en la frágil arquitectura de un triángulo amoroso. La cotidianidad y la fuerza del paisaje pesquero noruego se convierten en catalizadores de las pasiones y dilemas que atraviesan toda existencia humana.

No obstante, la predilección de Fosse por el ámbito rural no constituye una sorpresa. Tanto en Vaim como en sus obras anteriores la vida de los personajes se enraíza en aldeas diminutas, granjas solitarias o apartados pueblos pesqueros, donde el paisaje marca el pulso narrativo de la historia.

Una narrativa que brota de la tierra

Fosse insiste en volver la mirada hacia esos territorios remotos que condensan intimidad, memoria y vulnerabilidad. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿de dónde nace esta atracción por narrar historias ancladas en parajes rurales?

Quizá la clave resida en la centralidad del espacio en la obra de Fosse. Más que escenario, el paisaje se convierte en protagonista silencioso, cargado de símbolos y resonancias. En Trilogía, Asle y Alida vagan por aldeas pesqueras que reflejan su desamparo; en Vaim, el pueblo concentra tanto la melancolía del amor perdido como la certeza de que toda vida oscila entre permanencia y exilio.

El espacio deja así de ser territorio para transformarse en experiencia interior: un mapa íntimo, tejido de memoria y fragilidad, donde –como recordó el jurado de la Academia sueca– se alcanza a “dar voz a lo indescriptible”.

Los recuerdos de infancia del escritor ocupan un lugar decisivo en su obra. Fosse ha contado que pasó parte de su niñez junto al fiordo Hardanger, un entorno cuya cadencia natural dejaría una huella imborrable en su sensibilidad.

“Ese sonido, ese ritmo de la naturaleza lo encarno de alguna manera en todo lo que escribo. La música de mi prosa y mis poemas está conectada con ese paisaje”, confesaba en una entrevista.

Holger Uwe Schmitt/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Una mirada planetaria para un escritor de pueblo

Al igual que el irlandés Samuel Beckett o el estadounidense William Faulkner, la mirada de Fosse conjuga lo local y lo universal en los elementos del paisaje de su Noruega natal. Objetos cotidianos –una barca, un haz de leña– se cargan de significado y revelan una dimensión trascendente que recorre toda su obra.

Como él mismo señala en Mañana y tarde, “las cosas más simples son las que llevan más peso”, una declaración que funciona casi como poética de su obra: lo cotidiano nunca se agota en su materialidad, sino que se convierte en símbolo y reflejo de lo primordial.

“Para ser universal habla de tu pueblo”, dice el viejo adagio, y acaso en esa premisa resida la fuerza de la literatura de Fosse, capaz de encontrar resonancia en lectores de cualquier latitud.

Escribe desde su Noruega natal y, sin embargo, lo que emerge de sus páginas nos concierne a todos. En su literatura lo íntimo acaba revelándose como verdad compartida y perdurable.

El retorno a la tierra

Mucho ha llovido desde el clásico beatus ille –con su invitación a la vida retirada en la naturaleza– hasta los los villorrios destartalados del viejo Sur que Faulkner transformó en literatura. Sin embargo, la fascinación por la cabaña de Walden en la que se instalaba Thoreau, la primavera de Wordsworth o la “vida retirada” de fray Luis de León continúa intacta.

Más allá de modas pasajeras o ideales estéticos, la literatura ha demostrado que la naturaleza abre al hombre dimensiones insospechadas de su existencia. La obra de Fosse se suma a este movimiento contemporáneo que devuelve a la tierra su fuerza simbólica dentro del relato.

Tom A. Kolstad/Det norske samlaget., CC BY-SA

Este giro literario se enmarca en lo que algunos críticos han llamado “neorruralismo”, la corriente de la narrativa contemporánea que mira hacia lo rural como metáfora donde se libran luchas éticas, se despliega la introspección o se buscan formas de resistencia.

En el ámbito español, voces como las de José Jiménez Lozano y Jesús Carrasco ilustran bien esta renovada sensibilidad hacia la vida en contacto con la tierra.

Más allá de nuestras fronteras, otros escritores también han vuelto su mirada hacia los entornos rurales como fuente de de inspiración y reflexión sobre la vida humana.

En las páginas de Peter Handke, en la memoria de Annie Ernaux o en las crónicas de Karl Ove Knausgård, la naturaleza y las aldeas perdidas son fuerzas que modelan la vida de los personajes, obligándoles a confrontar sus destinos.

Todos ellos toman ahora el testigo y se lanzan a reflejar una necesidad constante. Regresar a la tierra, sí, pero sin nostalgia. Volver para reflexionar y afrontar con sosiego las tensiones que desgarran nuestro presente.

El mundo rural se presenta como espacio privilegiado donde reencontrarse con lo esencial y aprender a diferenciar lo importante de lo superfluo.

Mares o fiordos, picos o valles, poco importa el enclave. Se han convertido en coordenadas esenciales desde las que buscar, explorar y redefinir nuestro propio lugar en el mundo.

![]()

Alicia Nila Martínez Díaz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Vuelve Jon Fosse y, con él, la literatura de lo rural – https://theconversation.com/vuelve-jon-fosse-y-con-el-la-literatura-de-lo-rural-264603