Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Manuel Torralba, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, IMDEA MATERIALES

¿Qué pinta la inteligencia artificial en una fábrica de materiales? ¿Cómo puede ayudar a elegir la mejor combinación de ingredientes para lograr determinadas propiedades para los fines más diversos? Resulta que está siendo fundamental para poder digerir los cientos de miles de posibles combinaciones químicas existentes a la hora de formar una aleación o un compuesto cerámico o polimérico, entre cientos de posibles vías de fabricación.

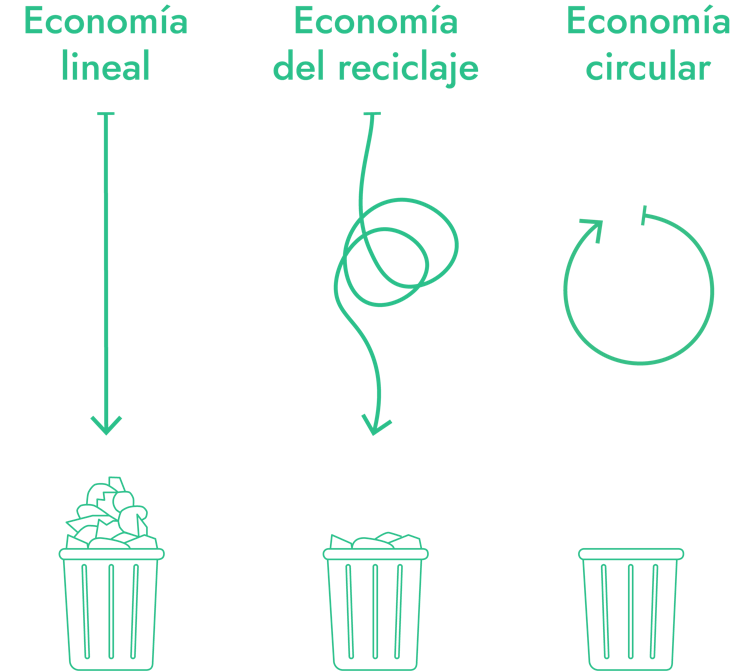

La entrada en la ecuación de los nuevos criterios de sostenibilidad que nos empujan a fabricar sin emitir CO₂ y sin utilizar materias primas esenciales (críticas o estratégicas) hace que las combinaciones posibles entre materias primas, técnicas de fabricación y las variables que restringen tanto materiales como procesos sean casi infinitas.

Andrew Johnston / IMDEA Materiales

Cómo nos ayudan los algoritmos

Asimismo, poseemos hoy técnicas de caracterización de materiales, desde la escala atómica hasta la escala macro, lo que nos permite conocer muy bien los materiales, sus defectos y las causas que pueden originarlos. Este conocimiento nos abre aun más el abanico de parámetros que podemos considerar a la hora de diseñar un nuevo material.

Esto sería humanamente imposible de gestionar, si no fuera por los algoritmos de simulación que juegan con variables casi infinitas y son capaces de proponernos y probar combinaciones a medida.

Para hacer esto, necesitamos una potencia de calculo enorme, que hoy en día está a nuestro alcance gracias a sistemas de procesado avanzados que nos permiten hacer cálculos complejos en tiempos reducidos. Y esto mejorará aun más cuando los ordenadores cuánticos sean una realidad en el mercado. Hoy en día, con un portátil de gama media, podemos hacer cálculos equivalentes a los que hace media docena de años requerían de un “cluster” de muchos procesadores.

Cómo crear datos útiles

Pero todo esto tiene un punto débil: la necesidad de datos. Los algoritmos de IA necesitan de miles de datos fiables para poder alimentar sus rutinas de cálculo y ofrecernos soluciones viables. Estos provienen de bases de datos abiertas de proyectos de investigación (la Unión Europea está obligando a que en todos los proyectos que financia haya una gestión de datos que permita el acceso libre), prontuarios técnicos, publicaciones científicas…

Sin embargo, no son suficientes. Para generar datos abundantes y fiables, tenemos que recurrir a lo que se llama técnicas de fabricación y caracterización de alto rendimiento. Con ellas, podemos producir datos que estén de alguna manera vinculados a los métodos de fabricación de nuestro diseño y al perfil de propiedades que esperamos de nuestro futuro material.

Hoy en día, existen técnicas que nos permiten fabricar librerías de aleaciones en muy poco tiempo, con cientos de composiciones distintas. Y técnicas de caracterización que, con un pequeño ensayo, aportan información vinculada con varias características del material. Estos datos, con propiedades concretas y métodos de fabricación determinados, son de altísimo valor para entrenar a las herramientas de IA.

Laboratorios sin presencia humana

Además, podemos dar una vuelta de tuerca, si estas técnicas de alto rendimiento las manipulan robots, que permitirían trabajar 24×7. Ya existen laboratorios robotizados, donde en una estación de trabajo se fabrica el material y, en otras, se ensayan sus distintas propiedades, con autómatas a cargo de todos los procesos. Los resultados se almacenan para entrenar las herramientas de IA.

En el Instituto IMDEA Materiales (Madrid), existe un Robotlab donde se fabrican nanocompuestos poliméricos y se ensayan sus propiedades mecánicas y su posible degradación, sin que exista la participación de ningún ser humano.

No es el primer laboratorio donde se ha desarrollado está idea. Existen otras iniciativas, pero siempre vinculadas al descubrimiento de pequeñas moléculas o la síntesis de materiales a base de líquidos. O, en el caso de la industria farmacéutica, al desarrollo de nuevos medicamentos.

Andrew Johnston / IMDEA Materiales.

Fabricar materiales a la velocidad del rayo

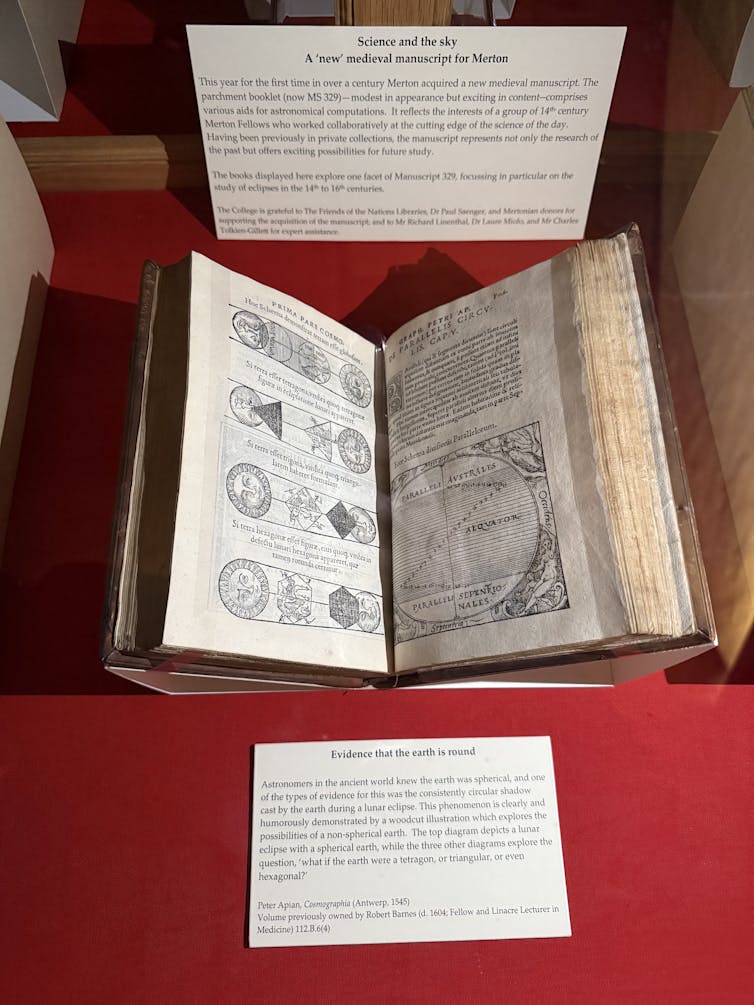

Google ha creado una herramienta llamada GNoMe que puede elaborar cientos de miles de recetas de nuevos compuestos estables con propiedades para ser utilizados en el desarrollo de supercomputadores o nuevas generaciones de baterías.

Su base de datos ofrece casi 400 000 nuevos materiales con potencial suficiente para ser fabricados y ensayados, tal y como recoge un artículo publicado en Nature en 2023.

En un trabajo posterior, también recogido en Nature, los investigadores presentan el llamado laboratorio A-lab, donde de manera totalmente robotizada se sintetizan estos materiales (a un ritmo de 41 composiciones en 17 días) y se comprueba su estructura cristalina por difracción de rayos X.

En la actualidad, en IMDEA Materiales, estamos desarrollando otro laboratorio robotizado de biomateriales para la ingeniería de tejidos. Según el doctor Maciej Haranczyk, responsable del equipo, permitirá que “el trabajo experimental de una tesis doctoral que se desarrollaría en más de tres años, se pueda llegar a hacer en menos de una semana”.

¿El fin del trabajo humano?

A muchas personas les preocupa que todo esto acabe con la necesidad de contar con los seres humanos, un debate que se remonta a la revolución industrial. La máquina de vapor iba a ser la causante del desempleo de una gran parte de la población. Después la causa iba a ser la automatización, después la robotización, ahora la inteligencia artificial.

Sin embargo, los países con mayor implementación de la robotización son los que tienen una tasa de desempleo más baja, según datos del Instituto de Ingeniería de España.

![]()

José Manuel Torralba no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Robots que inventan nuevos materiales – https://theconversation.com/robots-que-inventan-nuevos-materiales-266387