Source: The Conversation – (in Spanish) – By Oliver Serrano León, Director y profesor del Máster de Psicología General Sanitaria, Universidad Europea

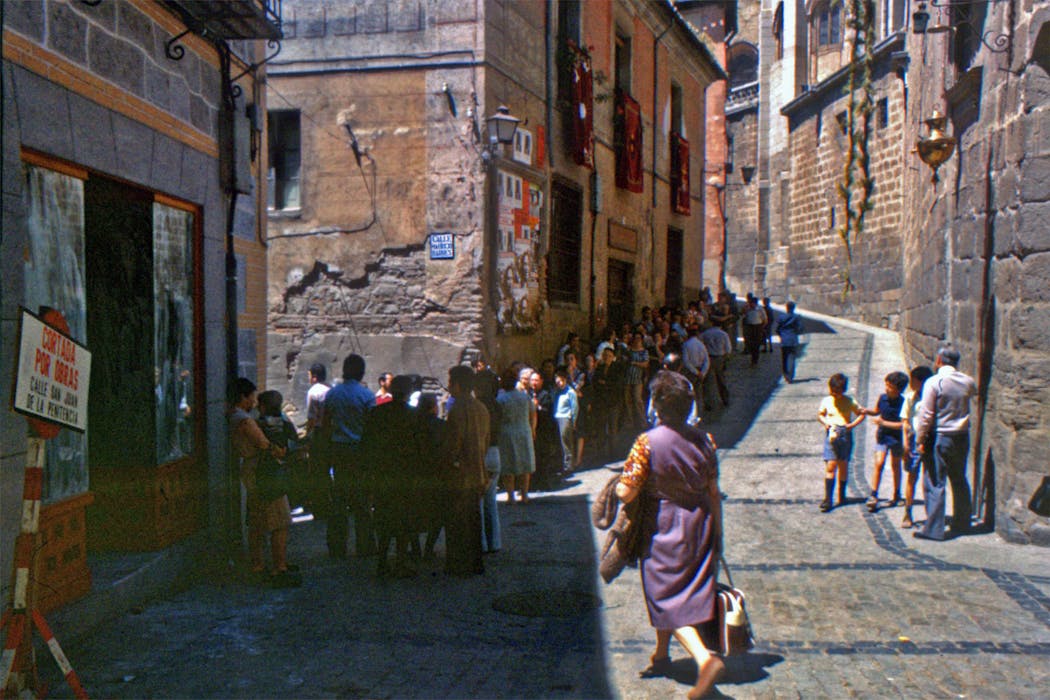

El 20 de noviembre de 2025 marca medio siglo desde la muerte de Francisco Franco. Más allá de debates políticos o interpretaciones históricas, esta efeméride permite observar un fenómeno menos abordado: la profunda transformación psicológica que los españoles han experimentado en las últimas cinco décadas.

La evidencia procedente de grandes estudios longitudinales –como la World Values Survey, EVS/WVS, el European Social Survey, el Eurobarómetro o las series del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS– muestra que España no solo ha cambiado en instituciones, economía o tecnología, sino también en cómo sus ciudadanos piensan, sienten, se relacionan y toman decisiones.

Este artículo revisa esa evolución desde una perspectiva psicológica, integrando datos empíricos y ejemplos comparativos entre 1975 y la actualidad.

De la obediencia a la autonomía

Las sociedades cambian sus valores cuando cambian sus condiciones materiales, educativas y culturales. En España, este proceso es especialmente visible. Los datos integrados de la World Values Survey (1981-2022) muestran un desplazamiento claro desde valores centrados en la seguridad, la tradición y la conformidad hacia valores de autonomía, igualdad y autoexpresión.

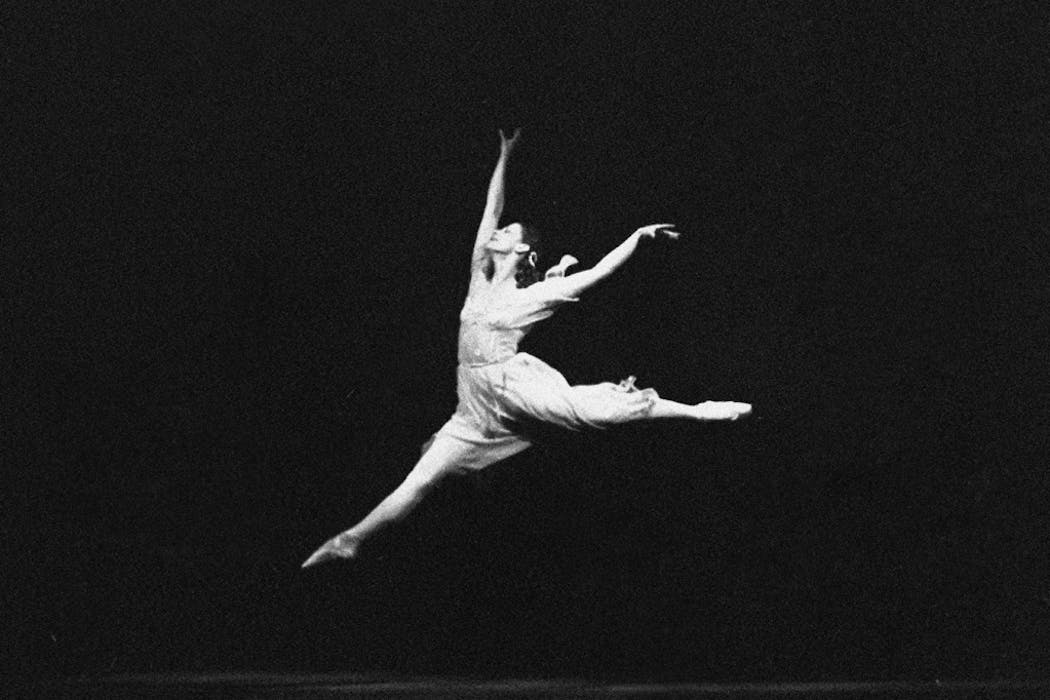

En los años setenta predominaba la idea de seguir trayectorias vitales establecidas: estudios breves, trabajo cuanto antes, matrimonio joven y roles familiares rígidos. Hoy, la población declara mayor importancia a decidir por sí misma, explorar posibilidades y priorizar el desarrollo personal.

La sociedad ha pasado de una “personalidad adaptada” a una “personalidad exploratoria”, marcada por elecciones más libres y menos dictadas por la norma social.

Este cambio se aprecia también en la vida cotidiana: mayor libertad para elegir estudios, movilidad geográfica más común, identidades más abiertas y un aumento de decisiones vitales basadas en la realización personal más que en la norma social.

Confianza: menos vertical, más relacional

La confianza social o comunitaria también ha cambiado. Los datos de la European Social Survey] muestran que la confianza interpersonal –la creencia de que “la mayoría de la gente es digna de confianza”– ha mostrado una tendencia a aumentar en España desde principios de los años 2000.

En cambio, la confianza institucional ha seguido un patrón opuesto. Informes como Societal Change and Trust in Institutions, de Eurofound, documentan un descenso marcado en la confianza en partidos políticos, parlamento y justicia en los países del sur de Europa, incluida España, especialmente a raíz de la crisis económica de 2008.

Este cambio indica una transformación psicológica en las fuentes de seguridad.

En 1975 predominaban las estructuras verticales –la Iglesia, la empresa, la autoridad familiar– como referencia. Hoy, la confianza se apoya más en vínculos horizontales: amistades, redes sociales cercanas y comunidades elegidas.

Por último, según datos de la Plataforma del Voluntariado de España, que recopila estudios periódicos sobre la participación ciudadana, el porcentaje de la población española que realiza voluntariado ha crecido claramente en la última década: en 2018 ya se señalaba un aumento anual del 6,5 % respecto al año anterior.

Aunque no hay una serie continua que abarque desde 1975 con exactitud, todos los indicadores coinciden en que la cultura del voluntariado se ha normalizado y ampliado sustancialmente, lo que sugiere que el este tipo de compromiso es hoy mucho mayor que hace medio siglo.

La familia: del mandato al acuerdo

El modelo familiar se ha transformado profundamente. En 1975, la edad media para tener el primer hijo era 25 años; hoy es 32,6. Las familias numerosas eran frecuentes; hoy predominan hogares de 1-2 hijos o sin hijos. Los roles estaban fuertemente diferenciados por género, y sin embargo hoy existe una mayor corresponsabilidad y simetría en las tareas.

Psicológicamente, esto implica una transición desde familias organizadas por mandato (“lo que toca”) hacia familias organizadas por acuerdo (“qué queremos”). Los miembros negocian más, reparten responsabilidades con mayor flexibilidad y construyen proyectos vitales más personales.

Esta investigación sobre valores familiares muestra que la importancia atribuida a “seguir las tradiciones familiares” ha ido disminuyendo, mientras que la idea de “desarrollarse como persona dentro y fuera de la familia” ha ganado fuerza.

Bienestar emocional: del “aguantar” al “cuidarse”

La salud mental es uno de los ámbitos donde la transformación psicológica es más evidente. En los años setenta, hablar de ansiedad, depresión o estrés era casi impensable; la norma social era “aguantar” y no verbalizar el malestar.

Hoy el panorama es muy diferente. La OCDE recoge en su Better Life Index que España se encuentra entre los países europeos con niveles de satisfacción vital relativamente altos, pero también con una de las mayores demandas crecientes de apoyo psicológico formal.

Las encuestas del CIS o los barómetros sanitarios más actualizados muestran una progresiva normalización de la salud mental: más personas dicen haber acudido a un profesional, más padres dicen hablar con sus hijos de emociones y más jóvenes reconocen abiertamente experimentar ansiedad sin asociarlo a debilidad.

Psicológicamente, esto indica un giro cultural: reconocer el malestar se entiende como un gesto de autocuidado, no de vulnerabilidad.

Identidades más complejas y flexibles

Otro cambio clave es la identidad colectiva. En 1975, estaba más fuertemente asociada a la localidad, la familia y la religión. Hoy, según el mapa cultural de Inglehart-Welzel, España figura en el grupo de países con identidades múltiples: local, autonómica, nacional y europea, pero también digital, profesional y comunitaria.

Esta pluralidad identitaria afecta a la psicología individual: aumenta la capacidad para gestionar pertenencias múltiples; incrementa la tolerancia a estilos de vida diversos y fomenta la autorreflexión sobre “quién soy” y “qué me representa”.

También implica que el “yo” social es más flexible, menos predeterminado y más negociado que hace medio siglo.

Una conclusión psicológica

En síntesis, España ha transitado en cinco décadas de una cultura basada en la obediencia, la estabilidad y los roles predefinidos a otra centrada en la autonomía, la diversidad, la flexibilidad y la autoexpresión.

Se trata de un cambio psicológico, no solo sociológico. Se observa en cómo se construye la identidad, cómo se gestiona el malestar, cómo se negocian las relaciones, cómo se participa socialmente y cómo se toman decisiones vitales.

Entender esta transformación permite comprender mejor la España actual y los desafíos que afronta una sociedad que, en apenas dos generaciones, ha cambiado su forma de sentir, pensar y vivir.

![]()

Oliver Serrano León no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Cómo hemos cambiado en los últimos 50 años – https://theconversation.com/como-hemos-cambiado-en-los-ultimos-50-anos-270128