Source: The Conversation – in French – By Daryl Janzen, Observatory Manager and Instructor, Astronomy, University of Saskatchewan

Peu d’idées dans la science moderne ont autant bouleversé notre compréhension de la réalité que l’espace-temps, cette trame entrelacée d’espace et de temps qui est au cœur de la théorie de la relativité d’Albert Einstein. L’espace-temps est souvent décrit comme le « tissu de la réalité ».

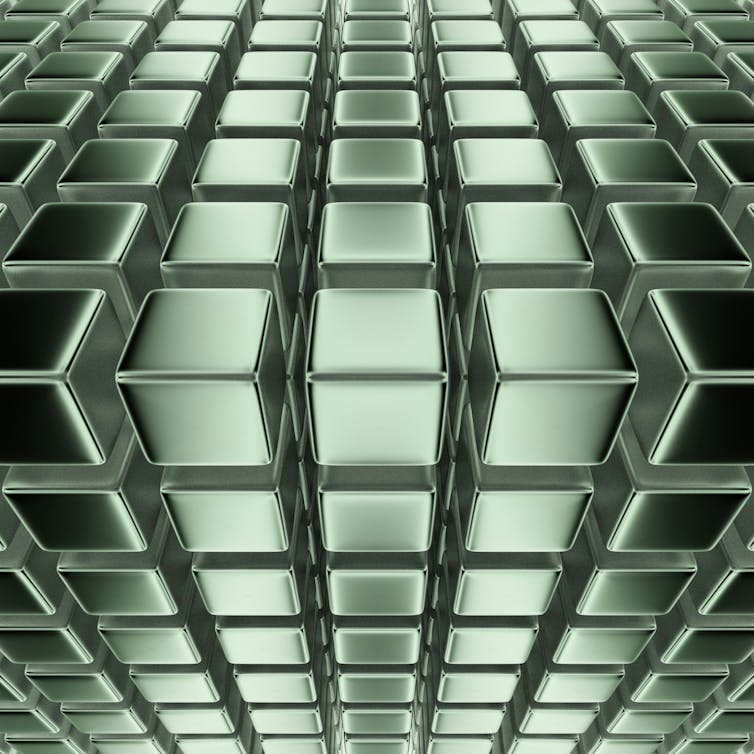

Dans certains récits, cette trame est qualifiée d’« univers-bloc » fixe et quadridimensionnel, une carte complète de tous les événements, passés, présents et futurs. Dans d’autres, il s’agit d’un champ dynamique qui se courbe et se déforme en réponse à la gravité.

Mais que signifie réellement dire que l’espace-temps existe ? De quel type de chose s’agit-il ? L’espace-temps est-il une structure, une substance ou une métaphore ?

Le cœur de la physique moderne

Ces questions ne sont pas seulement philosophiques. Elles sont au cœur de notre interprétation de la physique moderne et façonnent discrètement de multiples enjeux, de notre compréhension de la relativité générale à notre conception du voyage dans le temps, et jusqu’aux multivers et à nos origines.

Ces questions éclairent l’émergence de l’espace-temps lui-même et de nouvelles propositions radicales qui le traitent comme la mémoire de l’univers. Et pourtant, le langage que nous utilisons pour décrire l’espace-temps est souvent vague, métaphorique et profondément incohérent.

Le philosophe austro-britannique Ludwig Wittgenstein a un jour averti que les problèmes philosophiques surgissent lorsque « le langage part en vacances ». Il s’avère que la physique en est peut-être un bon exemple.

Au cours du siècle dernier, des mots usuels tels que « temps », « exister » et « intemporel » ont été réutilisés dans des contextes techniques sans que l’on examine le sens qu’ils ont dans le langage courant.

Cela a conduit à une confusion généralisée quant à la signification réelle de ces termes.

Le problème du langage

En philosophie de la physique, en particulier dans une approche connue sous le nom d’éternalisme, le mot « intemporel » est utilisé au sens littéral. L’éternalisme est l’idée que le temps ne s’écoule pas et ne passe pas, que tous les événements à travers le temps sont également réels dans une structure à quatre dimensions connue sous le nom d’« univers-bloc ».

(Rick Rothenberg/Unsplash), CC BY

Selon cette vision, toute l’histoire de l’univers est déjà écrite, de manière intemporelle, dans la structure de l’espace-temps. Dans ce contexte, « intemporel » signifie que l’univers lui-même ne perdure ni ne se déploie dans un sens réel. Il n’y a pas de devenir. Il n’y a pas de changement. Il n’y a qu’un bloc, et toute l’éternité existe de manière intemporelle à l’intérieur de celui-ci.

Mais cela conduit à un problème plus profond. Si tout ce qui se produit à travers l’éternité est également réel, et que tous les événements sont déjà là, que signifie réellement le fait que l’espace-temps existe ?

Un éléphant dans la pièce

Il existe une différence structurelle entre l’existence et l’occurrence. L’une est un mode d’être, l’autre, un mode d’arriver.

Imaginez qu’un éléphant se tienne à côté de vous. Vous diriez probablement : « Cet éléphant existe. » Vous pourriez le décrire comme un objet tridimensionnel, mais surtout, c’est un « objet tridimensionnel qui existe ».

En revanche, imaginez un éléphant purement tridimensionnel qui apparaît dans la pièce pendant un instant : un moment transversal dans la vie d’un éléphant existant, apparaissant et disparaissant comme un fantôme. Cet éléphant n’existe pas vraiment au sens ordinaire du terme. Il se produit. Il apparaît.

Un éléphant existant perdure dans le temps, et l’espace-temps catalogue chaque instant de son existence sous la forme d’une ligne mondiale en quatre dimensions – le parcours d’un objet dans l’espace et le temps tout au long de son existence. L’« éléphant qui apparaît » imaginaire n’est qu’une tranche spatiale du tube, un instant en trois dimensions.

Appliquons maintenant cette distinction à l’espace-temps lui-même. Que signifie l’existence d’un espace-temps à quatre dimensions au sens où l’éléphant existe ? L’espace-temps perdure-t-il dans le même sens ? L’espace-temps a-t-il son propre ensemble de moments « présents » ? Ou bien l’espace-temps – l’ensemble de tous les événements qui se produisent à travers l’éternité – est-il simplement quelque chose qui se produit ? L’espace-temps est-il simplement un cadre descriptif permettant de relier ces événements ?

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

L’éternalisme brouille cette distinction. Il traite toute l’éternité – c’est-à-dire tout l’espace-temps – comme une structure existante, et considère le passage du temps comme une illusion. Mais cette illusion est impossible si tout l’espace-temps se produit en un clin d’œil.

Pour retrouver l’illusion que le temps passe dans ce cadre, l’espace-temps à quatre dimensions doit exister d’une manière plus proche de l’éléphant à trois dimensions existant, dont l’existence est décrite par l’espace-temps à une dimension.

Chaque événement

Poussons cette réflexion un peu plus loin.

Si nous imaginons que chaque événement de l’histoire de l’univers « existe » dans l’univers-bloc, alors nous pourrions nous demander : quand le bloc lui-même existe-t-il ? S’il ne se déroule pas et ne change pas, existe-t-il hors du temps ? Si tel est le cas, alors nous ajoutons une autre dimension temporelle à quelque chose qui est censé être intemporel au sens littéral.

Pour donner un sens à cela, nous pourrions construire un cadre à cinq dimensions, en utilisant trois dimensions spatiales et deux dimensions temporelles. Le deuxième axe temporel nous permettrait de dire que l’espace-temps à quatre dimensions existe exactement de la même manière que nous considérons généralement qu’un éléphant dans une pièce existe dans les trois dimensions spatiales qui nous entourent, les événements que nous classons comme espace-temps à quatre dimensions.

À ce stade, nous sortons du cadre de la physique établie, qui décrit l’espace-temps à travers quatre dimensions seulement. Mais cela révèle un problème profond : nous n’avons aucun moyen cohérent de parler de ce que signifie l’existence de l’espace-temps sans réintroduire accidentellement le temps à travers une dimension supplémentaire qui ne fait pas partie de la physique.

C’est comme essayer de décrire une chanson qui existe à un moment donné, sans être jouée, entendue ou dévoilée.

De la physique à la fiction

Cette confusion façonne notre conception du temps dans la fiction et la science populaire.

Dans le film de James Cameron de 1984, The Terminator, tous les événements sont considérés comme fixes. Le voyage dans le temps est possible, mais la chronologie ne peut être modifiée. Tout existe déjà dans un état fixe et intemporel.

Dans le quatrième film de la franchise Avengers, Avengers : Endgame (2019), le voyage dans le temps permet aux personnages de modifier les événements passés et de remodeler la ligne temporelle, suggérant un univers en bloc qui existe et change à la fois.

Ce changement ne peut se produire que si la ligne temporelle à quatre dimensions existe de la même manière que notre monde à trois dimensions.

Mais indépendamment de la possibilité d’un tel changement, les deux scénarios supposent que le passé et l’avenir sont là et prêts à être parcourus. Cependant, aucun des deux ne s’intéresse à la nature de l’existence que cela implique, ni à la manière dont l’espace-temps diffère d’une carte des événements.

Comprendre la réalité

Lorsque les physiciens affirment que l’espace-temps « existe », ils travaillent souvent dans un cadre qui a discrètement brouillé la frontière entre existence et occurrence. Il en résulte un modèle métaphysique qui, au mieux, manque de clarté et, au pire, obscurcit la nature même de la réalité.

Rien de tout cela ne remet en cause la théorie mathématique de la relativité ou la science empirique qui la confirme. Les équations d’Einstein fonctionnent toujours. Mais la manière dont nous interprétons ces équations est importante, en particulier lorsqu’elle influence la façon dont nous parlons de la réalité et dont nous abordons les problèmes plus profonds de la physique.

Ces compréhensions incluent des tentatives de réconciliation de la relativité générale avec la théorie quantique – un défi exploré à la fois dans la philosophie et les débats scientifiques populaires.

Définir l’espace-temps est plus qu’un débat technique : il s’agit de déterminer dans quel type de monde nous pensons vivre.

![]()

Daryl Janzen ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Qu’est-ce que l’espace-temps, exactement ? – https://theconversation.com/quest-ce-que-lespace-temps-exactement-264101