Source: The Conversation – in French – By Michel Ferrary, Professeur de Management à l’Université de Genève, Chercheur-affilié, SKEMA Business School

L’élection de Donald Trump met à mal le « business model » de l’Université d’Harvard. Cette université domine le classement de Shanghai grâce à son excellence scientifique, une fondation gérant 53,2 milliards de dollars et un réseau de 420 000 diplômés. À partir de la « théorie des capitaux » de Bourdieu, une étude cherche à comprendre comment la plus prestigieuse université domine son champ scientifique.

Le classement de Shanghai mesure l’excellence scientifique des universités dans le monde. Sur les dix premières, huit sont états-uniennes ; l’université d’Harvard trône à son sommet depuis 2003. Comment expliquer la domination de cette organisation privée à but non lucratif dans un champ universitaire réputé très concurrentiel ?

Avec Rachel Bocquet et Gaëlle Cotterlaz-Rannard, à partir de la « théorie des capitaux » de Pierre Bourdieu, nous décodons le modèle économique, ou business model, des universités de recherche états-uniennes. L’enjeu est de comprendre comment la plus prestigieuse et la plus puissante d’entre elles domine son champ scientifique.

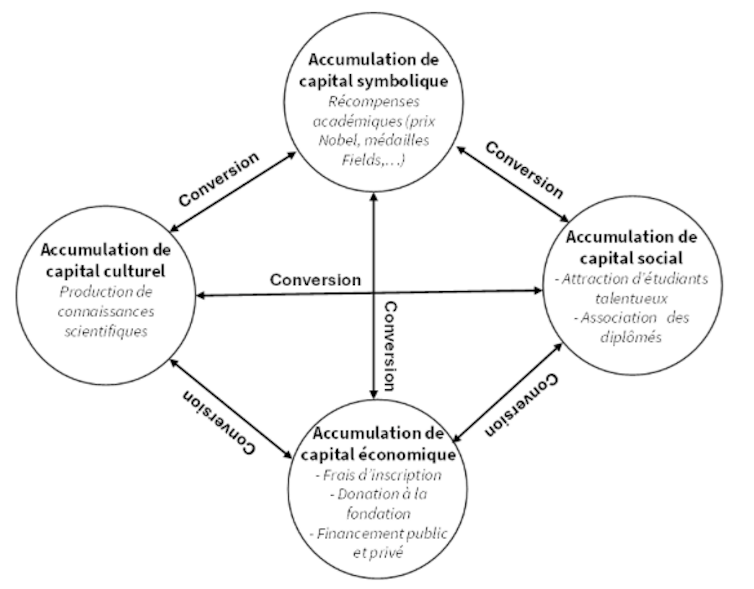

L’excellence scientifique d’Harvard, symboliquement reconnue par le classement de Shanghai, résulte de l’accumulation et de la conversion de capital économique, social, culturel et symbolique. La dimension systémique qui fonde la robustesse du business model le rend difficilement reproductible. Il est lié à cette capacité d’accumuler simultanément les quatre formes de capitaux et de les interconvertir.

Près de 204 560 publications au cours des cinq dernières années

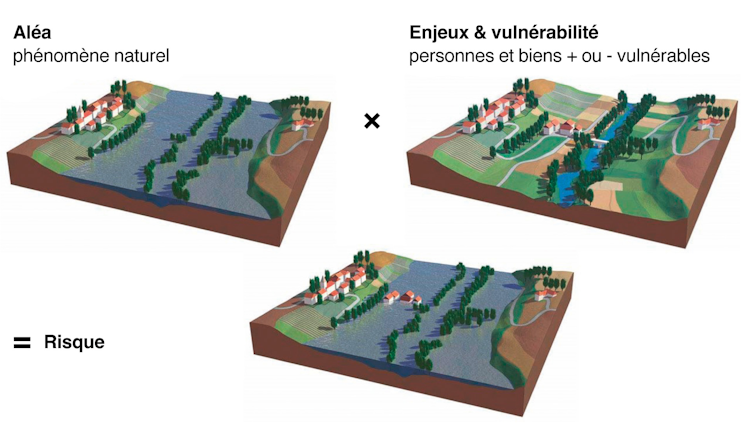

La théorie de Bourdieu articule quatre formes de capitaux : le capital économique, le capital culturel, le capital social et le capital symbolique. Le dernier étant la reconnaissance sociétale de la possession des trois autres. Chaque forme de capital contribue à l’accumulation des autres formes de capital par un processus d’inter-conversion ; le capital culturel est converti en capital économique, social ou symbolique et inversement.

Harvard est une université de recherche. Ses 2 445 professeurs et 3 048 chercheurs affiliés ont pour mission première de produire des connaissances scientifiques – capital culturel. Sur les cinq dernières années, la plateforme Web of Science recense pour Harvard 204 560 publications, dont 16 873 dans des revues à comité de lecture, ce qui en fait l’université qui produit le plus de connaissances scientifiques. Ses chercheurs sont les plus cités par la communauté scientifique.

Ce capital culturel est converti en capital économique par l’obtention de financement : 6,5 milliards de dollars en 2024. La faculté de médecine est l’une des universités états-uniennes qui obtient le plus de financement de l’État fédéral (National Institut of Health).

Fondation de 53,2 milliards de dollars

Ce capital culturel fait l’objet d’une reconnaissance sociétale par l’attribution à ses chercheurs de récompenses prestigieuses : prix Nobel, médaille Fields, prix Turing, prix Pulitzer, etc. Cette reconnaissance correspond à une conversion du capital culturel en capital symbolique, ce qui renforce le prestige de l’institution.

Fourni par l’auteur

Ce capital symbolique contribue par sa conversion à l’accumulation des autres formes de capitaux, notamment en capital économique en favorisant les donations à la fondation de l’université par des individus ou des entreprises.

En 2024, l’endownment (capital économique) issu de donations représente 53,2 milliards de dollars, soit le plus important fond de dotation au monde pour une université. En 2024, la rentabilité des investissements de la fondation est de 9,6 %. Ces revenus permettent de verser 2,4 milliards de dollars à l’université, soit 40 % de son budget, pour financer des projets de recherche.

Sélection des meilleurs étudiants

Le capital symbolique est également converti en capital économique en justifiant des frais d’inscription importants. En 2025, une inscription au bachelor d’Harvard coûte 61 670 dollars par an, soit une des institutions les plus chères des États-Unis. Les frais d’inscription au programme MBA sont de 81 500 de dollars par an et ceux de la Harvard Law School sont de 82 560 dollars. Certaines grandes fortunes peuvent faire des donations à Harvard pour faciliter l’admission de leur progéniture.

À lire aussi :

Harvard face à l’administration Trump : une lecture éthique d’un combat pour la liberté académique

Le prestige académique attire d’excellents étudiants et contribue à l’accumulation de capital social. Pour être admis dans son bachelor, Harvard exige le plus haut score SAT des universités états-uniennes (1500-1580). Son taux d’admission des candidats de 3 % est le plus faible du pays.

Lorsqu’ils sont diplômés, ces étudiants irriguent la société dans ses sphères scientifique – Roy Glauber, George Minot –, politique – huit présidents des États-Unis sont diplômés d’Harvard –, économique pour créer ou diriger de grandes entreprises – Microsoft, JP Morgan, IBM, Morgan Stanley, Amazon, Fidelity Investments, Boeing, etc. –, littéraire – William S. Burroughs, T. S. Eliot – et artistique – Robert Altman, Natalie Portman.

Harvard Alumni Association

Tous ces diplômés, notamment en adhérant à la Harvard Alumni Association, correspondent à une accumulation de capital social qui représente un réseau de 420 000 personnes. L’université mobilise ce réseau pour des levées de fonds, des participations à ses instances de gouvernance ou des évènements.

L’homme d’affaires Kenneth Griffin illustre ce mécanisme. En 1989, Il est diplômé d’Harvard en économie. Il fonde Citadel LLC, un des hedge funds les plus réputés des États-Unis et, accessoirement, devient la 34e fortune mondiale. Il a donné 450 millionsde dollars à son alma mater (université) : 300 millions à la faculté des arts et des sciences et 150 millions à Harvard College. Son objectif est de financer la recherche et de subventionner des étudiants issus de milieux défavorisés. La célébrité de Kenneth Griffin dans les milieux financiers incite des étudiants à venir à Harvard et, à terme, entretenir le processus d’accumulation et de conversion lorsqu’ils travailleront dans la finance.

L’université instaure une compétition symbolique entre ses diplômés sur les montants donnés à la fondation. Les plus importants donateurs sont reconnus par le prestige de voir leur nom attribué à un bâtiment du campus, voir à une faculté. En 2015, John Paulson, diplômé de la Harvard Business School et fondateur d’un des hedge funds les plus importants des États-Unis, a donné 400 millions de dollars à la faculté d’ingénierie et des sciences appliquées qui est devenu la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences.

Face à Trump, la vulnérabilité du « business model »

L’élection du président Trump ouvre une période d’hostilité avec Harvard en menaçant son modèle économique.

La première raison est fiscale. Les donations à la fondation de l’université offrent des avantages fiscaux importants aux donateurs en matière de déductions. La fondation est exonérée sur les bénéfices réalisés par nombre de ses investissements. Une révocation de ces deux avantages par l’administration des États-Unis réduirait les montants disponibles pour financer la recherche et la production de capital culturel.

La seconde est liée aux financements fédéraux de la recherche. En 2024, Harvard a reçu 686 millions de dollars de l’État fédéral. Leur suppression limiterait la capacité de l’université à développer des connaissances scientifiques.

La troisième résulte des poursuites pour discrimination menées par l’administration Trump, qui peut nuire à la réputation de l’université et détourner d’Harvard certains donateurs, chercheurs ou étudiants. Kenneth Griffin et Leonard Blavatnik, deux importants donateurs, ont décidé de suspendre leurs dons en raison des accusations d’antisémitisme portées contre Harvard. En 2024, les dons ont diminué de 193 millions dollars, notamment en raison de ces accusations.

La suppression pour Harvard de la possibilité d’attribuer des certificats d’éligibilité, ou DS 2019, aux étudiants étrangers, notamment aux doctorants et post-doctorants, limiterait le nombre d’individus contribuant à la recherche. En 2025, l’Université d’Harvard compte 10 158 étrangers, dont 250 professeurs et 6 793 étudiants, soit 27,2 % de l’ensemble des étudiants.

À lire aussi :

Moins d’étudiants étrangers aux États-Unis : une baisse qui coûte cher aux universités

![]()

Michel Ferrary ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Les secrets de la domination de l’Université Harvard au classement de Shanghai – https://theconversation.com/les-secrets-de-la-domination-de-luniversite-harvard-au-classement-de-shanghai-264516