Source: The Conversation – USA (2) – By Tracy Roof, Associate Professor of Political Science, University of Richmond

Spencer Platt/Getty Images

The legislative package that President Donald Trump signed into law on July 4, 2025, has several provisions that will shrink the safety net, including the Supplemental Nutrition Assistance Program, long known as food stamps. SNAP spending will decline by an estimated US$186 billion through 2034 as a result of several changes Congress made to the program that today helps roughly 42 million people buy groceries – an almost 20% reduction.

In my research on the history of food stamps, I’ve found that the program was meant to be widely available to most low-income people. The SNAP changes break that tradition in two ways.

The Congressional Budget Office estimates that about 3 million people are likely to be dropped from the program and lose their benefits. This decline will occur in part because more people will face time limits if they don’t meet work requirements. Even those who meet the requirements may lose benefits because of difficulty submitting the necessary documents.

And because states will soon have to take on more of the costs of the program, which totaled over $100 billion in 2024, they may eventually further restrict who gets help due to their own budgetary constraints.

Summing up SNAP’s origins

Inspired by the plight of unemployed coal miners whom John F. Kennedy met in Appalachia when he campaigned for the presidency in 1960, the early food stamps program was not limited to single parents with children, older people and people with disabilities, like many other safety net programs were at the time. It was supposed to help low-income people afford more and better food, regardless of their circumstances.

In response to national attention in the late 1960s to widespread hunger and malnutrition in other areas of the country, such as among tenant farmers in the rural South, a limited food stamps program was expanded. It reached every part of the country by 1974.

From the start, the states administered the program and covered some of its administrative costs and the federal government paid for the benefits in full. This arrangement encouraged states to enroll everyone who needed help without fearing the budgetary consequences.

Who could qualify and how much help they could get were set by uniform national standards, so that even the residents of the poorest states would be able to afford a budget-conscious but nutritionally adequate diet.

The federal government’s responsibility for the cost of benefits also allowed spending to automatically grow during economic downturns, when more people need assistance. These federal dollars helped families, retailers and local economies weather tough times.

The changes to the SNAP program included in the legislative package that Congress approved by narrow margins and Trump signed into law, however, will make it harder for the program to serve its original goals.

Restricting benefits

Since the early 1970s, most so-called able-bodied adults who were not caring for a child or an adult with disabilities had to meet a work requirement to get food stamps. Welfare reform legislation in 1996 made that requirement stricter for such adults between the ages of 18 and 50 by imposing a three-month time limit if they didn’t log 20 hours or more of employment or another approved activity, such as verified volunteering.

Budget legislation passed in 2023 expanded this rule to adults up to age 54. The 2025 law will further expand the time limit to adults up to age 64 and parents of children age 14 or over.

States can currently get permission from the federal government to waive work requirements in areas with insufficient jobs or unemployment above the national average. This flexibility to waive work requirements will now be significantly limited and available only where at least 1 in 10 workers are unemployed.

Concerned senators secured an exemption from the work requirements for most Native Americans and Native Alaskans, who are more likely to live in areas with limited job opportunities.

A 2023 budget deal exempted veterans, the homeless and young adults exiting the foster care system from work requirements because they can experience special challenges getting jobs. The 2025 law does not exempt them.

The new changes to SNAP policies will also deny benefits to many immigrants with authorization to be in the U.S., such as people granted political asylum or official refugee status. Immigrants without authorization to reside in the U.S. will continue to be ineligible for SNAP benefits.

Tracking ‘error rates’

Critics of food stamps have long argued that states lack incentives to carefully administer the program because the federal government is on the hook for the cost of benefits.

In the 1970s, as the number of Americans on the food stamp rolls soared, the U.S. Department of Agriculture, which oversees the program, developed a system for assessing if states were accurately determining whether applicants were eligible for benefits and how much they could get.

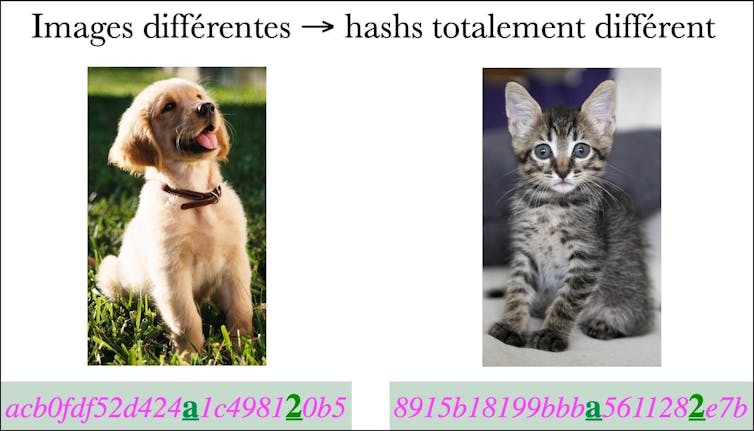

A state’s “payment error rate” estimates the share of benefits paid out that were more or less than an applicant was actually eligible for. The error rate was not then and is not today a measure of fraud. Typically, it just indicates the share of families who get a higher – or lower – amount of benefits than they are eligible for because of mistakes or confusion on the part of the applicant or the case worker who handles the application.

Congress tried to penalize states with error rates over 5% in the 1980s but ultimately suspended the effort under state pressure. After years of political wrangling, the USDA started to consistently enforce financial penalties on states with high error rates in the mid-1990s.

States responded by increasing their red tape. For example, they asked applicants to submit more documentation and made them go through more bureaucratic hoops, like having more frequent in-person interviews, to get – and continue receiving – SNAP benefits.

These demands hit low-wage workers hardest because their applications were more prone to mistakes. Low-income workers often don’t have consistent work hours and their pay can vary from week to week and month to month. The number of families getting benefits fell steeply.

The USDA tried to reverse this decline by offering states options to simplify the process for applying for and continuing to get SNAP benefits over the course of the presidencies of Bill Clinton, George W. Bush and Barack Obama. Enrollment grew steadily.

Penalizing high rates

Since 2008, states with error rates over 6% have had to develop a detailed plan to lower them.

Despite this requirement, the national average error rate jumped from 7.4% before the pandemic, to a record high of 11.7% in 2023. Rates rose as states struggled with a surge of people applying for benefits, a shortage of staff in state welfare agencies and procedural changes.

Republican leaders in Congress have responded to that increase by calling for more accountability.

Making states pay more

The big legislative package will increase states’ expenses in two ways.

It will reduce the federal government’s responsibility for half of the cost of administering the program to 25% beginning in the 2027 fiscal year.

And some states will have to pay a share of benefit costs for the first time in the program’s history, depending on their payment error rates. Beginning in the 2028 fiscal year, states with an error rate between 6-8% would be responsible for 5% of the cost of benefits. Those with an error rate between 8-10% would have to pay 10%, and states with an error rate over 10% would have to pay 15%. The federal government would continue to pay all benefits in states with error rates below 6%.

Republicans argue the changes will give states more “skin in the game” and ensure better administration of the program.

While the national payment error rate fell from 11.68% in the 2023 fiscal year to 10.93% a year later, 42 states still had rates in excess of 6% in 2024. Twenty states plus the District of Columbia had rates of 10% or higher.

At nearly 25%, Alaska has the highest payment error rate in the country. But Alaska won’t be in trouble right away. To ease passage in the Senate, where the vote of Sen. Lisa Murkowski, an Alaska Republican, was in doubt, a provision was added to the bill allowing several states with the highest error rates to avoid cost sharing for up to two years after it begins.

Democrats argue this may encourage states to actually increase their error rates in the short term.

The effect of the new law on the amount of help an eligible household gets is expected to be limited.

About 600,000 individuals and families will lose an average of $100 a month in benefits because of a change in the way utility costs are treated. The law also prevents future administrations from increasing benefits beyond the cost of living, as the Biden Administration did.

States cannot cut benefits below the national standards set in federal law.

But the shift of costs to financially strapped states will force them to make tough choices. They will either have to cut back spending on other programs, increase taxes, discourage people from getting SNAP benefits or drop the program altogether.

The changes will, in the end, make it even harder for Americans who can’t afford the bare necessities to get enough nutritious food to feed their families.

![]()

Tracy Roof does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. ‘Big’ legislative package shifts more of SNAP’s costs to states, saving federal dollars but causing fewer Americans to get help paying for food – https://theconversation.com/big-legislative-package-shifts-more-of-snaps-costs-to-states-saving-federal-dollars-but-causing-fewer-americans-to-get-help-paying-for-food-260166