Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carmen Martín Cuadrado, Profesora e investigadora del departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura, Universidad Complutense de Madrid

¿Cuántas veces en la actualidad los titulares subordinan la identidad de una mujer a la de un hombre?: la expareja de Piqué, la mujer de Nadal, la esposa de Pedro Sánchez… ¿Por qué se esconden los nombres femeninos aun siendo sus contribuciones, al menos, equivalentes a los de su pareja?

Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery

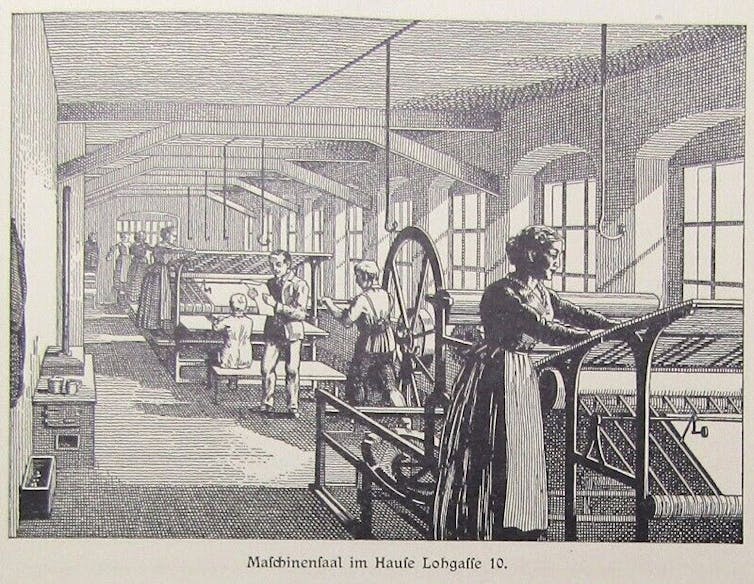

A lo largo del tiempo, la sociedad patriarcal ha seguido esta tónica y las mujeres han quedado silenciadas y relegadas al hogar y la educación de los hijos, excluidas mayoritariamente de los círculos del conocimiento.

La historia de la imprenta, por ejemplo, siempre se ha escrito sobre nombres masculinos (Gutenberg, Aldo Manucio, Christophe Plantin, etc.). Sin embargo, en las sombras de los talleres también trabajaban mujeres, mujeres que no solo encuadernaban, corregían o ayudaban, sino que firmaban, dirigían y publicaban libros.

Viudas e hijas al mando

En el ámbito de la lingüística, las mujeres se encargaron de imprimir, entre otras obras, repertorios de gran valor para entender la historia, la producción y el contexto de los textos que se han ocupado de la descripción del español.

En una época en la que la educación femenina era un privilegio, muchas de ellas accedieron al oficio por herencia: al morir sus maridos –impresores reconocidos– tuvieron que asumir el control de los talleres.

Así, sus nombres comenzaron a aparecer en los colofones de los libros. A veces lo hacían precedidos de una expresión reveladora: “viuda de” –viuda de Escribano, viuda de Roca, viuda de Joaquín Ibarra, etc–. Otras veces la herencia era filial –hija de Ibarra, hijas de J. Colomar, hijas de J.F.Gens, etc.–. Y, en muy pocas ocasiones, firmaban con su nombre completo –doña Rosa Sanz, María de Quiñones, Juana Millán, entre otras–. Detrás de esta aparente subordinación se escondía un conocimiento profundo acerca del tipo de prensa, el proceso de impresión, las negociaciones con autores y libreros, la tipología textual editada, etc.

Los best-sellers lingüísticos de la época

En el siglo XVI, por ejemplo, impresoras como Antonia Ramírez, Isabel Ana Sebastiá y la viuda de Bernardo Noguès decidieron llevar a la imprenta la obra de Antonio de Nebrija, el máximo representante del humanismo lingüístico español.

Tanto su obra gramatical para enseñar latín (las Introductiones latinae) como sus repertorios léxicos (el Diccionario latino-español, 1492, y el Vocabulario español-latín, ¿1495?) se publicaron una y otra vez en España, Europa, América y Asia. Se convirtieron entonces en el manual oficial de las universidades españolas, el referente para la descripción gramatical de las lenguas autóctonas de Asia y América y el modelo lexicográfico para los diccionarios posteriores, respectivamente.

Las obras de Nebrija se tradujeron, actualizaron, modificaron y versionaron abundantemente. Y en esta tarea estuvieron implicadas las mujeres impresoras, demostrando que estaban actualizadas y que apostaban por aumentar y engrandecer sus talleres tipográficos.

Internet Archive

En el siglo XVII, pero en suelo americano, Paula de Benavides heredó el taller de su marido. Allí se hizo cargo de la primera impresión del Arte mexicano de Diego de Galdo Guzmán (1642), del Arte de la lengua maya de Gabriel de San Buenaventura (1684) y también de una nueva edición del Vocabulario manual de las lenguas castellana y mexicana de Pedro de Arenas (1683).

Estos textos fueron redactados en el Nuevo Mundo y ejemplifican lo que se conoce como lingüística misionera. En ellos, los misioneros describían las lenguas indígenas para aprenderlas con el objetivo de llevar la palabra de Dios a los habitantes de esas nuevas tierras en su propio idioma. Aunque muchos fueron manuscritos, otros salieron de imprentas dirigidas por mujeres.

Grandes gramáticas europeas

En la misma época, pero en territorio peninsular, diversas causas modificaron considerablemente el objetivo de los textos lingüísticos. Entre ellas podemos encontrar la apertura de España a Europa, el crecimiento del comercio y el afianzamiento de las relaciones mercantiles, los matrimonios entre miembros de las monarquías de diferentes países y el auge de las universidades europeas. Así, los textos pasaron de ser un instrumento de acercamiento a una lengua muerta a reflejar las necesidades sociales, económicas y políticas de una sociedad que había cambiado.

En este nuevo contexto europeo se enmarca la publicación de numerosos textos lexicográficos y gramaticales en las más importantes ciudades europeas que nos permiten conocer la historia de la lingüística en este periodo. Al frente de algunos de los talleres que lanzaron estas obras se encontraban mujeres como la viuda de Marc Orry, quien en 1616 publicó la segunda edición del Tesoro de las dos lenguas francesa y española de César Oudin, uno de los diccionarios hispanofranceses más importantes del XVII.

Con la llegada de los Borbones se unificó la legislación en torno al libro y se crearon compañías de impresores y libreros. En estas nuevas circunstancias, las impresoras siguieron haciéndose cargo de los talleres familiares. También se responsabilizaron de la publicación de gramáticas de diferente tipología, textos sobre lenguas no europeas, diccionarios, producción académica y otras obras importantes para la historia del español.

Libro ‘J. C. F. Pickenhahn & Sohn Buchdruckerei’.

Las grandes imprentas

Sin duda alguna, uno de los talleres más importantes del siglo XVIII en España fue el de Francisco del Hierro, su viuda y sus herederos. De sus prensas salió, por ejemplo, el Diccionario de autoridades de la Academia Española (1726-1739), el primer lexicón de la Academia.

La otra gran imprenta del siglo la regentó hasta su muerte Joaquín Ibarra. Después, su viuda Manuela Contera fue la responsable de la publicación del Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana de Esteban Terreros y Pando (1786, 1787, 1888), el gran diccionario monolingüe no académico del siglo XVIII. También estuvo detrás del Arte de escribir por reglas y con muestras según la doctrina (1798, 1802) y la Ortología y diálogos de caligrafía (1804) de Torcuato Torío de la Riva. Estas obras se convirtieron, por su sencillez y originalidad, en manuales de referencia para las escuelas de primera enseñanza desde comienzos del siglo XIX.

Durante el siglo XIX, las editoriales se dieron cuenta de que los textos lingüísticos daban beneficios económicos. Por ello, las mujeres se esforzaron en publicar obras “rentables”.

Internet Archive

Destacaron en aquel momento las contribuciones de la imprenta de la viuda de Hernando (heredera de una de las imprentas y librerías más importantes del XIX), encargada de numerosas ediciones de la Gramática y la Ortografía la Real Academia Española. También sobresalieron los papeles de doña Rosa Sanz, quien imprimió Nueva gramática latina, escrita con sencillez filosófica (1821 y 1825), y la viuda de Ramón Joaquín Domínguez, a cargo de varios diccionarios generales y de especialidad entre 1849 y 1857.

Estas son solo algunas de las 172 impresoras que hemos identificado en nuestra investigación. Su labor y su esfuerzo demuestran que la imprenta no era solo un oficio manual, sino un acto intelectual, pues eran muy conscientes de las obras que querían publicar y de las razones que las llevaban a hacerlo. Mientras el mundo dudaba de la capacidad femenina para pensar o crear, ellas imprimían tratados gramaticales, diccionarios, manuales escolares, diálogos y ortografías, y lo hacían con conocimiento y valentía.

Recuperarlas hoy no es solo un acto de justicia; es una forma de comprender que la cultura, la educación, la lingüística y la palabra escrita también se sostuvieron sobre manos femeninas.

¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.

![]()

Formo parte del proyecto de I+D+i “Biblioteca Virtual de la Filología Española. Fase V: renovación y actualizaciones. Nuevos recursos y aplicaciones. PID2024-155270NB-I00”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación, 10.13039/501100011033, Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Formo parte del proyecto de I+D+i “Biblioteca Virtual de la Filología Española. Fase V: renovación y actualizaciones. Nuevos recursos y aplicaciones. PID2024-155270NB-I00”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación, 10.13039/501100011033, Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

– ref. ¿La ‘viuda de’ y nada más? La ‘viuda de’ y mucho más: la labor de las impresoras de obras lingüísticas – https://theconversation.com/la-viuda-de-y-nada-mas-la-viuda-de-y-mucho-mas-la-labor-de-las-impresoras-de-obras-linguisticas-270029