Source: The Conversation – USA – By Stephanie A. (Sam) Martin, Frank and Bethine Church Endowed Chair of Public Affairs, Boise State University

The question the First Amendment keeps asking, across wars and panics and moral crusades, is whether a democracy can tolerate the possibility of persuasion.

There’s a certain school of thought that says no. Persuasion is too perilous.

I call this way of thinking “swallow-a-fly logic.” I’m referring, of course, to the popular children’s song where a woman ingests a fly and then keeps devouring bigger animals to fix it, until she dies from eating a horse.

It leads to the “old lady who swallowed a fly” theory of obedience: If we let someone with a message we don’t like speak out, people might be persuaded. If people become persuaded, they might stop supporting the war, the president, the government, itself. If support evaporates, enlistment drops or compliance weakens as the state loses leverage. If enlistment drops, the government might fall. And if there is no government, then who cares about the First Amendment?

By this way of thinking, free speech is dangerous because the public is too influence-able, and influence is too unpredictable, and security is too precious.

The constitutional tradition of free speech, when it is working at its best, says yes anyway, go ahead and speak. The alternative is a politics in which the state survives by making dissenters illegitimate as citizens.

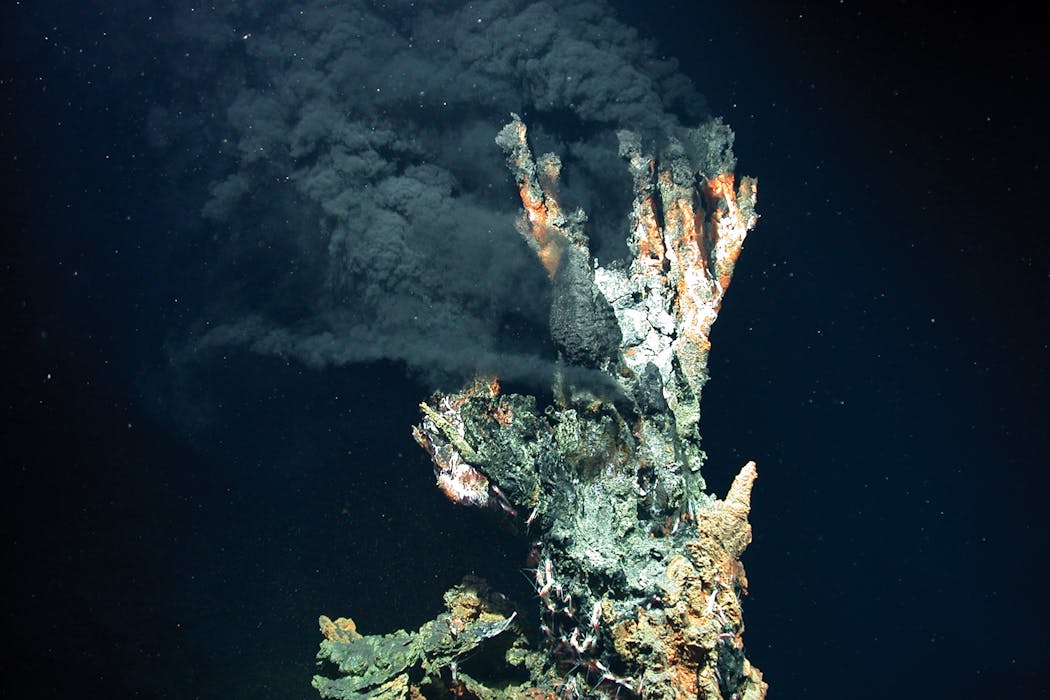

That’s what happened to Renée Good when she was shot and killed by ICE in Minneapolis on Jan. 7, 2026. Her resistance had made her menacing.

Stephen Maturen/Getty Images

Dissent as a virus

I’m a professor of public service and vice chair of the National Communication Association’s Communication and Law Division. My research examines how news institutions shape civic life and how freedom of expression is both a fundamental human right and a fundamental part of democracy.

In modern First Amendment doctrine, the government usually cannot punish speech unless it crosses narrow lines like incitement.

But when national security is invoked, the rules for speech appear to change. Dissent is treated less as persuasion to be debated and more like a virus to be contained before it harms public morale. That containment logic, either overt or covert, has repeatedly reappeared whenever protest has become politically inconvenient and unpalatable to those in power. It’s the kind of thinking that led to Jimmy Kimmel’s suspension from “Jimmy Kimmel Live!” after poking fun at President Donald Trump.

A terror memo. A protest. A killing.

National Security Presidential Memorandum 7, issued by the Trump administration in September 2025, relies on logic from the lady and the fly. It frames “domestic terrorism” and “organized political violence” as national security crises. It tells federal agencies to work together to investigate and stop suspected threats, a framework that enlarges the set of things the state can plausibly treat as suspect, including the freedoms of association and belief.

The language in the memorandum affirms legitimate counterterrorism work while leaving room to treat political dissent as out of bounds. But the First Amendment protects protest speech.

Still, if the language of the Trump memo is somewhat abstract, Minneapolis has provided a brutally concrete example.

When an ICE agent shot and killed Good, a 37-year-old U.S. citizen, federal officials characterized the encounter as an act of self-defense by an agent afraid of being run down by Good in her car.

Local authorities have disputed that framing.

The incident was captured on video that widely circulated and intensified public scrutiny. According to Good’s wife, the couple were protesters who confronted heavily armed agents determined to scare them away. No one tried to run anyone over, she said.

Amid this controversy, the story took a sharp turn. Homeland Security Secretary Kristi Noem said Good appeared to have been committing “an act of domestic terrorism.” Trump called Good “very violent” and “very radical.”

Reports claim that Department of Justice leadership pushed federal prosecutors to investigate Good’s widow, even as the department declined to open a civil rights probe into the shooting itself.

At least six federal prosecutors in the Minneapolis U.S. attorney’s office resigned in response.

Turning victims into suspects

The state has two choices when a death occurs that’s politically dangerous to the government.

It can investigate the killing with transparency and center the victim’s rights alongside public accountability as organizing principles. Or it can treat the killing as an opportunity to put the victim on trial in the court of public legitimacy.

The second choice avoids holding government accountable, shifts conversation toward the target’s supposed behavior and character, and expands the blame to include the people who loved and stood with the dead.

When this happens, the government does not have to win in court. It only has to keep the stigma circulating by asserting that a particular speaker undermines respect for elected officials. Indeed, that’s one of the reasons Trump offered for Good’s shooting by the ICE officer: “At a very minimum, that woman was very, very disrespectful to law enforcement,” he told reporters.

The United States has been here before. Around EG: During? World War I, the U.S. Supreme Court issued several free speech decisions in cases mostly remembered as disputes over protest and draft resistance. But their underlying engine was the swallow-a-fly theory. Opposing the war might ruin the nation, so political dissidents had to be stopped, and the court affirmed the government’s right to silence strident speakers.

The Cold War era sharpened the same approach but made it about identity. The Smith Act, passed in 1940, curbed speech that advocated the violent overthrow of the government. In practice, Smith Act cases treated any type of communist sympathy as illegal, presumptively falling outside democratic tolerance.

The government did not have to prove a threat was real and required response. Instead, it had to show that certain ideas were too dangerous to be part of open conversation.

Finally, in Brandenburg v. Ohio from 1969, the Supreme Court went in the opposite direction, affirming free speech rights even for those advocating vile ideas.

The justices overturned the conviction of a Ku Klux Klan leader and held that the government cannot punish advocacy just because it is extreme, hateful or possibly perilous. Only speech “directed at inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or produce such action” may be quelched, the court wrote. The danger has to be real, and it has to be happening right now. Otherwise, citizens are free to say what they will.

New ways to chill speech

So, if the Supreme Court has settled the issue, why does it feel alive again now?

Contemporary crackdowns rarely present themselves as crackdowns. They present themselves as “coordination,” “threat assessment,” “financial disruption,” “extremism prevention” and, increasingly, as necessary defenses against “domestic terrorism.”

The Trump administration’s September 2025 national security memorandum is exactly the kind of framework that makes these routes attractive, because it invites the state to treat political conflict not as disagreement but as a security threat – something to be managed by the tools and instincts of national security.

Seen in this light, the resignations of federal government attorneys in Minneapolis are not just a bureaucratic drama. They are a window into the government’s underlying theory of the case. Investigate victims and their associates instead of scrutinizing the state’s use of force. Frame the victim’s death as the inevitable consequence of being their type. As Trump said of Good: She was a “professional agitator.”

Minneapolis is not just a tragedy. It is a test of whether the country still backs the central promise of modern free speech doctrine. Government may not suppress speech and association simply because it fears what the public might come to believe.

![]()

Stephanie A. (Sam) Martin does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. A government can choose to investigate the killing of a protester − or choose to blame the victim and pin it all on ‘domestic terrorism’ – https://theconversation.com/a-government-can-choose-to-investigate-the-killing-of-a-protester-or-choose-to-blame-the-victim-and-pin-it-all-on-domestic-terrorism-273434