Source: The Conversation – in French – By Karim Boumédiene, Professeur de biochimie et biologie moléculaire, ingénierie tissulaire, Université de Caen Normandie

Certaines pathologies induisent une perte de tissus comme du cartilage. Il y a donc un réel besoin de greffons. Et si la solution était de cultiver ce cartilage en laboratoire, à partir des propres cellules du patient (et en se servant de pommes) ?

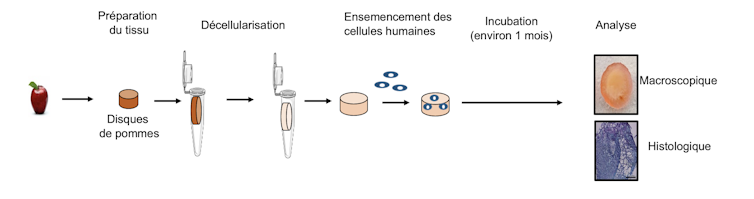

Le laboratoire Bioconnect de l’Université de Caen Normandie, que je dirige avec le Pr Catherine Baugé, vient de publier un article dans la revue de référence Journal of Biological Engineering. Dans cette étude, nous avons utilisé des pommes décellularisées comme biomatériau, combinées avec des cellules souches humaines pour reconstruire du cartilage in vitro (c’est-à-dire dans des boîtes de culture).

Cette approche de confection de tissus fait partie d’une discipline appelée l’ingénierie tissulaire. Elle vise à reconstruire des tissus humains en laboratoire dans le but de les utiliser comme des greffons pour combler des pertes tissulaires.

Cela consiste à implanter des cellules du patient dans des biomatériaux et à incuber l’ensemble dans des conditions adéquates pour former les tissus désirés, tels que l’os, le muscle ou le cartilage par exemple.

De nombreuses pathologies ou traumatismes induisent une altération ou perte des tissus nécessitant une reconstruction. Cela concerne des maladies dégénératives, dans lesquelles les tissus finissent par disparaître (arthrose pour la cartilage, ostéoporose pour l’os par exemple). Il y a donc un besoin important de greffons. Cependant, obtenir des tissus sains implantables est un véritable challenge pour les chirurgiens, devant la rareté ou la compatibilité des donneurs.

Afin de s’en affranchir, l’ingénierie tissulaire se révèle être une stratégie efficace. De plus, lorsque c’est possible, les propres cellules du patient sont ensemencées sur le biomatériau pour reconstruire le tissu endommagé, ce qui évite les risques de rejet immunologique.

La pomme est un excellent échafaudage

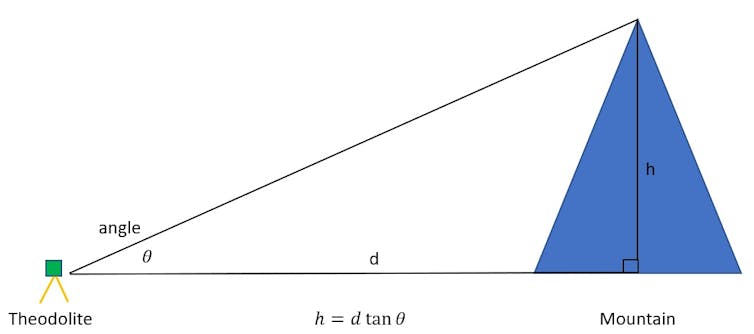

Si les chercheurs sont capables de multiplier facilement des cellules en laboratoire dans des boîtes de culture, elles ne s’organisent pas spontanément pour former des tissus et il est nécessaire de les combiner à des biomatériaux. Ces derniers sont utilisés pour jouer le rôle de support et d’échafaudage aux cellules, afin de leur permettre de former un tissu sous forme de volume et, ainsi, faciliter la reconstruction tissulaire.

Il est notamment possible d’utiliser directement des tissus ou organes humains après les avoir « décellularisés », c’est-à-dire débarrassés de leurs cellules. La structure résultante peut alors être ensemencée avec d’autres cellules, généralement saines. Cette stratégie a cependant une limite importante puisqu’il faut disposer de suffisamment de tissus au départ. Depuis une dizaine d’années, des tissus végétaux décellularisés peuvent servir de support pour la reconstruction.

Fourni par l’auteur

Plusieurs approches ont déjà été réalisées dans notre laboratoire ainsi que d’autres, avec plusieurs types de biomatériaux, mais ici, c’est une première mondiale de reconstruction de cartilage avec un support végétal.

L’idée a émergé il y a quelques années, à la suite de la parution d’un article scientifique d’une équipe canadienne qui a montré que la pomme décellularisée était compatible avec la culture de cellules de mammifères. Aussitôt, nous avons pensé à l’appliquer pour construire du cartilage dont nous sommes spécialistes. Il y a plusieurs avantages à l’utilisation de tels supports issus du règne végétal : disponibilité quasi illimitée, prix très faible, biocompatibilité déjà validée in vivo, possibilité de sculpter le matériau à volonté pour épouser la forme du tissu désiré.

De multiples idées d’applications

Il s’agit là d’un premier pas dans l’utilisation des tissus provenant des plantes pour la reconstruction de tissus humains, même si cela doit être validé par des expériences supplémentaires, d’abord précliniques sur l’animal puis cliniques sur l’humain, pour évaluer le comportement de ces tissus sur le long terme et le bénéfice pour les patients. Les applications pourraient être nombreuses : réparation du cartilage articulaire (après microtraumatismes ou arthrose), reconstruction du cartilage nasal (après un traumatisme, un cancer), ou même auriculaire.

Ainsi, notre étude représente une ouverture importante dans le domaine de l’ingénierie tissulaire pour confectionner des greffons pour la chirurgie reconstructrice, mais également pour limiter le recours aux animaux d’expérimentation. En effet, les tissus ainsi construits en laboratoire peuvent aussi avantageusement être employés pour modéliser plus efficacement les maladies in vitro et tester des traitements dans des modèles dits « organoïdes », permettant ainsi de réduire voire de remplacer les tests in vivo et, par là même, diminuer le recours à l’utilisation de l’expérimentation animale.

Enfin, compte tenu de la très grande diversité dans le règne végétal, il reste aussi à explorer cet énorme potentiel pour notamment déterminer quelle plante (ou quelle partie de plante) pourrait convenir le mieux à la reconstruction de tel ou tel tissu. D’autres végétaux sont d’ores et déjà en cours d’investigation, comme le céleri par exemple.

![]()

Karim Boumédiene a reçu des financements de la Fondation des gueules cassées, de la Région Normandie et de l’Université de Caen Normandie.

– ref. Fabriquer du cartilage humain… à partir de pommes – https://theconversation.com/fabriquer-du-cartilage-humain-a-partir-de-pommes-267914