Source: The Conversation – USA (3) – By Fred D. Ledley, Director, Center for Integration of Science and Industry, Bentley University

As a young medical student in 1975, I walked into a basement lab at the National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, to interview for a summer job.

It turned out to be the start of a lifelong affiliation – first as a trainee, then as a grantee running a university laboratory and finally, now, as a researcher of economics and public policy studying the agency’s impact on health care and on the national economy.

On that initial visit 50 years ago, I got my first direct experience with the NIH’s mission: to tap the enormous potential of basic science to improve human health and medical care. And over the long arc of my career, I watched the agency enact this mission in ways that brought enormous value to the country. NIH funding trained a legion of biomedical scientists, produced countless therapies that underpin much of modern medicine and catalyzed the launch of the biotechnology industry.

But widespread federal grant terminations and disruptions to federal funding in 2025 have left scientists who depend on NIH support reeling. And a 40% cut to the NIH budget for 2026 proposed by the White House threatens the agency’s future.

The origins and growth of the NIH

The NIH was founded through the Ransdell Act of 1930, which converted the former Hygienic Laboratory of the Marine Hospital Services into the seeds of a new government institution. That laboratory had been established in 1887 to develop public health measures, diagnostics and vaccines for controlling diseases prevalent in the U.S. at the time, such as cholera, yellow fever, smallpox, plague and diphtheria. With the act’s passage, the Hygienic Laboratory was reimagined as the National Institute of Health.

National Institutes of Health

Sen. Joseph Ransdell of Louisiana envisioned the NIH as an agency with a broader mandate for translating scientific advances to improve human health. In arguing in 1929 for the creation of the new institute, he read into the Congressional Record an editorial from The New York Times that highlighted rapid advances in chemistry, physiology and physics.

The editorial lamented that “never in the whole history of the world had efforts to improve health conditions been behind the advance in other sciences.” Pointing to millions of Americans suffering from sickness leading to economic losses “into billions,” it argued for the need for a medical sciences institute coordinating “a national effort to prevent diseases that are or may be preventable.”

In 1945, a report called Science – The Endless Frontier, by Vannevar Bush, highlighted the government’s central role in supporting science that harnessed nuclear energy, implemented radar and developed penicillin – all important elements of the United States’ success in World War II. Bush argued that these wartime successes presented a model for growing the American economy, preventing and curing disease and projecting American power.

The NIH became central to this model. Its budget increased substantially during and just after World War II, with postwar adoption of Bush’s plan, and again after 1957 when the nation redoubled its commitment to science following Russia’s launch of Sputnik and the start of the space race. The National Cancer Act of 1971, which established the separate National Cancer Institute, reaffirmed the nation’s commitment to government-funded research. This new institute’s funding provided much of the seed capital for the emergence of biotechnology.

In the 1980s, the Stevenson-Wydler and Bayh-Dole acts created a clear pathway for developing commercial products from federally funded research that would provide public benefits and economic stimulus. These federal laws made it a requirement to pursue patenting and licensing of NIH-funded research to industry.

How one project’s evolution reflects the NIH’s mission

Today, the NIH represents the backbone of efforts to improve health and health care, supporting each step in the process from preliminary discovery to clinical advance. These steps correspond to the stages of an individual scientist’s path.

National Institutes of Health

I experienced this progression in my own career. After establishing my first independent laboratory with a grant for early-stage researchers, then called a First Independent Research Support and Transition grant, a Research Project grant, widely known as an R01, funded my lab’s work identifying genes that cause inherited metabolic diseases in newborns. RO1 grants are the main mechanism that academic biomedical scientists in the U.S. rely on to support innovative research.

Later, an NIH Program Project grant enabled us to investigate how the genes we had identified could be used to treat children. A General Clinical Research Center grant supported the hospital facilities necessary for clinical research and paid for patient care. Other grants supported our medical students and fellows as they embarked on their own careers as well as applications of our research to areas such as child health, reproductive biology and gastroenterology.

As our research on gene therapy progressed, NIH Small Business grants contributed to our founding a company that raised US$200 million in investments and partnerships and created hundreds of new jobs in Houston. Grants to small businesses continue to play a crucial role in helping universities commercialize discoveries.

Is the NIH effective?

For the past decade, I have led a research center focused on characterizing the process of developing new drugs. Our work, which is not funded by the NIH, shows that an established foundation of basic research on the biology underlying health and disease is necessary for successful drug development – and that most of this research is performed in public institutions.

We have found that NIH funding supported basic or applied research related to about 99% of newly approved medicines, clinical trials for 62% of these drugs and patents governing about 10% of these products.

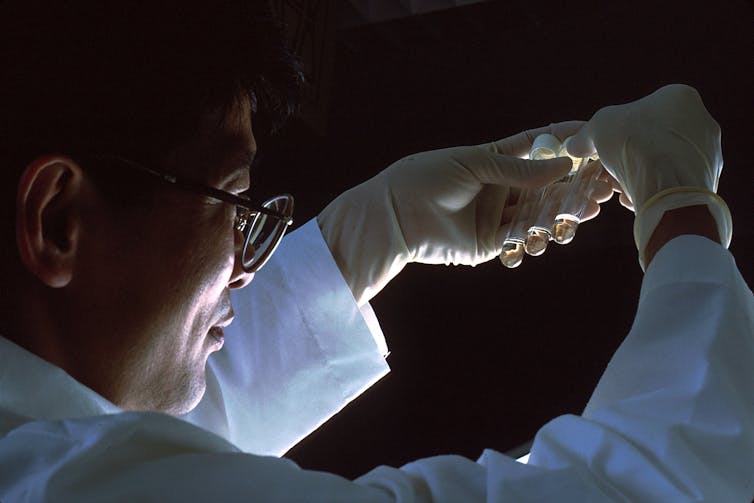

John Crawford, National Cancer Institute, National Institutes of Health

Studies also show that this NIH funding saves industry almost $3 billion per drug in development costs. Over the past decade, there has been $800 billion in new investment in biotechnology. The U.S. biopharmaceutical industry directly supports more than 1 million jobs.

Medicines enabled by NIH funding have been crucial for increasing life expectancy and health – dramatically decreasing deaths due to heart disease and stroke, improving cancer outcomes, controlling HIV infection, improving the management of immunological diseases and easing the burden of psychiatric conditions.

The Trump administration is currently questioning the role of science in maintaining the nation’s health, economy and global posture. Yet the NIH stands as a testimony to the vision articulated by its early architects.

At its heart is the conviction that science is good for society, that persistent investment in basic research is essential to technological advances that serve the public interest, and that our nation’s health and economy benefit from developments in biology.

![]()

Fred D. Ledley’s research has been supported by grants to Bentley University from the Institute for New Economic Thinking, National Pharmaceutical Council, West Health, and the National Biomedical Research Foundation.

– ref. How the NIH became the backbone of American medical research and a major driver of innovation and economic growth – https://theconversation.com/how-the-nih-became-the-backbone-of-american-medical-research-and-a-major-driver-of-innovation-and-economic-growth-257403