Source: The Conversation – (in Spanish) – By Sergio Fuentes Antón, Profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Salamanca

En el subsuelo húmedo de los bosques y en la materia en descomposición, existe un organismo que, pese a no tener cerebro ni sistema nervioso, actúa con lógica y meticulosidad.

Se llama Physarum polycephalum y es una especie de hongo capaz de resolver laberintos, diseñar y seguir rutas óptimas. Sus logros, a veces, superan a trabajos hechos por ingenieros, urbanistas y programadores de software.

¿Cómo es posible que algo aparentemente tan simple tenga una capacidad tan compleja? ¿Cómo puede este “hongo ingeniero” inspirar nuevas formas de computación o diseño urbano?

Un cerebro sin cerebro

Physarum polycephalum actualmente está incluido en el Reino Protista, donde se categorizan los hongos mucilaginosos o Myxomiycetos.

Vive en ambientes húmedos y sombreados, alimentándose de bacterias y materia orgánica en descomposición. Su apariencia amarillenta y su textura viscosa lo hacen poco atractivo a simple vista, pero su comportamiento es asombroso.

No es de extrañar que comúnmente se le llame blob, en alusión a la película de terror de los años 1950, The Blob.

La biología de Physarum ha captado la atención de neurocientíficos, ingenieros y filósofos, ya que cuestiona la idea de que la inteligencia requiere de neuronas.

A pesar de carecer de sistema nervioso, es capaz de recordar rutas, evitar obstáculos previamente recorridos y adaptar sus movimientos según las condiciones del entorno.

Esto es posible gracias a un sistema de movimiento interno. Su protoplasma –material interior de la célula– es capaz de oscilar con vaivenes de aproximadamente dos minutos entre la ida y la vuelta, generando patrones de movimiento coordinados.

Cómo resuelve laberintos

En el año 2000, investigadores japoneses realizaron experimentos donde colocaron a Physarum en un laberinto con comida al inicio y al final. En apenas unas horas, el organismo había encontrado la ruta que lo resolvía con el mínimo recorrido posible.

Otro experimento llevado a cabo en la Universidad de Toulouse, puso al hongo en contacto con sustancias amargas como la cafeína y la quinina. Los investigadores observaron que, al cabo de pocos días, el hongo evitaba e ignoraba dichas sustancias con las que se iba encontrando y conocía como frecuentes.

El experimento de Tokio

Con todas estas funciones “inteligentes” y complejas derivadas de Physarum, no es de extrañar que su sorprendente comportamiento haya sido estudiado para tratar de mejorar la sociedad humana.

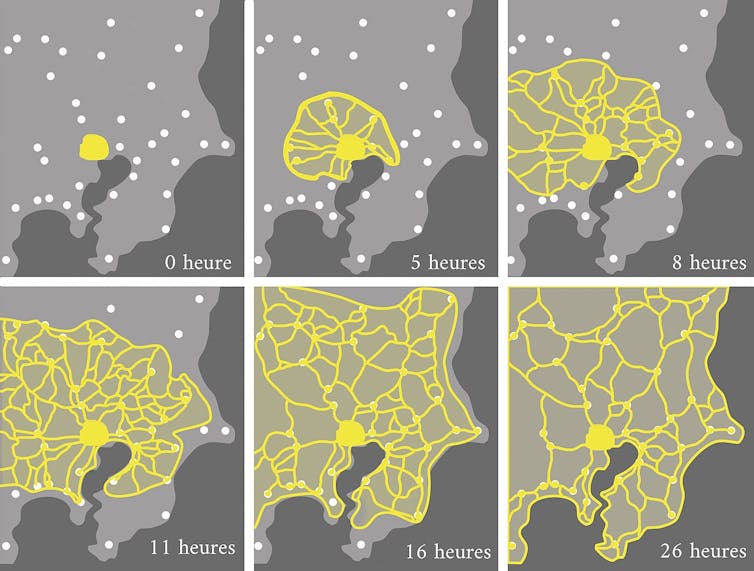

En 2010, otros investigadores japoneses llevaron a cabo un experimento tan simple como brillante. Prepararon un gel con la forma del mapa de la región de Tokio y colocaron copos de avena (a modo de alimento) en las posiciones correspondientes a las principales estaciones del metro. Luego introdujeron Physarum polycephalum en el centro del mapa y lo dejaron actuar.

En cuestión de horas, el hongo comenzó a extenderse, conectando los puntos de alimento mediante redes de tubos. Lo sorprendente fue que, al cabo de unos días, la red creada por el hongo coincidía en gran parte con la red real del metro de Tokio.

Pero había una diferencia: era más eficiente. El organismo había eliminado algunas conexiones redundantes y estableció rutas más cortas o económicas.

Wikimedia Commons., CC BY

El estudio demostró que Physarum utiliza principios similares a los del diseño humano: coste mínimo, cobertura máxima y adaptación al entorno. Todo ello sin cálculos, sin planos y sin ordenadores. La naturaleza estaba poniendo en práctica la optimización urbana.

Biocomputación y robótica blanda

También se han llevado a cabo experimentos simulando autopistas americanas y británicas. En España, se han hecho simulaciones parecidas con la red de carreteras de Madrid.

Tras todos estos casos de estudio, Physarum se ha convertido en un organismo modelo para la investigación en otros campos.

En biocomputación, se estudia cómo este moho puede resolver problemas complejos como encontrar rutas mínimas entre nodos o adaptarse dinámicamente a cambios en el entorno. Todo esto sin necesidad de procesadores ni software: su cuerpo es el sistema de cálculo.

Así, se explora su uso en robótica blanda y sistemas bio-cibernéticos, donde la lógica de movimiento pulsátil y adaptable podría aplicarse al diseño de robots que se autorregulan o reparan e, incluso, prótesis, polímeros y recubrimientos bioeléctricos.

El hongo ingeniero está empezando a tomar protagonismo en nuestra sociedad actual, permitiendo al ser humano adquirir estructuras más eficientes y comprender procesos que, de otra manera, tardaríamos años en desarrollar por nosotros mismos.

Interrogantes filosóficos

En términos filosóficos, Physarum está ayudando a redefinir lo que entendemos por inteligencia y decisión: no como procesos conscientes, sino como respuestas emergentes a la información del entorno.

Blob es una prueba viviente de que la inteligencia no siempre necesita neuronas, ni circuitos, ni algoritmos artificiales. Su cuerpo blando, sin órganos ni estructura aparente, ha demostrado ser capaz de resolver problemas complejos que nosotros resolvemos con planos, cálculos y simulaciones.

En un momento en que la humanidad busca inspiración para diseñar sistemas más sostenibles, adaptativos y eficientes, quizás no tengamos que mirar hacia Marte o Silicon Valley. Muy posiblemente, la solución esté oculta bajo nuestros pies, desplazándose con calma, pero con claridad y objetivo.

![]()

Sergio Fuentes Antón no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. El tenaz “hongo ingeniero” que superó el intelecto humano – https://theconversation.com/el-tenaz-hongo-ingeniero-que-supero-el-intelecto-humano-272600