Source: The Conversation – in French – By Laurent Bibard, Professeur en management, titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité, ESSEC

Face aux crises climatiques, économiques et sociales qui s’enchaînent et obscurcissent notre horizon, il convient d’éviter les réponses toutes faites et de réapprendre à problématiser le monde pour identifier les véritables défis.

C’est dans cet esprit que, dans Par-delà le brouillard… il n’y a pas de crise, le philosophe Laurent Bibard dialogue avec Thibault Lieurade, journaliste spécialisé en économie et en management, afin d’éclairer treize grands enjeux contemporains, du travail à l’intelligence artificielle, en passant par l’éthique et la sexualité. Dans le chapitre consacré à l’éducation, ils s’arrêtent sur l’importance de l’expérience concrète, le goût de l’effort et la pression de la compétition. Extraits.

Lorsque l’on voit la remise en cause de la science, l’essor des dogmatismes religieux, la loi du plus fort que cherche à imposer Vladimir Poutine au mépris du droit international, ou encore le fait que Donald Trump nomme au ministère de l’éducation l’ancienne patronne de la fédération de catch, on peut se poser la question : faut-il désormais privilégier la musculation aux études ? Avons-nous changé d’époque ?

En raison de notre mémoire biologique très pauvre, l’éducation restera toujours indispensable aux humains que nous sommes. Les enfants humains dépendent de leurs parents pendant des décennies, ce qui n’est absolument pas le cas des animaux. Cela signifie que la relation de dépendance verticale, classique, descendante est absolument constitutive de notre humanité. Pourtant, notre destin est bien de devenir des adultes, des personnes libres, responsables, capables de prendre des décisions, d’affronter l’incertitude avec les autres, et ce, d’égal à égal.

Cette relation parents-enfants qui nous conditionne cependant irréductiblement à l’origine pourrait s’appliquer de manière symbolique au domaine de la gestion, ou au monde politique. En effet, nous sommes faits d’une tension toujours présente au long de nos vies entre ces deux pôles contradictoires, ce qui explique les difficultés et les dérives possibles. N’oublions pas que l’origine du mot enfant, en latin, est infans, autrement dit celui qui n’a pas la parole, celui qui ne sait pas parler. À l’inverse, l’adulte, c’est quelqu’un qui sait prendre la parole, qui peut prendre la parole, qui ose prendre la parole. Lorsque la parole est libre, elle ouvre et signe un monde libre, où l’on parle, en dehors du seul règne de la force. Cela est inséparable de la notion de responsabilité, laquelle s’apprend et implique donc un besoin essentiel d’éducation. La responsabilité, c’est la capacité de répondre, et il n’y a pas de réponse sans question.

L’instruction fondamentale, c’est donc le langage. La deuxième chose que le parent se doit de laisser faire aux enfants pour qu’ils grandissent, ce sont des expériences. Bien sûr, il interdit les expériences qui seraient radicalement dangereuses, mais il permet le plus d’expériences possible au travers desquelles, même s’il échoue, l’enfant s’essaye, s’éprouve et, par là, grandit. Le parent tyrannique, volontairement ou maladroitement, en voulant surprotéger l’enfant, va l’empêcher de grandir, faute de le laisser faire ses expériences. Ainsi, le parent symbolique, tyrannique, le despote ou le tyran qui gouverne un pays par la force va empêcher la population de grandir, c’est-à-dire de prendre la parole au sens fort du terme, d’avoir « droit de cité ».

L’extrême inverse, c’est une politique de l’enfant qui se croit d’emblée adulte sans avoir besoin d’éducation. Les réseaux sociaux et Internet favorisent cela. Comme une information gigantesque est disponible, comme tout le contenu du monde est accessible par téléphone, par tablette, par ordinateur, émerge ce sentiment qu’il n’y a plus besoin d’éducation, de parents réels ou symboliques pour grandir. C’est dramatique, car ce qui manque dans ce cas-là, ce n’est pas le contenu informationnel, mais l’apprentissage du sens critique, le développement des capacités de réflexion, de prise de distance, de recul, d’interrogation.

Néanmoins, dans un monde où l’intelligence artificielle (IA) écrit, traduit, calcule ou encore dessine de manière parfois plus pertinente et, dans tous les cas, plus rapidement que l’humain, à quoi servent encore les écoles primaire et secondaire, les enseignements de langues (tout du moins à l’écrit) ou de maths ?

Effectivement, ces outils sont très pratiques. Mais ce qui est très pratique peut avoir pour conséquence de nous faire perdre toutes sortes de compétences parce que leur utilisation nous rend paresseux. Pour prendre un exemple : entre autres, j’enseigne beaucoup en formation continue, auprès de personnes très alertes qui ont des postes à hautes responsabilités dans des programmes appelés Executive MBA. Cela signifie que les participants ont des fonctions de cadres, déjà de très haut niveau, et qu’ils vont devenir directeurs à des niveaux encore plus importants. Je leur demande dans certains cours un rendu écrit sur la base du cours. Ils ont maintenant tendance à le faire de plus en plus rédiger par un logiciel et, en conséquence, ils ne s’investissent pas dans le texte et dans la réflexion, ou très peu. Ils perdent donc l’occasion d’approfondir qualitativement l’intensité réflexive dont ils sont pourtant capables. Quand on perd cela, c’est son âme que l’on perd.

Mais dans un monde où il faut aller vite, où il faut être productif, compétitif, n’est-on pas dès lors contraint de sacrifier son âme pour survivre, ne serait-ce qu’économiquement ?

C’est là un problème vieux comme le monde. L’auteur qui l’a le plus explicitement posé, c’est Machiavel. Il dit à peu près ceci : « On veut la paix, peut-être, mais si les autres innovent, en particulier dans le domaine des armes, on ne peut pas ne pas tout faire pour dépasser ceux qui veulent nous agresser en innovant. » On se trouve dans l’obligation, du fait de la concurrence, de jouer le jeu. Nous devrions malgré tout sans cesse nous poser la question de savoir à quoi ça sert, vers où cela nous mène. Nous sommes ainsi dans un gâchis gigantesque à cause du problème de la compétition. La compétition, c’est toujours du court-termisme auquel on est bien obligé de souscrire parce qu’on a besoin de préserver nos existences. Mais si nous ne faisons que cela, le monde court à sa perte. Et nous le savons bien.

À lire aussi :

La société du concours : entre admis et recalés, quelques points d’écart, mais des conséquences pour toute une vie

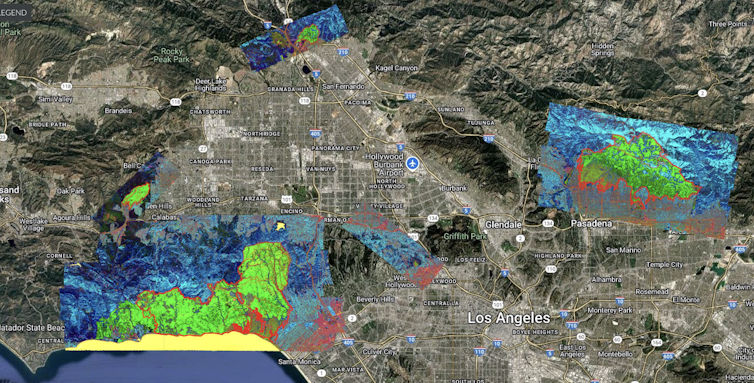

Nous sommes actuellement dans un contexte où la nouvelle présidence américaine rejette complètement la question du climat en aggravant de manière dramatique la compétition au travers des énergies fossiles et de tout ce qu’il faut tenter de quitter. À long terme, de telles positions nous conduisent effectivement à notre perte. La même réflexion s’impose sur l’IA : le volume de matières premières qu’utilisent les machines pour fonctionner, ou encore les « petites mains » des plates-formes, posent des questions environnementales et sociales considérables que la fascination pour l’IA masque.

Quand nous considérons ces questions, cela nous oblige, de nouveau, à prendre du recul. Mon point n’est pas de dire qu’il ne faut pas le faire, mais qu’il faut se demander constamment à quoi sert ce que l’on fait et jusqu’où le faire. Donc, arbitrer pour le meilleur.

L’essor de l’IA permet aussi, pour un certain nombre de tâches, de réduire considérablement l’effort. En quoi faut-il veiller à ce point, à savoir ne pas perdre un certain goût de l’effort ? Comment transmettre désormais aux plus jeunes ce goût de l’effort ? Faut-il davantage insister sur le plaisir de faire ?

C’est capital. J’en reviens au court-termisme : on est dans un monde qui donne l’illusion de pouvoir avoir tout, tout le temps et tout de suite, et que c’est bien ainsi. Les plus jeunes peuvent ainsi croire que l’on peut être adulte sans avoir besoin d’éducation, être d’emblée quelqu’un de capable. Bien évidemment, c’est faux. Être capable, cela s’apprend. C’est pénible, c’est dangereux. Comme on l’a déjà vu, le mot péril est indissociable de la notion d’expérience. On ne construit pas sa personnalité sans danger et sans aller à des choses qui ne sont pas évidentes ni spontanément agréables.

Dans la clinique taoïste, manger et penser, donc savourer et savoir, c’est la même chose. D’ailleurs, l’étymologie de savoir le dit : la saveur et le savoir, c’est la même chose. On en a déjà parlé : quand on donne à un enfant à manger quelque chose, l’enfant peut avoir une répugnance a priori. La tâche du parent est, tant que l’enfant n’a pas goûté, de lui dire qu’il ne peut pas savoir s’il aime ou s’il n’aime pas – donc de l’obliger à goûter, pour se faire vraiment une idée, comme on dit. C’est l’équivalent de l’effort. On peut caricaturer un peu – mais pas tant que cela : quand on n’a pas envie de faire d’effort pour l’alimentation, on souscrit à McDo et l’enfant est obèse à vingt ans… L’éducation du goût donne le goût de l’éducation.

![]()

Laurent Bibard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. L’éducation est-elle une faiblesse quand la loi du plus fort s’impose ? – https://theconversation.com/leducation-est-elle-une-faiblesse-quand-la-loi-du-plus-fort-simpose-272113