Source: The Conversation – Canada – By Rhea Desai, Post Doctoral Fellow, Department of Biology, McMaster University

With climate change-fuelled natural disasters becoming more frequent and devastating for communities around the world, the need for cleaner energy solutions is more urgent than ever.

When it comes to transitioning away from fossil fuels, much of the focus tends to be on solar, wind or hydroelectricity. However, small modular reactors (SMRs) are an emerging technology showing promise globally.

SMRs are a specific type of nuclear reactor that, as the name suggests, are small in energy output and modular in their manufacturing. Provinces like New Brunswick, Alberta and Saskatchewan have made progress on strategic plans to make SMRs part of their provincial climate action plans.

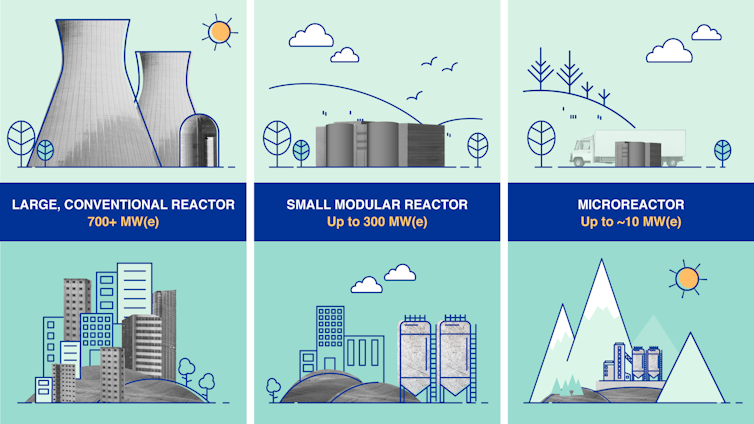

Unlike traditional nuclear reactors that generally produce more than 1,000 megawatts of electricity, SMRs are designed to produce as low as five megawatts. The modularity of such reactors allows for manufacturing off-site and installation at the desired location. This can decrease construction time, manufacturing costs and certain environmental costs associated with building on site.

This means SMRs are more feasible for many off-grid communities that lack reliable access to electricity, many of which are Indigenous. In 2023, the Canada Energy regulator said there were 178 remote Indigenous and northern communities not connected to the North American electricity grid and natural gas infrastructure.

In an effort to shift reliability from carbon-emitting resources to nuclear power, SMRs provide an exciting alternative, but implementation needs effective engagement with Indigenous communities to flourish.

(A. Vargas/IAEA)

Engaging Indigenous communities

Much of Canada’s electricity is already generated from low-carbon emission sources. However, there are still areas in northern Canada that are reliant on diesel, and therefore SMR plans are often aimed at providing electricity to these communities.

While on paper, this might sound like the perfect solution, there’s a lot to consider about SMR siting from an environmental perspective in these remote communities. These considerations include but are not limited to potential locations, source term, refuelling and waste management.

As research continues into the engineering and science behind SMR technology, meaningful community engagement with Indigenous communities is also required.

Thoughtfully considered and integrated consultations are necessary to ensure projects respect treaties, land rights and the surrounding environment. Consultation is needed to understand the needs and goals of the community for creating an energy transition plan.

In addition, incorporating traditional ecological knowledge in environmental risk assessments is vital. Ultimately, projects designed alongside Indigenous communities should strive for Indigenous sovereignty over growing infrastructure.

Why community engagement is important

Indigenous communities continue to face challenges as a result of colonization. The Truth and Reconciliation Commission’s (TRC) seventh Call to Action highlights the need to eliminate educational and employment disparity between Indigenous and non-Indigenous Canadians.

A direct way to address in terms of Canada’s nuclear landscape is to train members of those communities in technical roles related to the planning, deployment and sustained use of a nuclear facility. Specifically, training today’s Indigenous youth so they can fulfil these roles in their future careers.

The TRC’s Call to Action 92 calls on Canada’s corporate sector to engage in meaningful consultation, respectful relationship-building and equitable access to training and education opportunities that will contribute to long-term benefits from any economic development projects.

Through understanding the need for this relationship-building, there is a lot that western practices can learn from adopting Indigenous ways of knowing. Indigenous people have a long history of sustainable practices in their culture and traditions, and although western science now consider sustainable practices, it is not deeply woven into community and industrial initiatives.

As nuclear projects advance in Canada, it’s vital to respect Indigenous knowledge through weaving with western science. Projects can adopt a Two-Eyed seeing approach. This refers to viewing a problem with one eye using an Indigenous knowledge perspective and the other with a western knowledge lens. There is much to learn from understanding the philosophy behind Indigenous ways of knowing that can be applied to protect the environment.

Indigenous knowledge varies across Canada and comes with different insights, but a commonality is the teaching that all living things are interconnected and must be respected and cared for. This perspective is necessary for the future of nuclear projects to ensure the environment is sustained to support the biodiversity of regions throughout Canada.

This informed approach of protecting the environment, together with an ecosystem approach that considers the uniqueness and interconectedness of each organism, will ultimately lead to improved nuclear policies and safety.

The actions that institutions and private industry take today to build strong relationships with Indigenous communities and work towards an increasingly sustainable future will support already resilient communities so they can see growth well beyond the deployment of SMRs. A path to a cleaner future is in reach, but only if we walk beside Indigenous leaders, knowledge holders, community members and, especially, youth.

![]()

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Indigenous engagement is essential for small modular nuclear reactor projects – https://theconversation.com/indigenous-engagement-is-essential-for-small-modular-nuclear-reactor-projects-252134