Source: The Conversation – (in Spanish) – By Montserrat Jiménez Sánchez, Catedrática Geodinámica Externa, Universidad de Oviedo

Una de las cuestiones que más nos preocupa actualmente es el cambio global, inducido a escala planetaria por factores naturales y acelerado por la acción humana. Entre sus consecuencias destacan el calentamiento de la atmósfera, el retroceso de los glaciares y el ascenso del nivel del mar. Esta subida ha aumentado de 2,1 milímetros al año en 1993 a 4,5 mm/año en 2023, aunque más frecuentemente se habla de valores en torno a 3,4 mm/año.

Asimismo, se está observando una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos capaces de modificar la dinámica de los procesos erosivos –que causan la pérdida y el desgaste de la superficie del terreno– en distintas zonas costeras del mundo.

En Europa, se ha calculado que al menos el 25 % de las costas sufren procesos erosivos, especialmente durante los temporales, cuya acción es particularmente evidente en las playas. Por ejemplo, en la playa de Piles (Valencia, España), se cuantificó un retroceso de 40 metros en solo dos semanas (entre el 6 y el 20 de enero de 2020) vinculado a la tormenta Gloria.

Aunque el retroceso puede pasar más desapercibido en los acantilados que en las playas, sus consecuencias son igualmente severas para las comunidades costeras más cercanas y expuestas. De hecho, la frecuencia de los procesos de inestabilidad de ladera en los acantilados parece ir en aumento, involucrando en ocasiones grandes volúmenes de terreno y fenómenos complejos.

La lluvia y las olas desgastan los acantilados

El retroceso de los acantilados en costas rocosas resulta de la inexorable competición entre la energía erosiva del oleaje y la resistencia de las rocas. La acción del mar socava la base de los acantilados provocando diferentes mecanismos de inestabilidad, como desprendimientos y deslizamientos, entre otros. Estos son particularmente intensos en acantilados altamente fracturados o compuestos por rocas que se erosionan fácilmente.

La dinámica del proceso erosivo en costas rocosas está fuertemente influida por factores climáticos como las precipitaciones, la humedad del suelo y la altura del oleaje.

Durante períodos lluviosos, el suelo incrementa su humedad y peso, perdiendo resistencia y aumentando la probabilidad de desestabilizarse. Durante los temporales, la capacidad erosiva del oleaje se incrementa y con ella el número de inestabilidades de ladera en los acantilados.

Todos estos procesos conducen inevitablemente al avance progresivo del mar hacia la tierra ocasionando el retroceso de la línea de costa. El actual contexto de cambio climático sugiere que estos fenómenos serán cada vez más frecuentes e intensos.

Leer más:

Cambio climático: hay que alejar a la gente de algunas zonas costeras (también en España)

Ejemplos en todo el mundo

Para ilustrar el problema, existen ejemplos espectaculares de episodios actuales de dinámica intensa de retroceso de acantilados en distintas zonas del mundo.

Durante el evento de El Niño 2015-2016, el 12 % de los acantilados de un tramo de costa de 300 kilómetros del sur de California (zona de Palos Verdes) llegaron a registrar retrocesos de 10-15 metros.

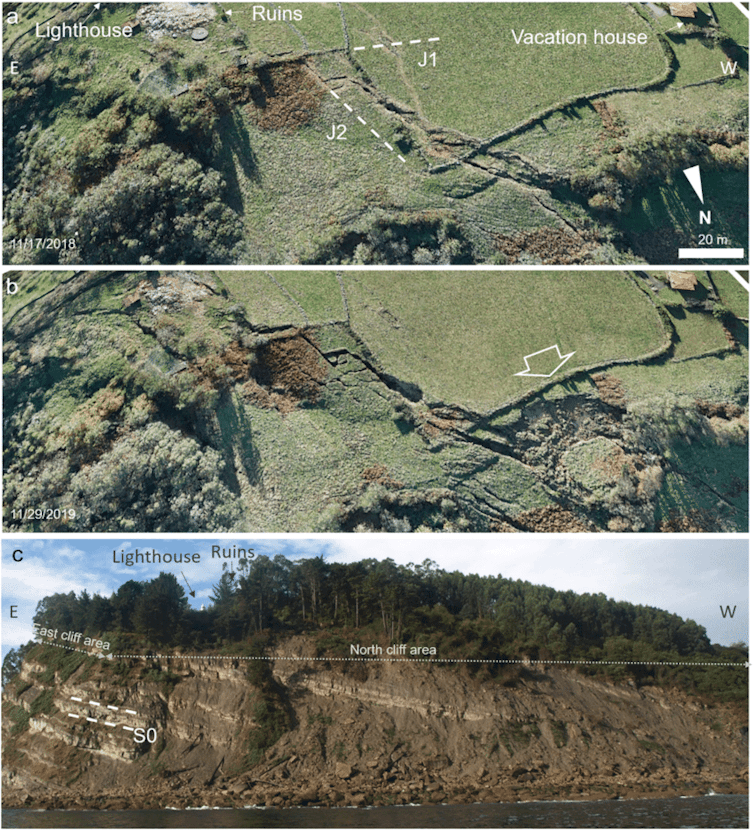

En el norte de España existe un deslizamiento (Faro de Tazones, Asturias) con un volumen estimado de más de 3 millones de metros cúbicos que se volvió muy activo entre febrero de 2018 y febrero de 2021. Son destacables los desplazamientos superiores a 14 metros en algunos puntos durante el año 2019, coincidiendo con episodios de elevadas precipitaciones (821 mm en 24 horas) y temporales con olas superiores a 9 metros.

Domínguez-Cuesta et al., 2021, CC BY

El retroceso de los acantilados se acelera

En distintos sectores costeros de Europa, se han realizado estudios que ponen de manifiesto que las tasas de retroceso actuales son superiores a las de los últimos miles de años.

Así, en la costa de Normandía se han estimado valores entre un 33 % y 57 % más bajos que los medidos actualmente (0,10-0,18 m/año). En la costa de Gran Bretaña se han registrado tasas de retroceso histórico que varían entre 2 y 25 cm/año.

Estas mismas investigaciones –basadas en la combinación de datos históricos, topográficos, geocronológicos, meteorológicos y sensores remotos– subrayan la importancia del clima en la erosión costera y sugieren que, debido al aumento del nivel del mar, la velocidad del retroceso de acantilados podría incrementarse hasta diez veces para finales del siglo XXI.

Ante esta perspectiva, las estrategias de adaptación son esenciales. Para ello, es preciso mejorar nuestra comprensión actual de la evolución de los acantilados y su relación con el cambio climático. Potenciar la investigación para incrementar el conocimiento, fomentar la educación de la ciudadanía y mejorar la ordenación del territorio son fundamentales para anticipar riesgos futuros, proteger vidas e infraestructuras, y promover una gestión costera sostenible. Así se podrá contribuir a mitigar el impacto del calentamiento global en las costas.

Este artículo es fruto de una colaboración con la Cátedra Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.

![]()

Montserrat Jiménez Sánchez codirige el Proyecto de Investigación RETROCLIFF (PID2021-122472NB-100) financiado por MCIN, AEI y FEDER, UE y dirige el Proyecto de Investigación GEOCANTABRICA (IDE/2024/000753. SEK-25-GRU-GIC-24-072) financiado por SEKUENS-Gobierno del Principado de Asturias y Fondos Europeos.

Laura Rodríguez Rodríguez participa en los proyectos de investigación RETROCLIFF (PID2021-122472NB-100) financiado por MCIN, AEI y FEDER, UE y GEOCANTABRICA (IDE/2024/000753. SEK-25-GRU-GIC-24-072) financiado por SEKUENS-Gobierno del Principado de Asturias y Fondos Europeos.

María José Domínguez Cuesta codirige el Proyecto de Investigación RETROCLIFF (PID2021-122472NB-100) financiado por MCIN, AEI y FEDER, UE y participa en el Proyecto de Investigación GEOCANTABRICA (IDE/2024/000753. SEK-25-GRU-GIC-24-072) financiado por SEKUENS-Gobierno del Principado de Asturias y Fondos Europeos.

– ref. Cambio climático y costas rocosas: el mar está ganando la batalla a los acantilados – https://theconversation.com/cambio-climatico-y-costas-rocosas-el-mar-esta-ganando-la-batalla-a-los-acantilados-261025