Source: The Conversation – Canada – By Clancy William James, Senior Lecturer (astronomy and astroparticle physics), Curtin University

Around midday on June 13 last year, my colleagues and I were scanning the skies when we thought we had discovered a strange and exciting new object in space. Using a huge radio telescope, we spotted a blindingly fast flash of radio waves that appeared to be coming from somewhere inside our galaxy.

After a year of research and analysis, we have finally pinned down the source of the signal – and it was even closer to home than we had ever expected.

A surprise in the desert

Our instrument was located at Inyarrimanha Ilgari Bundara, the CSIRO Murchison Radio-astronomy Observatory in remote Western Australia, where the sky above the red desert plains is vast and sublime.

We were using a new detector at the radio telescope known as the Australian Square Kilometre Array Pathfinder – or ASKAP – to search for rare flickering signals from distant galaxies called fast radio bursts.

We detected a burst. Surprisingly, it showed no evidence of a time delay between high and low frequencies – a phenomenon known as “dispersion”.

This meant it must have originated within a few hundred light years of Earth. In other words, it must have come from inside our galaxy – unlike other fast radio bursts which have come from billions of light years away.

A problem emerges

Fast radio bursts are the brightest radio flashes in the Universe, emitting 30 years’ worth of the Sun’s energy in less than a millisecond – and we only have hints of how they are produced.

Some theories suggest they are produced by “magnetars” – the highly magnetised cores of massive, dead stars – or arise from cosmic collisions between these dead stellar remnants. Regardless of how they occur, fast radio bursts are also a precise instrument for mapping out the so-called “missing matter” in our Universe.

When we went back over our recordings to take a closer a look at the radio burst, we had a surprise: the signal seemed to have disappeared. Two months of trial and error went by, until the problem was found.

ASKAP is composed of 36 antennas, which can be combined to act like one gigantic zoom lens six kilometres across. Just like a zoom lens on a camera, if you try to take a picture of something too close, it comes out blurry. Only by removing some of the antennas from the analysis – artificially reducing the size of our “lens” – did we finally make an image of the burst.

We weren’t excited by this – in fact, we were disappointed. No astronomical signal could be close enough to cause this blurring.

This meant it was probably just radio-frequency “interference” – an astronomer’s term for human-made signals that corrupt our data.

It’s the kind of junk data we’d normally throw away.

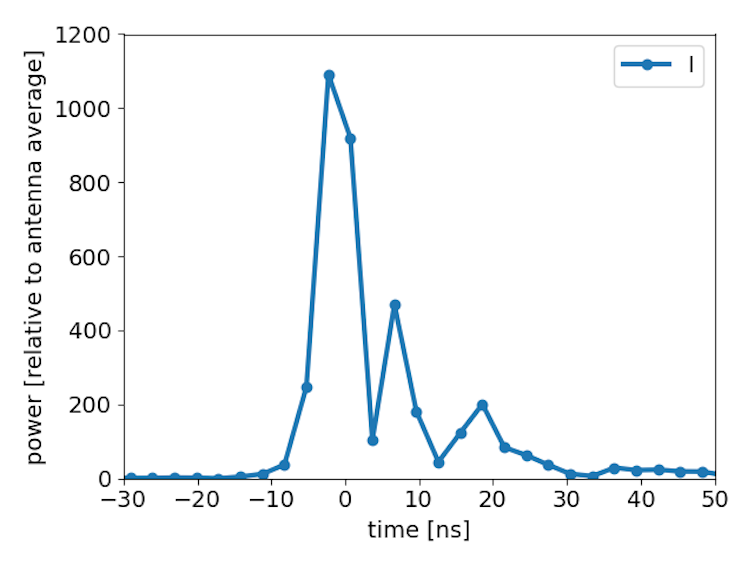

Yet the burst had us intrigued. For one thing, this burst was fast. The fastest known fast radio burst lasted about 10 millionths of a second. This burst consisted of an extremely bright pulse lasting a few billionths of a second, and two dimmer after-pulses, for a total duration of 30 nanoseconds.

So where did this amazingly short, bright burst come from?

Clancy W. James

A zombie in space?

We already knew the direction it came from, and we were able to use the blurriness in the image to estimate a distance of 4,500 km. And there was only one thing in that direction, at that distance, at that time – a derelict 60-year-old satellite called Relay 2.

Relay 2 was one of the first ever telecommunications satellites. Launched by the United States in 1964, it was operated until 1965, and its onboard systems had failed by 1967.

But how could Relay 2 have produced this burst?

Some satellites, presumed dead, have been observed to reawaken. They are known as “zombie satellites”.

But this was no zombie. No system on board Relay 2 had ever been able to produce a nanosecond burst of radio waves, even when it was alive.

We think the most likely cause was an “electrostatic discharge”. As satellites are exposed to electrically charged gases in space known as plasmas, they can become charged – just like when your feet rub on carpet. And that accumulated charge can suddenly discharge, with the resulting spark causing a flash of radio waves.

Electrostatic discharges are common, and are known to cause damage to spacecraft. Yet all known electrostatic discharges last thousands of times longer than our signal, and occur most commonly when the Earth’s magnetosphere is highly active. And our magnetosphere was unusually quiet at the time of the signal.

Another possibility is a strike by a micrometeoroid – a tiny piece of space debris – similar to that experienced by the James Webb Space Telescope in June 2022.

According to our calculations, a 22 micro-gram micrometeoroid travelling at 20km per second or more and hitting Relay 2 would have been able to produce such a strong flash of radio waves. But we estimate the chance the nanosecond burst we detected was caused by such an event to be about 1%.

Plenty more sparks in the sky

Ultimately, we can’t be certain why we saw this signal from Relay 2. What we do know, however, is how to see more of them. When looking at 13.8 millisecond timescales – the equivalent of keeping the camera shutter open for longer – this signal was washed out, and barely detectable even to a powerful radio telescope such as ASKAP.

But if we had searched at 13.8 nanoseconds, any old radio antenna would have easily seen it. It shows us that monitoring satellites for electrostatic discharges with ground-based radio antennas is possible. And with the number of satellites in orbit growing rapidly, finding new ways to monitor them is more important than ever.

But did our team eventually find new astronomical signals? You bet we did. And there are no doubt plenty more to be found.

![]()

Clancy William James receives funding from the Australian Research Council.

– ref. A strange bright burst in space baffled astronomers for more than a year. Now, they’ve solved the mystery – https://theconversation.com/a-strange-bright-burst-in-space-baffled-astronomers-for-more-than-a-year-now-theyve-solved-the-mystery-259893