Source: The Conversation – UK – By John Caro, Principal Lecturer, Film and Media, University of Portsmouth

Superman was the very first superhero. He debuted in Action Comics issue #1 which was released in June 1938. Over time, the character has been assigned multiple nicknames: “The Man of Steel”, “The Man of Tomorrow” and “The Big Blue Boy Scout”. However, in his first appearance in ravaged Depression-era America, the byline used to announce Superman’s debut was: “The Champion of the Oppressed”.

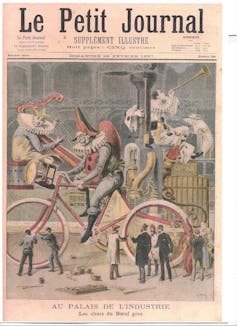

Created by the sons of Jewish immigrants, writer Jerry Siegel and artist Joe Shuster, Superman is an example of youthful male wish fulfilment: an all-powerful figure dressed like a circus strong man, who uses brawn to right wrongs. However, Siegel and Shuster’s initial version of the character was a more flawed character.

Appearing in a 1933 fanzine, Siegel’s prose story The Reign of the Superman with accompanying illustrations by Shuster, featured a reckless scientist whose hubris is punished when he creates the telepathic “super man” by experimenting on a drifter plucked from the poverty lines. Echoing Mary Shelley’s Frankenstein, the creator is dispatched by his creation.

Looking for something good? Cut through the noise with a carefully curated selection of the latest releases, live events and exhibitions, straight to your inbox every fortnight, on Fridays. Sign up here.

Siegel and Shuster had some early success selling stories to National Allied Publications, the forerunner of DC Comics. At this time, comic books were mainly collections of newspaper cartoons – the “funnies” – pasted together to create more portable anthologies. They featured the escapades of characters like Popeye and Little Orphan Annie.

Inspired by the heroic tales of derring do of pulp fiction adventurers such as Johnston McCulley’s Zorro (1919) and Philip Wylie’s 1930 science fiction novel Gladiator, Siegel and Shuster further developed their Superman character. They transformed him into a hero and added the now familiar cape and “S” logo.

Having no luck selling their superhero to the newspapers, they eventually sold the rights to Superman to DC Comics, where Superman achieved huge success. Within a year, there was a syndicated newspaper strip and a spin-off Superman comic book featuring the first superhero with their own exclusive title. Along with extensive merchandising, there was a 1940 radio show, followed by an animation series in 1941, with the inevitable live action serial in 1948.

In this early example of a property crossing multiple media platforms, Superman’s apparent appeal lay with the fantastical aspects, as he battled mad scientists, criminal masterminds and giant dinosaurs.

But in the early issues, Superman’s enemies were noticeably more earthbound and reflected the concerns of an audience reeling from the effects of the Great Depression. In an early story, War in Sante Monte, Superman confronts a corrupt Washington lobbyist, Alex Greer, who is bribing a greedy senator. It transpires that Greer represents an arms dealer who is profiteering by manipulating both sides in an overseas war.

In a later tale, Superman Battles Death Underground, our hero challenges the owner of a dangerous mine who is cutting corners with safety precautions.

In 1932 Siegel’s father, a tailor, died following the attempted robbery of the family shop – so it is no surprise that Superman had a low tolerance for crime and its causes. In the story Superman in the Slums, dated January 1939, the social commentary is plain. When teenager Frankie Marello is sentenced to reform school, Superman acknowledges the impact of the boy’s social environment:

It’s these slums – your poor living conditions – if there was only some way I could remedy it!

His solution is to raze the dilapidated buildings to the ground, forcing the authorities to replace them with modern cheap-rental apartments. In creating new construction work, here is Superman’s extreme version of President Franklin D. Roosevelt’s New Deal.

In the 1998 forward to Superman: The Action Comics Archives Volume 2, former DC Comics editor Paul Kupperberg comments this is a Superman “who fought (mainly) guys in suits out to screw over the little guy”. The form that the fight took is of interest, for this Superman has no time for niceties or due process, as he gleefully intimidates and bullies anyone who gets in his way.

A man caught beating his wife is thrown into a wall and warned that there is plenty more where that came from. The corrupt lobbyist is dangled over power cables until he reveals who he is working for. Any police officers that attempt to obstruct Superman’s personal quest for justice are brushed aside with annoyance.

Refining Superman

Through his appearances on mainstream radio and cinema, Superman softened and became more patient. In popular culture, concerns about the depression and social injustice shifted to efforts to encourage a national consensus as the United States moved to a war footing in the early 1940s.

Post-war, there were occasional returns to the more radical interpretations of Superman, but generally it is the clean cut, fantastical Big Blue Boy Scout perception of the character that has dominated.

The new Superman film appears to be maintaining that image. In the trailer, actor David Corenswet’s Superman tackles various super-villains and a destructive Kaiju (a Godzilla-like skyscraper-sized monster) – although there is the suggestion that behind them all is the corrupt industrialist, Lex Luthor.

Fittingly, it is in the pages of comic books that a more progressive, militant representation of Superman has emerged. In 2024 DC rebooted its familiar superheroes with its new grittier “Absolute” universe.

Jason Aaron and Rafa Sandoval’s Absolute Superman comic (2024) emphasises the character’s status as an isolated blue-collar immigrant from the doomed planet of Krypton. This is a youthful, less seasoned Superman who is quick to anger and less likely to pull his punches. Their interpretation is closer to Superman’s early vigilante roots, including a storyline where he liberates the workers in a Brazilian mine from the clutches of exploitative big business.

Perhaps – in the comic books at least – the Champion of the Oppressed has finally returned.

This article features references to books that have been included for editorial reasons, and may contain links to bookshop.org. If you click on one of the links and go on to buy something from bookshop.org The Conversation UK may earn a commission.

![]()

John Caro does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Superman wasn’t always so squeaky clean – in early comics he was a radical vigilante – https://theconversation.com/superman-wasnt-always-so-squeaky-clean-in-early-comics-he-was-a-radical-vigilante-260721