Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alexis Cloquell Lozano, Profesor Sociología. Cátedra Caixa Popular para el estudio de los desafíos sociales y la vulnerabilidad., Universidad Católica de Valencia

El informe del Observatorio Europeo del Clima y la Salud gestionado por la Comisión Europea y la Agencia Europea del Medio Ambiente estimó que, de 1998 a 2018, entre 1,7 y 10,6 millones de personas desarrollaron algún trastorno mental tras sufrir inundaciones, cifras que incluyen desde síntomas leves de ansiedad hasta cuadros clínicos de trastorno de estrés postraumático.

El 29 de octubre de 2024, una dana provocó lluvias torrenciales e inundaciones históricas en la Comunidad Valenciana, causando 228 fallecidos y afectando a más de 300 000 personas. Este suceso ejemplifica cómo los desastres naturales intensificados por el cambio climático pueden impactar profundamente en la percepción y en la salud mental de la población.

A través del proyecto “Ecoansiedad percibida tras los efectos de la dana: una respuesta cognitiva y emocional al cambio climático” hemos estudiado el impacto social y psicológico que este fenómeno tuvo en la sociedad española.

La ecoansiedad como nuevo desafío social

La ecoansiedad, según la Asociación Estadounidense de Psicología y ecoAmerica, se describe como un “miedo crónico a un desastre ambiental” derivado de la percepción de amenazas reales o anticipadas por el cambio climático. En el ámbito científico, este término se conceptualiza como un constructo multidimensional que incluye componentes cognitivos, como el grado de preocupación, emocionales y somáticos en respuesta al deterioro medioambiental.

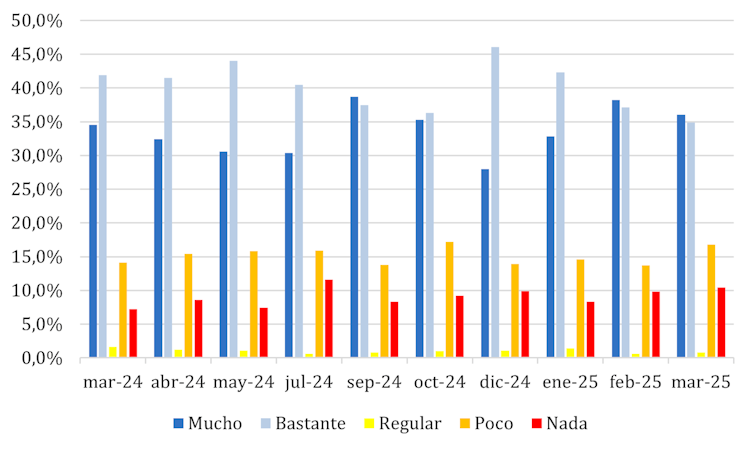

Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tras una catástrofe como la dana, el cambio climático se percibe como un riesgo más presente y relevante, aumentando la preocupación social. No obstante, los estudios longitudinales indican que este efecto suele disminuir con el tiempo y, si no se refuerza, muchas personas acaban volviendo a sus niveles previos de preocupación y comportamiento.

Alexis Cloquell, a partir de datos del CIS, CC BY-SA

Mujeres jóvenes y valencianas, las más vulnerables

En el proyecto hemos analizado los datos recogidos en el Barómetro nº 3 489 (diciembre 2024) y el Estudio nº 3 499 (febrero-marzo 2025) del CIS. Aunque los resultados todavía no están publicados, podemos adelantar algunas de las conclusiones más relevantes.

Uno de los hallazgos más consistentes es el papel de la variable sexo. Las mujeres presentan niveles significativamente más altos de ecoansiedad que los hombres: el 40 % de ellas experimenta un nivel elevado, frente al 28 % de los hombres. Este hallazgo coincide con investigaciones previas que han documentado una mayor sensibilidad emocional y una conciencia ambiental más desarrollada entre las mujeres, posiblemente influida por factores culturales, educativos y sociales que promueven un mayor involucramiento en temas ecológicos.

La provincia de Valencia concentra el mayor impacto: un 48 % de ecoansiedad elevada frente al 32 % del resto de España. Diversos estudios han demostrado que las experiencias directas con eventos climáticos extremos pueden actuar como factores que aumentan la conciencia y preocupación ambiental. Por eso estas personas tienen mayor probabilidad de reconocer la gravedad del cambio climático y apoyar políticas ambientales. Esto se debe al llamado “efecto de proximidad”, en el que la vivencia directa genera una percepción de riesgo más inmediata y emocional.

Leer más:

¿Existe la ecoansiedad, el miedo crónico a un colapso ambiental?

Educación y desigualdad: cuando la información protege

El nivel educativo actúa como un factor protector moderado: quienes tienen estudios superiores presentan niveles algo menores de ecoansiedad, lo que podría sugerir que una mayor formación académica favorece herramientas cognitivas o informativas que permiten canalizar la preocupación ambiental de manera más equilibrada.

La variable ocupación arroja datos muy reveladores. Las personas desempleadas y aquellas que se dedican a labores del hogar presentan los niveles más altos de ecoansiedad cognitiva. En estos grupos, más del 39 % se encuentra en el nivel alto.

También los jubilados y pensionistas manifiestan una proporción elevada. Esto podría estar relacionado con una sensación de vulnerabilidad económica, menor acceso a medios de adaptación o, en algunos casos, una percepción de impotencia frente al futuro.

En cambio, los estudiantes presentan una distribución algo distinta, con aproximadamente el 45 % ubicados en el nivel bajo. Esto podría interpretarse como una toma de conciencia activa, pero aún no intensamente ansiosa, posiblemente asociada al carácter formativo y crítico de esta etapa vital.

Una llamada urgente para nuevas políticas públicas

Los resultados muestran que el cambio climático no solo transforma los paisajes, sino también las mentes, y que es urgente prepararse para un futuro climático más incierto. Se trata de un fenómeno persistente: incluso seis meses después del evento, la preocupación permanece, lo que plantea retos importantes para la salud mental.

El estudio alerta sobre un problema creciente que hasta ahora ha pasado desapercibido en la agenda política: la relación entre cambio climático y la salud mental. Por tanto, es recomendable crear programas de apoyo psicológico a la población, campañas de educación ambiental y planes territoriales de emergencia, especialmente en zonas geográficas de alto riesgo frente a los efectos del cambio climático.

![]()

Alexis Cloquell Lozano recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento 2024 y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) perteneciente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la convocatoria ayudas a la investigación 2025.

Joan Lacomba Vazquez recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento 2024.

Carmen Moret-Tatay y Francisco Javier Arteaga Moreno no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado.

– ref. Vivir con miedo al clima: el impacto de catástrofes naturales como la dana en la salud mental – https://theconversation.com/vivir-con-miedo-al-clima-el-impacto-de-catastrofes-naturales-como-la-dana-en-la-salud-mental-264217