Source: The Conversation – (in Spanish) – By Óscar del Barco Novillo, Profesor asociado. Departamento de Física (área de Óptica)., Universidad de Murcia

Tras un meticuloso estudio de los datos recogidos durante 15 años por el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA sobre el halo galáctico de la Vía Láctea, investigadores japoneses afirman tener evidencias directas de la detección de las elusivas partículas de materia oscura en el universo.

De confirmarse el hallazgo, supondría una verdadera revolución en el campo de la física, obligando a modificar el modelo estándar de la física de partículas (que es la teoría que describe con precisión la estructura fundamental de la materia). Además, tendría enormes consecuencias en cosmología a la hora de explicar la formación y evolución de los cúmulos galácticos.

Este innovador trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics y su único autor es el astrofísico nipón Tomonori Totani.

Totani sostiene que el patrón energético hallado en sus investigaciones podría ser la primera evidencia directa de las llamadas Partículas Masivas de Interacción Débil (WIMP, por sus siglas en inglés), aunque la comunidad científica pide cautela y verificación independiente antes de confirmar un hallazgo que podría transformar la física actual.

Invisibles para cualquier telescopio

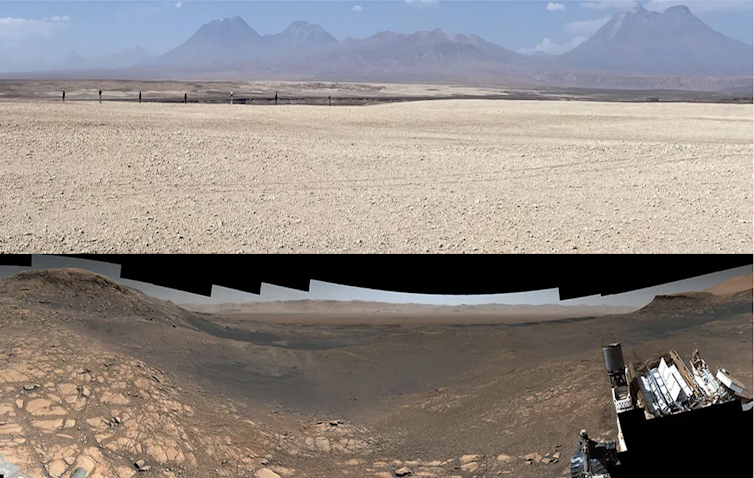

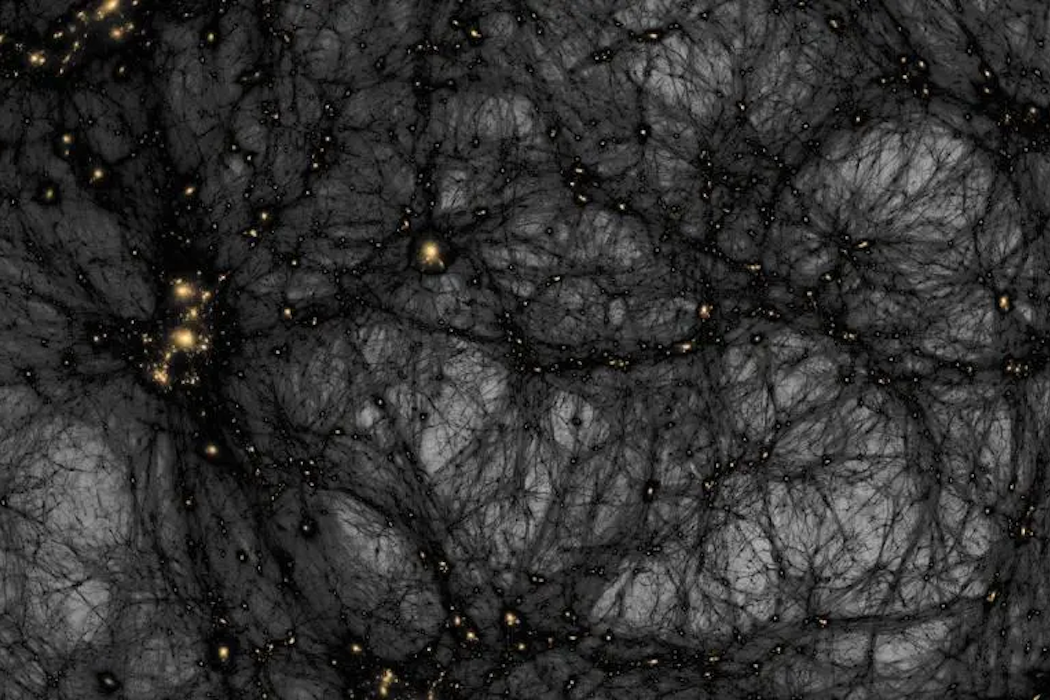

La hipótesis ampliamente aceptada es que la materia oscura está compuesta por esas esquivas WIMPs, cientos de veces más masivas que el protón y de movimiento muy lento. Como no absorben ni emiten luz ni interaccionan con cualquier partícula observada, es imposible su detección directa por instrumentos ópticos como el telescopio.

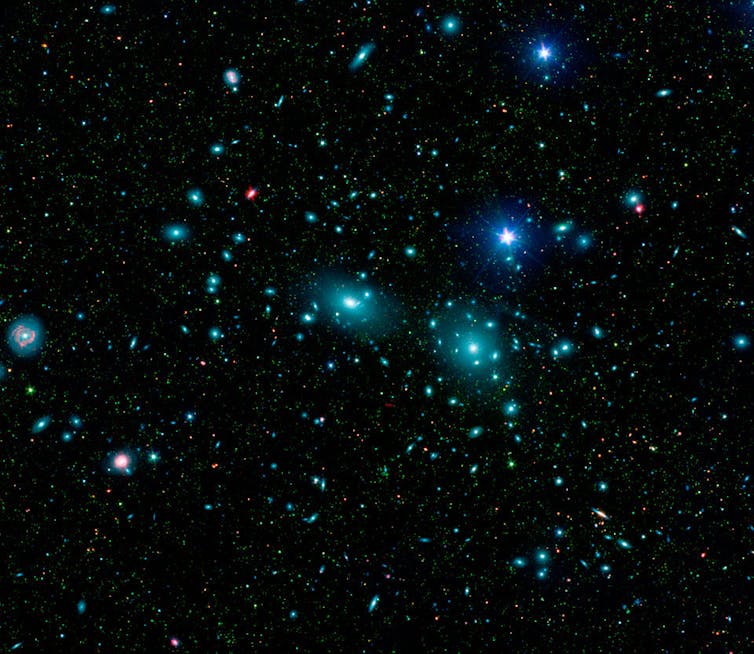

El cúmulo de Coma (con hasta 1 000 galaxias identificadas) es el lugar del cosmos donde surgieron las primeras evidencias de la existencia de materia oscura. En 1930, el astrónomo suizo Fritz Zwicky observó que aquellas galaxias se movían demasiado rápido para la gravedad creada por la materia ordinaria observada. Deberían haber escapado del cúmulo, pero, en cambio, permanecían juntas.

En otras palabras, no existía suficiente masa visible como para mantener unidas a tantas galaxias. La materia oscura en el cúmulo de Coma es tan predominante que constituye aproximadamente el 90 % de su masa total.

CC BY

A raíz de esas observaciones, Zwicky sugirió que podría existir una forma invisible de materia que creaba la gravedad adicional que aglutinaba a estas galaxias. La denominó “Dunkle Materie” (“materia oscura” en alemán).

Más tarde, en la década de 1970, la astrónoma norteamericana Vera Rubin recurrió a ese concepto para explicar la velocidad anómala de las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias espirales. Hoy en día, aunque no todos los astrónomos están de acuerdo sobre la verdadera naturaleza de la materia oscura, su existencia está ampliamente aceptada.

CC BY

La materia oscura constituye la mayor parte de la masa de las galaxias y cúmulos galácticos. Los astrónomos estiman que la materia visible constituye solo alrededor del 5 % del universo, mientras que la materia oscura representa alrededor del 27 %. El 68 % restante correspondería a energía oscura y sería responsable de la expansión acelerada del universo, aunque se desconoce aún su naturaleza exacta.

CC BY

Emiten radiación muy energética al aniquilarse

Tal como comentamos anteriormente, estas partículas de materia oscura son indetectables por cualquier telescopio, dado que no emiten ni absorben luz en ninguna longitud de onda. Cabe preguntarse ahora, ¿cómo pueden ser detectadas mediante observaciones directas?

La buena noticia es que al interaccionar, las hipotéticas WIMP se aniquilarían mutuamente produciendo una radiación muy energética en forma de rayos gamma. De hecho, los investigadores analizan los datos del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi de la NASA para buscar señales de WIMP interactuando y aniquilándose. Este es el caso de la sorprendente investigación del astrónomo Tomonori Totani.

Así, un exceso de radiación gamma altamente energética en determinadas regiones galácticas tendría su origen en las aniquilaciones de partículas de materia oscura, y podrían ser prueba de la existencia de WIMPs. Lo discutible es si la prueba es concluyente o estamos ante una hipótesis especulativa.

CC BY

La señal que confirmaría la existencia de la materia oscura

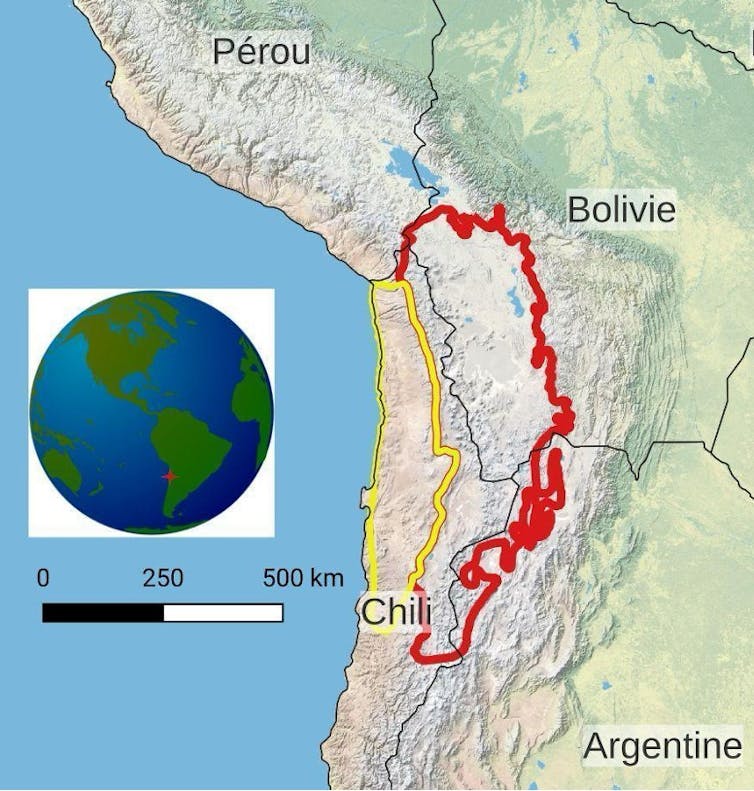

En este nuevo estudio, Totani analizó los datos del halo de la Vía Láctea, una región esférica de estrellas viejas que rodea a nuestra galaxia y con una supuesta alta concentración de materia oscura.

CC BY

El análisis detallado de los datos en esta región galáctica reveló un exceso de radiación gamma altamente energética, alrededor de 20 gigaelectronvoltios (20 GeV). Además, el espectro energético hallado coincide perfectamente con la predicción teórica de la aniquilación de WIMPs, lo que sugiere que las partículas tienen una masa aproximadamente 500 veces mayor que la de un protón.

CC BY

En palabras del autor del estudio: “Detectamos rayos gamma con una energía extremadamente alta, extendiéndose en una estructura similar a un halo hacia el centro de la Vía Láctea. El componente de emisión de rayos gamma se asemeja mucho a la forma esperada del halo de materia oscura”.

Además, este patrón de radiación gamma tan específico no es fácilmente explicable a partir de otros eventos astronómicos alternativos como supernovas o púlsares de rápida rotación.

El trabajo de Totani constituye un indicio plausible de emisión de rayos gamma a partir de aniquilación de materia oscura, aunque no exento de incertidumbre y lejos de ser totalmente concluyente.

La necesaria prudencia ante estos nuevos resultados

“Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria”. Esas palabras de Carl Sagan resumen a la perfección como debe procederse en ciencia ante resultados tan revolucionarios como el propuesto en este nuevo estudio sobre materia oscura.

Este nuevo hallazgo entra ahora en un período de intenso escrutinio y verificación por otros grupos de investigación.

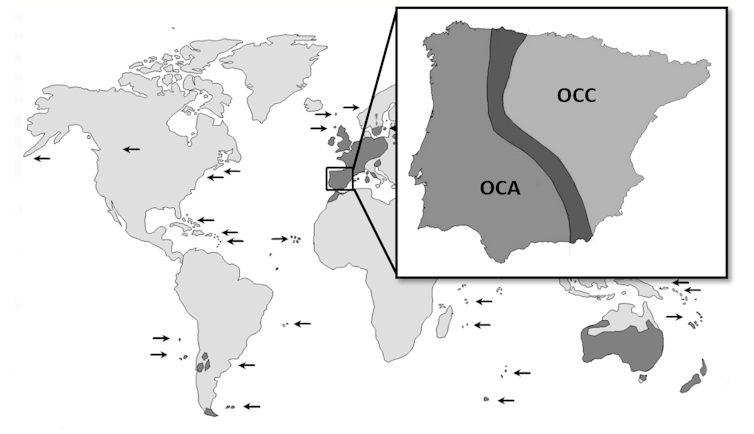

Se deberán realizar análisis independientes para verificar esta característica señal de 20 GeV asociada a partículas WIMP, probablemente en otros ambientes ricos en materia oscura como las galaxias enanas del halo de la Vía Láctea.

Tendremos que esperar para conocer si este interesante trabajo asienta las bases para una detección sólida de la elusiva “materia ausente” que tanto ha desconcertado a los astrónomos en las últimas décadas.

![]()

Óscar del Barco Novillo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. La materia oscura del universo podría haber sido observada por primera vez – https://theconversation.com/la-materia-oscura-del-universo-podria-haber-sido-observada-por-primera-vez-270690