Source: The Conversation – in French – By Clément Rouillier, MCF en droit public, Université Rennes 2

Filmées à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) en mars 2023, lors de la mobilisation contre les mégabassines, des vidéos, diffusées par « Médiapart » et « Libération », issues des caméras-piétons des forces de l’ordre montrent des gendarmes lançant illégalement des grenades en tirs tendus sur les manifestants et se félicitant d’en avoir blessé certains. Ces images ravivent le débat sur l’utilisation des armes dites « non létales ». Présentées comme un moyen d’éviter le recours aux armes à feu, leur usage est censé être strictement encadré. Mais ces règles apparaissent largement théoriques, ces armes infligeant régulièrement des blessures graves. Dans le cas du lanceur de balles de défense, l’évolution des règles d’emploi interroge : cherche-t-on vraiment à protéger les manifestants ou à légitimer l’usage d’une arme controversée ?

Tirs de lanceurs de balles de défense LBD 40 depuis des quads en mouvement, tirs tendus de grenades lacrymogènes ou encore jubilation des agents à l’usage de la violence armée (« Une [grenade] dans les couilles, ça fait dégager du monde », « Je compte plus les mecs qu’on a éborgnés », « On n’a jamais autant tiré de notre life »), la manifestation de Sainte-Soline (Deux-Sèvres, 25 mars 2023) montre que les pratiques et consignes pourtant illégales revêtent une certaine constance dans les opérations de maintien de l’ordre.

La gravité des blessures causées par les lanceurs de balles de défense (Flash-Ball et LBD 40) et leurs modalités d’emploi interroge la doctrine des autorités publiques. Les conditions d’usage des lanceurs sont fixées par la loi, qui arrête un nombre limité de cas où leur utilisation est légale. C’est notamment le cas de la légitime défense, de l’état de nécessité, ou encore, en maintien de l’ordre, dans l’hypothèse où les agents sont visés par des violences ou qu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, à la condition de respecter une stricte exigence de nécessité et de proportionnalité.

Toutefois, au-delà de ce cadre très général, la loi n’indique rien quant à la manière d’utiliser ces armes, notamment en ce qui concerne leurs précautions d’emploi. Celles-ci sont fixées par les autorités du ministère de l’intérieur elles-mêmes : ministre de l’intérieur, directeur général de la police nationale (DGPN) et directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) ont adopté de nombreuses circulaires, instructions et notes de service. Ces dernières renseignent sur la façon dont les autorités de la police et de la gendarmerie interprètent la nécessité et la proportionnalité inhérentes à l’usage de la force, et la façon dont elles se représentent l’intensité acceptable de la force physique armée contre les manifestants.

LBD : de l’absence de cadre légal à l’introduction progressive de précautions d’emploi

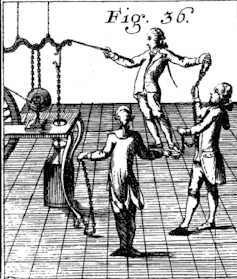

Les lanceurs de balles de défense (LBD) ont été introduits dans l’arsenal des forces de l’ordre avec des précautions d’emploi très superficielles. Alors que certaines unités de police s’équipent des premiers Flash-Balls, dès 1992, en dehors de tout cadre légal, le DGPN réglemente leur usage par une note de service en 1995, sans prévoir de précautions particulières d’emploi. Les premières distances de tirs n’apparaissent dans les textes qu’en 2001 à titre indicatif. L’introduction expérimentale du LBD 40, en 2007, est accompagnée d’une instruction qui indique des distances opérationnelles (lesquelles varient dans le texte même de l’instruction), mais sans fixer de distance minimale ou maximale ni interdire les tirs à la tête.

Ce n’est qu’après son expérimentation in vivo en manifestation et les premières blessures qu’une instruction rectificative de 2008 interdit explicitement les tirs à la tête et dans le triangle génital.

Aujourd’hui, si les précautions réglementaires en vigueur prohibent les tirs à la tête, ceux dans le triangle génital sont à nouveau autorisés, et aucune distance minimale de tir n’est impérativement prescrite. Les textes précisent simplement qu’un tir en deçà de 3 mètres ou de 10 mètres, selon le type de munitions, « peut générer des risques lésionnels plus importants ».

La protection des manifestants : une considération secondaire

L’encadrement succinct des lanceurs de balles de défense (LBD) et leur enrichissement a posteriori semble s’expliquer par une logique institutionnelle. L’essentiel est d’éviter que les policiers aient à tirer avec leur arme létale.

Selon l’ancien préfet de police Didier Lallement, « les LBD visent à maintenir à distance les manifestants pour éviter un corps-à-corps qui serait tout à fait catastrophique, les fonctionnaires risquant même d’utiliser leur arme de service s’ils étaient en danger ». Les blessures infligées par le LBD semblent parfois regardées comme un « moindre mal ».

Considérer que l’utilisation du LBD 40 évite le recours à l’arme létale renseigne sur la doctrine française du maintien de l’ordre et explique pourquoi les LBD sont introduits dans l’arsenal des forces de l’ordre sans aucun critère de puissance et sans concertation avec des médecins spécialisés en traumatologie. Le préfet de police et le commissaire en charge de l’ordre public à Paris eux-mêmes semblent ignorer les caractéristiques balistiques de l’arme lorsqu’ils estiment que la balle d’un LBD 40 est d’une vitesse de 10 mètres par seconde. Elle est en réalité dix fois supérieure.

Aujourd’hui, les précautions d’emploi des LBD sont particulièrement fournies. L’instruction de 2017 impose une multitude de paramètres à prendre en compte avant un tir : s’assurer que les tiers se trouvent hors d’atteinte, prendre en compte la distance de tir, la mobilité, les vêtements et la vulnérabilité de la personne, s’assurer qu’elle ne risque pas de chuter, etc. Cependant, cette méticulosité ne signifie pas nécessairement une meilleure protection des manifestants, les agents soulignant eux-mêmes la grande difficulté à les respecter en pratique :

« Pour bosser avec des collègues habilités LBD, j’ai pu constater la difficulté [à l’utiliser] sur les manifs, avec la mobilité et la foule autour. Souvent, le point visé n’est pas celui atteint, à cause de ces conditions, et aussi parce que, passé une certaine distance, le projectile n’a plus une trajectoire rectiligne. » (Déclaration d’un syndicaliste policier.)

Une guerre de communication : encadrer pour légitimer la violence légale

Pourquoi prévoir autant de précautions d’emploi si leur respect semble aussi délicat en pratique ? Ce caractère en partie théorique des précautions d’emploi s’explique parce qu’elles ne visent pas seulement à fournir un guide de maniement des armes : elles remplissent également une fonction de légitimation de la violence légale.

En maintien de l’ordre, les forces de l’ordre sont engagées dans une guerre de communication destinée à imposer un récit officiel des événements. Légitimer l’usage de la force suppose de garder la main sur ce récit, là où une blessure ou un décès fait toujours courir le risque de la perdre. L’édiction et l’enrichissement des textes réglementaires au gré des blessures que causent les LBD et des critiques permettent notamment aux autorités de démontrer leur activisme sur la dangerosité d’une arme.

Bien plus, en définissant les contours du « bon usage » des armes, ces textes posent un cadre juridique formel qui permet de désamorcer les critiques en sous-entendant que les blessures ou les décès résultent d’un mauvais usage individuel ou d’une faute de la victime.

Pour autant, cet encadrement est problématique pour les autorités policières, car il réduit la marge de manœuvre des agents sur le terrain en les soumettant à des règles à respecter au moment de tirer. C’est le double tranchant des instructions : elles permettent de légitimer l’usage des armes en montrant qu’elles sont bien encadrées, mais elles contraignent les agents parce que les victimes pourront se servir de ces instructions dans leurs recours juridictionnels (pénal ou en responsabilité) en montrant qu’elles ne sont pas respectées. C’est toute l’ambiguïté de la légitimation par le droit, et c’est ce qui explique la réticence initiale à prévoir des conditions trop strictes ou à les publier trop ouvertement.

Mais cette rhétorique réglementaire du mauvais usage individuel semble validée par les juridictions elles-mêmes. Lorsque le Conseil d’État est saisi, en 2019, de la demande d’interdiction du LBD 40, un magistrat compare à l’audience les 193 blessures graves causées par le LBD 40 durant le mouvement des gilets jaunes aux quelque 12 000 tirs effectués entre novembre 2018 et janvier 2019 pour conclure que les précautions d’emploi paraissent respectées.

C’est probablement là une des fonctions essentielles des textes réglementaires adoptés par les autorités du ministère de l’intérieur. Dans un État de droit, pour être légitime, le monopole étatique de la violence physique doit apparaître contrôlé, soumis à des règles juridiques qui neutralisent les arbitrages politiques fondant le choix d’autoriser la force armée contre les individus. À travers les précautions réglementaires d’emploi, les autorités publiques prévoient des règles juridiques à respecter qui, en encadrant et en limitant la violence légale, permettent d’en légitimer le principe même.

![]()

Clément Rouillier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Grenades lacrymogènes, LBD, Flash-Ball : une doctrine d’État au service de la violence légale ? – https://theconversation.com/grenades-lacrymogenes-lbd-flash-ball-une-doctrine-detat-au-service-de-la-violence-legale-268820