Source: The Conversation – France in French (2) – By Guy Royal, Professeur de chimie, en délégation au sein du Laboratoire EDYTEM de l’université Savoie Mont Blanc, Université Grenoble Alpes (UGA)

Les PFAS constituent une très grande famille de molécules dont certaines sont maintenant reconnues comme polluants éternels. Si la réglementation actuelle impose de mesurer les concentrations de certains PFAS uniquement, le nombre de ces composés à analyser est encore bien limité et pourrait être bien plus large, à condition d’améliorer les méthodes de mesure existantes et d’en développer de nouvelles, notamment en concevant des capteurs portables.

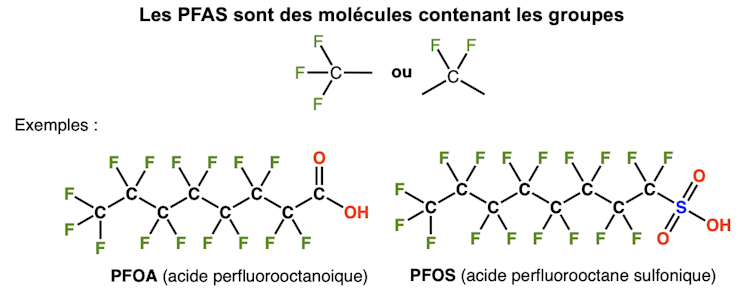

Les substances per- et polyfluoroalkylées, plus connues sous l’acronyme PFAS (on prononce « pifasse ») constituent une famille de plus de 12 000 molécules synthétiques. Ces composés contiennent des liaisons chimiques très fortes entre des atomes de Carbone et de Fluor, ce qui leur confère des propriétés remarquables.

En particulier, les PFAS peuvent posséder des propriétés antiadhésives, anti-frottements et déperlantes, associées à des stabilités chimiques et thermiques exceptionnelles. Pour ces raisons, les PFAS sont utilisés depuis les années 1950 dans de très nombreux produits de l’industrie (plasturgie, résines, peintures, mousses anti-incendie…) et de grande consommation (cosmétiques, textiles, emballages alimentaires…).

Malheureusement, certains PFAS sont aujourd’hui reconnus comme toxiques et nocifs pour la santé humaine et l’environnement. Leur grande stabilité chimique les rend difficilement (bio) dégradables et certains d’entre eux sont maintenant qualifiés de « polluants éternels ».

Il est donc nécessaire de limiter l’utilisation des PFAS et de résoudre les problèmes environnementaux et sanitaires dont ils sont responsables. C’est ainsi que des actions sont actuellement menées à l’échelle mondiale pour réglementer l’utilisation des PFAS, comprendre leurs effets sur la santé et l’environnement, mais aussi pour les remplacer, parvenir à décontaminer efficacement les sites pollués et aussi assurer leur suivi et leur surveillance.

Dans ce contexte, un point clé consiste à pouvoir détecter et quantifier efficacement les PFAS, que ce soit notamment dans l’environnement, l’eau de consommation et les eaux de rejets ou encore dans les milieux biologiques (fluides, organes…).

Malheureusement, le nombre considérable des substances per- et polyfluoroalkylées, la grande diversité de leurs propriétés et les faibles limites de détection à atteindre rendent leur surveillance et leur analyse extrêmement compliquées !

Guy Royal, Fourni par l’auteur

Comment analyse-t-on les PFAS ?

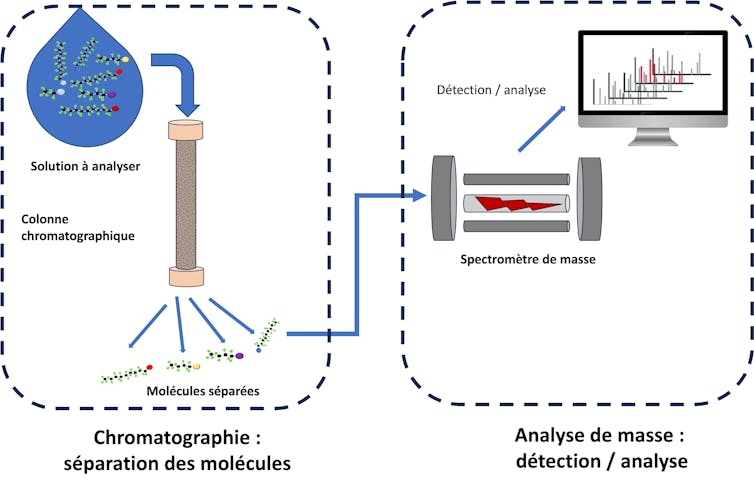

Plusieurs méthodes d’analyse des PFAS existent actuellement, mais la majorité des mesures est réalisée à l’aide d’une technique répondant au doux nom de « chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem » (LC-MS/MS). Celle-ci permet de différentier, d’identifier et de quantifier les différents PFAS présents dans l’échantillon initial.

Cette technique d’analyse associe le pouvoir de séparation de la chromatographie en phase liquide aux capacités d’analyse de la spectrométrie de masse, hautement sensible et sélective.

Guy Royal, Fourni par l’auteur

Cette technique, très utilisée notamment dans le domaine pharmaceutique et par les laboratoires d’analyse et de recherche, est extrêmement sensible et performante puisqu’elle permet d’analyser simultanément un grand nombre de molécules contenues dans des échantillons complexes avec des limites de détection très basses.

Toutefois, son utilisation est coûteuse et délicate à mettre en œuvre, car elle requiert l’utilisation d’un matériel de pointe et d’utilisateurs experts.

Avec cette technique, on ne peut détecter que ce que l’on recherche

De plus, il est nécessaire d’utiliser une colonne chromatographique adaptée aux molécules à analyser. Il faut également étalonner l’appareil, c’est-à-dire utiliser préalablement des échantillons de PFAS dont la composition en molécules et leurs concentrations sont connues afin de les reconnaître et de les quantifier lors de l’analyse.

Ainsi, on ne peut donc détecter que ce que l’on recherche : c’est pour cela que l’on parle d’« analyse ciblée ». Seule une gamme limitée de PFAS est ainsi détectée (quelques dizaines sont généralement recherchées), ce qui peut avoir pour effet de sous-estimer le total des PFAS présents dans un échantillon.

De surcroît, dans le cas spécifique des PFAS, ceux-ci peuvent se retrouver dans des matrices extrêmement variées pouvant être de l’eau (potable, naturelle, industrielle et/ou de rejet…), des sols et des boues, mais aussi des milieux biologiques tels que le sang ou les organes. Il est ainsi souvent nécessaire de procéder à un prétraitement de l’échantillon afin de le rendre compatible avec l’analyse.

Cette étape supplémentaire allonge significativement le temps nécessaire pour obtenir des résultats et en augmente le coût de chaque analyse pouvant représenter plusieurs centaines d’Euros. On comprend dès lors toute la complexité que revêt ce type d’analyse !

Enfin, la mesure des PFAS par chromatographie est réalisée exclusivement en laboratoire. Les échantillons doivent donc être transportés, ce qui rallonge le temps entre le prélèvement et le résultat d’analyse.

Pourra-t-on bientôt détecter les PFAS rapidement et sur site ?

Face aux enjeux actuels liés aux PFAS, une demande forte existe pour l’analyse in situ, en particulier des milieux environnementaux et des eaux de consommation, afin de détecter rapidement une éventuelle pollution et de permettre une intervention rapide et efficace.

À ce jour, il n’existe pas de test simple permettant de détecter des PFAS de manière rapide et directement sur le site à analyser (rivière, eau de rejet…). Il n’est pas non plus possible de mesurer en continu et de suivre la concentration de PFAS dans le temps.

Pour répondre à cette problématique, des recherches sont en cours à l’échelle mondiale afin de développer des capteurs simples permettant une détection rapide et à faible coût. L’objectif est notamment d’obtenir, de manière rapide et aisée, un signal — généralement électrique ou optique — indiquant la présence de PFAS dans un échantillon.

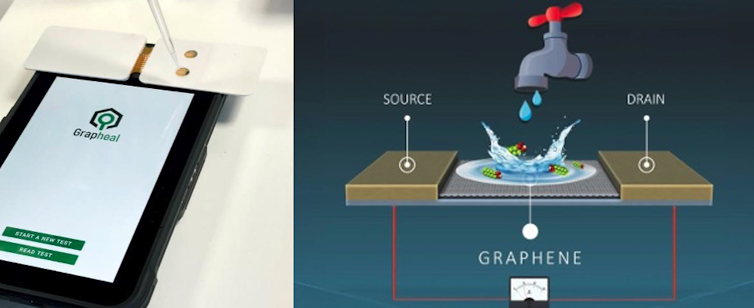

C’est dans ce contexte que le laboratoire EDYTEM de l’Université Savoie Mont-Blanc et l’entreprise grenobloise GRAPHEAL (start-up en essaimage du CNRS issue des travaux de recherche réalisés au sein de l’Institut Néel de Grenoble) travaillent conjointement au développement d’un capteur électronique à base de graphène.

Le graphène, dont les découvreurs ont été nobélisés en 2010, est un film moléculaire de carbone cristallin à deux dimensions et de l’épaisseur d’un simple atome. Son empilement constitue le graphite, et il est doté de propriétés électriques exceptionnelles car les électrons, forcés de circuler sur la surface du film en raison de son épaisseur ultimement fine, interagissent fortement avec les éléments adsorbés sur le graphène.

Grapheal, Fourni par l’auteur

Le principe du dispositif visé, de type transistor, repose sur la connexion d’un plan de graphène à deux électrodes, le matériau graphène étant recouvert d’un film moléculaire capable d’interagir sélectivement avec une ou plusieurs molécules de type PFAS présentes dans l’échantillon à doser. Cette interaction à l’échelle moléculaire entraîne une modification de la tension entre les deux électrodes. L’amplitude de cette modification étant liée à la concentration de molécules PFAS présentes dans l’échantillon, il est alors possible de quantifier ces dernières.

Le développement d’une telle technique représente un véritable défi scientifique car il s’agit de mesurer l’équivalent d’une goutte d’eau dans un volume équivalent à trois piscines olympiques ! Il est aussi nécessaire d’explorer un vaste panel de molécules PFAS et de conditions expérimentales puisque les PFAS peuvent être présents dans des échantillons très divers qui vont de l’eau potable aux eaux de rejets.

À ce jour, ces dispositifs permettent de détecter différents types de PFAS actuellement surveillés, dont des PFAS ayant des chaînes fluorées longues (plus de 5 atomes de carbone) et courtes. Notre seuil de détection atteint actuellement 40 nanogrammes par litre pour le PFOA, qui est un des PFAS les plus couramment rencontrés à l’état de traces dans l’environnement.

Des techniques de préparation permettant de concentrer les PFAS dans le prélèvement pourraient encore améliorer ce seuil.

En cas de succès, ces capteurs permettront de réaliser des tests rapides, peu coûteux et utilisables directement sur site. À l’image des autotests Covid qui sont complémentaires des analyses PCR, ces capteurs électroniques à base de graphène — tout comme d’autres dispositifs d’analyse rapide, tels que des capteurs reposant sur un changement de coloration — viendront en complément des méthodes chromatographiques. Ils permettront d’obtenir davantage de résultats préliminaires, facilitant ainsi une surveillance accrue et mieux adaptée aux enjeux actuels liés au PFAS.

![]()

Guy Royal, professeur à l’Université Grenoble Alpes, développe sa thématique de recherche dédiée aux PFAS au sein du laboratoire EDYTEM de l’Université Savoie Mont Blanc dans le cadre d’une délégation.

Micheline Draye a reçu des financements de l’ANR projet ANR-23-LCV2-0008-01.

ingénieure chimiste

– ref. PFAS : comment les analyse-t-on aujourd’hui ? Pourra-t-on bientôt faire ces mesures hors du laboratoire ? – https://theconversation.com/pfas-comment-les-analyse-t-on-aujourdhui-pourra-t-on-bientot-faire-ces-mesures-hors-du-laboratoire-258828