Source: The Conversation – in French – By Fred Stauffer, Curator, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG)

Les palmiers embellissent les paysages africains, des déserts jusqu’aux forêts tropicales. L’Afrique centrale en possède la plus grande variété, avec 52 espèces, tandis que l’Afrique occidentale en compte 38 et l’Afrique orientale 18. Ils font partie d’une famille mondiale de 2 600 espèces de palmiers.

L’Afrique abrite relativement peu d’espèces de palmiers par rapport à d’autres régions tropicales du monde. Cependant, les palmiers jouent un rôle central dans la vie sociale et économique des populations du continent. Ils sont consommés comme aliments et boissons par les humains et les animaux, utilisés dans les soins de santé et la médecine, et transformés en matériaux de construction. Ils ont également une importance spirituelle et culturelle.

Read more:

Les palmiers malgaches victimes de leur succès local et mondial

Plusieurs études botaniques ont classé la famille des palmiers, avec celle des graminées et celle des légumineuses, parmi les groupes de plantes les plus importants sur le plan économique et culturel dans de nombreuses zones rurales du continent.

Nous sommes un groupe de botanistes du Bénin, de Côte d’Ivoire et de Suisse. Ensemble, nous avons accumulé plusieurs décennies d’expérience sur les palmiers africains. Nos recherches visent à élaborer des stratégies appropriées pour leur conservation et des moyens permettant aux communautés de les utiliser de manière durable.

Lors d’une récente conférence sur la flore africaine au Ghana, nous avons lancé un nouveau réseau panafricain destiné aux spécialistes des palmiers du continent afin d’étudier et de protéger les palmiers. Des chercheurs de Guinée, de Sierra Leone, du Nigeria, du Gabon, du Congo, d’Éthiopie et de Tanzanie ont décidé de s’impliquer dans des projets liés à la biologie, aux utilisations et à la conservation des palmiers.

Nous avons officiellement baptisé ce nouveau réseau Réseau africain des scientifiques spécialistes des palmiers.

Read more:

L’or rouge : l’ascension et la chute de l’empire de l’huile de palme en Afrique de l’Ouest

Notre réseau place les palmiers au centre des projets de conservation. Cela est important car les palmiers africains disparaissent en raison de la déforestation, de la surexploitation et de la perte d’habitat induite par l’homme. Certains, comme Hyphaene guineensis ou Sclerosperma profizianum, sont rares. Leur extinction nuirait non seulement aux écosystèmes, mais aussi aux populations qui en dépendent.

Le Réseau africain des scientifiques spécialistes des palmiers vise également à mettre en commun les compétences, à documenter les connaissances traditionnelles sur les palmiers et à former la prochaine génération d’experts en palmiers.

Le cycle de vie lent d’un arbre menacé

Si seules quelques espèces de palmiers en Afrique sont actuellement menacées d’extinction, la plupart sont aujourd’hui en déclin sur le continent. Le Ghana abrite le Sclerosperma profizianum, tandis que la Sierra Leone et le Liberia abritent plusieurs espèces d’Eremospatha particulièrement menacées.

Le palmier à huile (Elaeis guineensis), le palmier dattier (Phoenix dactylifera) et le cocotier (Cocos nucifera) sont cultivés, mais les autres espèces récoltées sont pour la plupart sauvages.

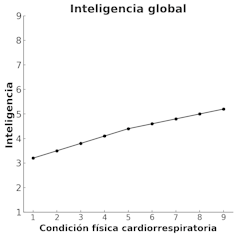

Même dans des conditions normales, la régénération naturelle des palmiers est lente. Les graines peuvent mettre des mois, voire des années, à germer, et les jeunes plants poussent également très lentement. Ils ont besoin de conditions très spécifiques pour se développer, telles qu’une température élevée et une humidité importante. Certaines espèces, comme les palmiers rotin, ont besoin de plusieurs décennies avant d’atteindre la taille nécessaire pour être exploitées.

C’est pourquoi l’un des principaux objectifs de notre recherche est de comprendre combien de temps il faut à chaque espèce pour germer et devenir exploitable de manière durable.

Les pièces manquantes du puzzle des palmiers

Elaeis guineensis (palmier à huile africain), Cocos nucifera (cocotier) et Phoenix dactylifera (palmier dattier) ont été largement étudiés car ils sont très utilisés dans l’alimentation et les cosmétiques.

Cependant, d’autres espèces de palmiers africains telles que le Borassus aethiopum (palmier éventail africain), le Raphia hookeri (palmier raphia), le Hyphaene compressa (palmier doum) ou le groupe des palmiers rotin (Laccosperma, Eremospatha, Calamus) restent peu documentés. Et ce, malgré leur utilisation pour l’amidon, les fibres, l’extraction de vin et les matériaux de construction, ainsi que dans les cultures locales. Les fruits du Borassus aethiopum, par exemple, sont comestibles et ce palmier est exploité pour son vin, mais des techniques d’exploitation non durables pourraient le mettre en danger.

Dans l’ensemble, les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement la diversité des palmiers africains, leur répartition dans différents paysages ou leur capacité à s’adapter aux changements environnementaux. Autrement dit, nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer la meilleure façon de les gérer de manière durable.

Avec le changement climatique, certaines espèces pourraient, par ailleurs, ne pas s’adapter. Des températures extrêmement élevées réduiront la disponibilité en eau et augmenteront la teneur en sel du sol au-delà de ce que les palmiers peuvent tolérer.

Les prochaines étapes ?

Tout d’abord, le Réseau africain des scientifiques spécialistes des palmiers évaluera les menaces qui pèsent sur certaines espèces de palmiers. Nous proposerons ensuite des mesures adaptées aux réalités locales afin de promouvoir la conservation des palmiers.

Deuxièmement, il est essentiel de classer toutes les espèces et de répertorier les endroits où ils se trouvent. Nous estimons qu’au moins 15 % des palmiers africains indigènes ne sont pas encore bien documentés : on n’a jamais observé leurs fleurs ni leurs fruits, qui pourraient pourtant être utiles à l’homme ou aux animaux.

Les botanistes africains doivent également mener davantage de recherches sur la reproduction des palmiers africains, les conditions nécessaires à la germination de leurs graines et leur diversité génétique, afin de connaître les meilleurs moyens de préserver ces arbres.

Troisièmement, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment les palmiers pourraient contribuer à la sécurité alimentaire, à l’adaptation au climat et à la conservation de la biodiversité. Ils sont importants non seulement pour les humains, mais aussi pour de nombreux herbivores (mammifères, oiseaux) qui dépendent fortement des feuilles et des fruits de palmier pour leur alimentation quotidienne.

Quatrièmement, un plan de domestication est nécessaire. La domestication consiste à planter et à favoriser la croissance des palmiers de manière contrôlée afin d’en tirer des avantages économiques. Cela peut se faire sur des parcelles agricoles. Cependant, nous proposons également que cela se fasse dans des conditions semi-contrôlées en forêt. Cela pourrait réduire la pression exercée sur les palmiers sauvages, améliorer les moyens de subsistance des populations rurales et intégrer ces arbres dans l’agroforesterie (culture d’arbres avec des cultures).

Bien que le nouveau Réseau africain des scientifiques spécialistes des palmiers se concentre uniquement sur la diversité des palmiers africains, les stratégies de conservation que nous développons seront utiles pour la conservation d’autres plantes. La perte de biodiversité bouleverse l’équilibre fragile des écosystèmes dans le monde entier. Protéger les palmiers d’Afrique, c’est aussi préserver la vie des hommes et des animaux qui en dépendent.

![]()

Fred Stauffer bénéficie d’un financement du Conservatoire et Jardin botanique de Genève pour ses activités de recherche et ses missions sur le terrain. Il est affilié à cette institution, ainsi qu’à l’Université de Genève, où il est chargé de cours en botanique.

Doudjo Noufou Ouattara bénéficie d’un financement de la Fondation Audemars Piguet pour les arbres. Il est affilié à l’Université Nangui ABROGOUA et au Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire.

Kifouli Adéoti bénéficie d’un financement de la Fondation Audemars Piguet pour les arbres. Il est affilié à l’Université d’Abomey-Calavi en République du Bénin.

– ref. Le plan des botanistes pour enrayer le déclin des palmiers en Afrique – https://theconversation.com/le-plan-des-botanistes-pour-enrayer-le-declin-des-palmiers-en-afrique-266597