Source: The Conversation – Indonesia – By Léa Tardieu, Chercheuse en économie de l’environnement, Inrae

La pollution lumineuse a de nombreux effets délétères. Elle menace la biodiversité, la santé humaine et même les observations astronomiques. Pour être efficaces, les mesures mises en place doivent toutefois dépasser l’opposition binaire entre éclairage ou extinction des feux. L’enjeu est de s’adapter à chaque situation locale.

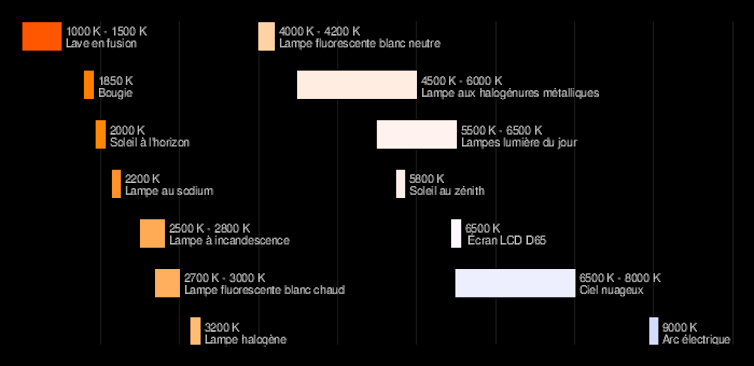

La pollution lumineuse a considérablement augmenté ces dernières années (d’au moins 49 % entre 1992 et 2017) et continue de croître à un rythme alarmant (7 à 10 % par an). Cette progression rapide est due à la multiplication des sources de lumière artificielle, née de l’expansion urbaine et des changements dans le spectre lumineux des éclairages (couleurs plus froides qui affectent davantage les insectes, par exemple). L’effet rebond du passage à la technologie LED, qui permet d’éclairer davantage pour le même coût, aggrave la situation en multipliant les points lumineux.

Or, la lumière artificielle nocturne a de nombreux effets néfastes, désormais bien démontrés par la communauté scientifique. Elle pèse sur la biodiversité, sur la santé humaine, sur la recherche en astronomie et même, indirectement, sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) du fait de la consommation d’énergie accrue que représente l’éclairage.

Les discours autour de l’éclairage sont aujourd’hui réduits à une logique de « tout ou rien » selon que l’on cherche à privilégier les résidents ou la biodiversité. Dépasser cette binarité est tout l’enjeu de l’étude que nous avons publiée dans Nature Cities.

Celle-ci montre que des compromis entre biodiversité et société sont possibles, mais qu’aucune politique uniforme ne sera efficace. Seule une politique d’éclairage nocturne pensée au niveau local, pour chaque point d’éclairage, adaptée au contexte environnemental et social, permettra de concilier les besoins des uns et des autres. Ceux-ci sont parfois concomitants, et parfois antagonistes.

Les multiples ravages de la pollution lumineuse

En matière de biodiversité, tout d’abord, les éclairages nocturnes perturbent une large gamme de taxons (groupes d’espèces) nocturnes comme diurnes.

Ils masquent en effet les cycles naturels d’alternance jour-nuit. La nuit constitue un habitat pour les espèces nocturnes – et représente un temps de repos pour les espèces diurnes. La nuit représente en quelque sorte une face cachée trop souvent oubliée des politiques environnementales.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Les effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité ont pourtant été documentés à différents niveaux : à l’échelle individuelle (altérations de la physiologie, du comportement reproductif, alimentaire ou d’orientation), à l’échelle communautaire (impacts sur les interactions de compétition et de prédation), et même à l’échelle des écosystèmes. Elle affecte par exemple les processus de pollinisation, la diversité des plantes ou encore le fonctionnement des récifs coralliens tempérés et tropicaux.

Mais la pollution lumineuse représente aussi un enjeu de santé publique. Elle interfère avec les rythmes circadiens et la production de mélatonine chez l’humain, affectant ainsi les cycles de sommeil, l’éveil, les habitudes alimentaires et le métabolisme.

Elle interfère aussi avec les observations astronomiques en diminuant la visibilité des étoiles à l’œil nu. De 250 aujourd’hui en moyenne, elle pourrait chuter à seulement 100 d’ici dix-huit ans. Lorsqu’on ne peut admirer que 200 étoiles dans une ville comme Milan (Italie), un lieu non pollué en offre à nos yeux environ 2 000. Non seulement cette disparition détériore les observations scientifiques astronomiques, mais elle abîme aussi le lien culturel qui nous unit à la nuit.

Bruno Gilli/ESO, CC BY, CC BY-NC-SA

Enfin, l’éclairage associé à la pollution lumineuse est une source de consommation excessive d’énergie qui génère des émissions de CO2. La consommation énergétique liée à l’éclairage artificiel représente environ 2 900 térawattheures (TWh), soit 16,5 % de la production mondiale annuelle d’électricité et environ 5 % des émissions de CO2. Cela fait de ce secteur un enjeu incontournable pour tenir les objectifs de l’accord de Paris.

Restaurer les paysages nocturnes, un enjeu politique

La restauration des paysages nocturnes est pourtant possible, et cela, même dans les grandes villes. Cela requiert toutefois une volonté politique : il s’agit à la fois de sensibiliser à ces enjeux, mais aussi de prendre des décisions qui ne soient pas exclusivement dictées par le coût énergétique de l’éclairage et d’orienter l’urbanisme vers des systèmes d’éclairage plus durables.

Des politiques ambitieuses, aux niveaux mondial comme local, sont donc indispensables pour réduire et atténuer significativement la pollution lumineuse. Dans certains pays tels que la France, la législation nationale prescrit des mesures et des seuils d’ajustement de l’éclairage public pour éclairer plus directement les zones cibles et réduire le halo lumineux (arrêté du 27 décembre 2018 ou la nouvelle proposition de loi pour la préservation de l’environnement nocturne).

Wikimedia, CC BY-SA

Toutefois, le respect des seuils réglementaires en termes de température de couleur, d’intensité lumineuse ou d’extinction, demeure à ce stade à la discrétion des élus locaux. La proposition de loi envisage de donner cette compétence à l’Office français de la biodiversité (OFB). Ce qui interroge, étant donné les fonctions dont il a déjà la charge, les entraves croissantes que ses agents rencontrent dans l’exercice de leur travail, et les récents appels à sa suppression.

Dépasser les arbitrages du « tout ou rien »

Certes, il ne peut être ignoré que le contexte urbain représente un défi pour les urbanistes. Ces derniers doivent, potentiellement, arbitrer entre les préférences des habitants et les besoins de la biodiversité.

« Potentiellement », car la majeure partie des mesures de réduction de la pollution lumineuse sont reçues positivement par la population. La résistance (ou la perception d’une résistance) au changement, liée à des raisons de sécurité, et cristallisée autour de l’extinction, constitue souvent le principal obstacle à leur mise en œuvre pour les élus locaux. Elle constitue aussi le principal argument pour faire machine arrière.

Notre étude publiée dans Nature Cities a été menée dans la métropole de Montpellier Méditerranée (3M), qui regroupe 31 communes, 507 526 habitants, et qui enregistre la plus forte croissance démographique de France (1,8 % par an).

La pollution lumineuse émise y est particulièrement problématique en raison de sa proximité avec le Parc national des Cévennes, l’un des six parcs français labellisés réserves internationales de ciel étoilé (Rice).

S’adapter localement aux besoins

Nous développons, dans l’étude, une analyse spatiale qui porte sur deux aspects :

-

les besoins des espèces en matière de réduction de la pollution lumineuse, d’une part,

-

et l’acceptabilité des habitants face aux changements d’éclairage de l’espace public, d’autre part.

Les besoins des espèces ont été évalués à partir d’images satellites multispectrales (c’est-à-dire, évalués dans plusieurs longueurs d’onde du spectre lumineux) à très haute résolution spatiale.

Ceci permet de délimiter deux dimensions de la pollution lumineuse :

-

le niveau d’émission lumineuse qu’émet chaque lampadaire vers le haut (la radiance),

-

et le nombre de points lumineux visibles, pour un observateur placé à 6 mètres de haut, compte tenu des objets présents dans l’espace (p.ex. : immeubles, arbres, etc.).

Nous prédisons ensuite, à partir de savoirs d’experts locaux et d’inventaires naturalistes, la connectivité du paysage (c’est-à-dire, la capacité des espèces à traverser le paysage pour passer d’un milieu habitable à un autre), avec et sans pollution lumineuse, pour six groupes d’espèces particulièrement sensibles à la pollution lumineuse ou d’intérêt pour la région. Il s’agissait ici : des insectes inféodés aux milieux humides et des Lampyridae, de deux groupes de chiroptères (chauves-souris), Rhinolophus et Myotis, d’un groupe d’espèces d’amphibiens Pelodytes, Pelobates et Epidalea calamita, et de l’engoulevent d’Europe, (qui appartient à une famille d’oiseaux nocturnes, ndlr).

Ceci a été mené en collaboration avec trois associations d’experts naturalistes : l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et le Groupe chiroptères du Languedoc-Roussillon.

Cela nous a permis, d’abord, de classer les points d’éclairage selon l’urgence à réduire la pollution lumineuse pour protéger la biodiversité. Les préférences citoyennes face à différentes mesures de réduction de la pollution lumineuse (réduction de l’intensité, extinction sur différentes périodes de la nuit, changement de couleur, etc.) ont ensuite été cartographiées à partir des résultats d’une vaste expérience de choix, c’est-à-dire une enquête durant laquelle les individus sont amenés à choisir, parmi plusieurs scénarios composites, leur option préférée. Celle-ci a été menée auprès de 1 148 habitants de la métropole.

Nous avons, enfin, croisé les besoins de la biodiversité et des citoyens pour identifier les actions sur l’éclairage public mutuellement bénéfiques et celles qui nécessitent des compromis. Les résultats ont été intégrés dans une application interactive, SustainLight, destinée à aider les décideurs et les citoyens à explorer les différentes situations possibles.

Adapter les stratégies à chaque territoire

Trois situations principales ressortent de notre analyse :

-

Certains quartiers comportant des enjeux forts pour la biodiversité peuvent bénéficier de réductions rapides de la pollution lumineuse avec le soutien des habitants.

-

Dans d’autres, situés en zones urbaines centrales avec des enjeux écologiques modérés, certaines mesures de réduction (par exemple le changement de couleur, la baisse de l’intensité, l’ajustement de la directivité/direction des luminaires pour qu’ils éclairent plus directement le sol) semblent être mieux reçues que des extinctions.

-

Des quartiers à forts enjeux écologiques, enfin, sont marqués par une forte résistance du public aux mesures d’extinction. Dans ce cas, il est possible d’avoir un éclairage plus respectueux de la biodiversité en adoptant les mesures mentionnées ci-dessus. Cela peut être accompagné d’actions de sensibilisation pour informer les résidents des multiples effets néfastes de la pollution lumineuse.

Nos travaux confirment que, pour être efficaces dans la préservation de la biodiversité contre la pollution lumineuse, les politiques d’éclairage durable doivent être socialement acceptées et tenir compte des besoins à la fois de la biodiversité et de la société.

Sarah Potin, Vincent Delbar et Julie Chaurand, de la start-up La Telescop, ont contribué à la rédaction de cet article.

![]()

Léa Tardieu est chercheuse à l’UMR TETIS et associée à l’UMR CIRED. Elle est membre du GDR 2202 Lumière & environnement nocturne (LUMEN) et de l’Observatoire de l’Environnement Nocturne du CNRS. Léa a reçu des financement de la Région Occitanie (projet Readynov Pollum).

Chloé Beaudet est membre du GDR 2202 Lumière & environnement nocturne (LUMEN) et de l’Observatoire de l’Environnement Nocturne du CNRS. Elle a reçu des financement de la Région Occitanie (projet Readynov Pollum).

Léa Mariton est membre du GDR 2202 Lumière & environnement nocturne (LUMEN) et de l’Observatoire de l’Environnement Nocturne du CNRS.

Maia David a reçu des financements de l’INRAE et AgroParisTech en tant que chercheuse à l’UMR Paris-Saclay Applied Economics (PSAE).

– ref. Éclairer la ville ou protéger la biodiversité : faux dilemme – https://theconversation.com/eclairer-la-ville-ou-proteger-la-biodiversite-faux-dilemme-254904