Source: – By Céline Rivière, Professeure des Universités, Chimie des substances naturelles, Université de Lille

L’arsenal pharmaceutique dont nous disposons pour combattre les coronavirus demeure très limité. En raison de la grande diversité des composés qu’elles produisent, les plantes pourraient s’avérer de précieuses alliées pour l’étoffer. Y compris les plus communes d’entre elles : des composés anticoronavirus ont en effet été découverts dans l’argousier, un arbuste épineux qui peuple nos rivages.

Cinq ans après l’émergence du SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de Covid-19, très peu de molécules antivirales efficaces contre ce coronavirus sont disponibles pour soigner les patients. Malgré les efforts des équipes de recherche académique et pharmaceutiques à travers le monde, le repositionnement des médicaments existants n’a pas donné les résultats escomptés.

Même si la pandémie est désormais considérée comme terminée, et que les vaccins permettent de protéger les personnes les plus à risque de faire des formes sévères, il demeure important de poursuivre les recherches. En effet, les spécialistes s’accordent sur le fait que l’émergence d’autres coronavirus hautement virulents se produira dans le futur.

La poursuite des efforts pour identifier des molécules actives contre cette famille de virus s’impose donc, notamment parce qu’il est particulièrement difficile d’anticiper l’apparition de ces nouveaux épisodes infectieux.

C’est précisément l’objet des recherches que nous menons en collaboration depuis plusieurs années au sein de nos équipes respectives. Nos travaux ont pour but de diversifier les sources de molécules antivirales, d’identifier de nouvelles cibles virales ou cellulaires, ou de découvrir de nouveaux mécanismes d’action.

Ils nous ont permis d’identifier un composé anticoronavirus prometteur à partir d’une plante commune, l’argousier (Hippophae Rhamnoides L., Elaegnaceae). Si ces travaux sont encore préliminaires, ils démontrent l’intérêt d’explorer le potentiel antiviral des molécules présentes dans les végétaux.

Peu de molécules efficaces contre les coronavirus

Les coronavirus humains se divisent en deux groupes : les coronavirus « peu virulents », responsables de simples rhumes (tels que HCoV-229E, HCoV-HKU-1, ou HCoV-NL63, par exemple), et les coronavirus « hautement virulents ». On trouve parmi ces derniers non seulement le SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de Covid-19, mais aussi le SARS-CoV-1, à l’origine en 2003 d’une épidémie qui avait contaminé plus de 8 000 personnes et entraîné près de 800 décès, ou encore le MERS-CoV, qui circule au Moyen-Orient.

Cinq ans après l’apparition du SARS-CoV-2, et malgré un effort international colossal en matière de recherche de molécules efficaces contre cet agent infectieux, un seul antiviral par voie orale est disponible sur le marché français, le Paxlovid. Celui-ci est basé sur l’association de deux composés : le nirmatrelvir, qui inhibe une enzyme nécessaire à la réplication du coronavirus SARS-CoV-2, et le ritonavir, un second inhibiteur d’enzyme qui permet, dans ce contexte, d’augmenter les concentrations sanguines du nirmatrelvir.

Un autre antiviral, le remdesivir, qui inhibe la polymérase virale (autre enzyme indispensable au virus pour se reproduire), est également disponible, mais par voie intraveineuse et seulement pour certains patients.

Cet arsenal limité souligne à quel point il est compliqué de mettre au point des molécules spécifiques dans des délais courts. La recherche d’antiviraux est un processus de longue haleine.

Les plantes, une réserve de substances actives à préserver

Les plantes représenteraient la seconde plus grande source de biodiversité de notre planète : on estime en effet que le nombre d’espèces végétales est compris entre 300 000 et 500 000. Parmi elles, de 20 000 à 50 000 sont employées en médecine traditionnelle.

Chaque plante a sa propre identité « phytochimique » : elle produit plusieurs centaines de composés dont les structures sont souvent uniques et complexes. Les végétaux constituent donc un réservoir majeur de molécules ayant potentiellement des activités biologiques très différentes les unes des autres.

De nombreux médicaments couramment utilisés à travers le monde s’appuient sur des principes actifs d’origine végétale. Ces derniers peuvent être utilisés après avoir été directement extraits de la plante, comme la morphine, extraite du pavot. Ils peuvent aussi être légèrement modifiés par réaction chimique, comme dans le cas du taxol (un anticancéreux obtenu par hémisynthèse, processus consistant à fabriquer une molécule à partir de composés naturels dont la structure chimique est déjà proche du composé souhaité) à partir d’un précurseur isolé de l’if européen ou des dérivés hémisynthétiques de l’artémisinine, une molécule à activité antipaludique extraite de l’armoise annuelle.

Cependant, à l’heure actuelle, seuls 15 à 20 % des plantes terrestres ont été évaluées pour leur potentiel pharmaceutique. En outre, jusqu’à présent, les molécules d’origine végétale ont été très peu étudiées par les scientifiques recherchant des antiviraux, qu’ils soient dirigés contre les coronavirus ou d’autres familles de virus.

En raison de leur grande diversité et des nombreuses molécules qu’elles produisent, les plantes constituent pourtant une source potentielle d’agents antiviraux très intéressante, pouvant être utilisés tels quels ou légèrement modifiés. Les composés produits par les plantes peuvent aussi inspirer la conception d’antiviraux obtenus par synthèse totale (autrement dit fabriqués entièrement artificiellement). Mais avant d’en arriver là, encore faut-il réussir à identifier les molécules actives, ce qui n’est pas une mince affaire.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Des milliers de molécules à séparer

Identifier une molécule biologiquement active à partir d’organismes vivants n’est pas simple, en raison du très grand nombre de composés qui constituent ces derniers. Cela requiert de passer par un « fractionnement bioguidé » : il s’agit de tester l’activité biologique à chaque étape du processus de séparation des composés (fractionnement). Ce fractionnement peut être accéléré en combinant des approches analytiques et statistiques.

Concrètement, lorsque l’on cherche à identifier un composé actif dans un végétal, la plante concernée est d’abord broyée et mise en contact avec des solvants (eau, éthanol, solvants organiques…). Les filtrats récupérés (appelés « extraits ») sont ensuite séchés. Ils contiennent des centaines, voire des milliers de molécules.

Ces extraits sont ensuite testés sur différents modèles (comme des cultures de bactéries, de champignons, de virus, de cellules tumorales, etc) afin de détecter une activité biologique (on parle de « criblage »).

S’il s’avère qu’un extrait présente un effet, il va subir plusieurs étapes de purification successives, par des techniques dites de chromatographie préparative. Le but est de séparer les nombreux composés différents qu’il contient pour ne garder que celui (ou ceux) responsable(s) de l’activité.

À chaque étape, du début à la fin de ce processus, les nouveaux extraits produits (on parle de « fractions ») à partir de l’extrait précédent sont testés, afin de suivre l’activité biologique. La phase ultime de ce « fractionnement bioguidé » est d’obtenir une molécule active purifiée dont on pourra déterminer la structure par des techniques spectroscopiques.

Le potentiel antiviral des plantes adaptées à des conditions extrêmes

Nos deux équipes s’intéressent depuis plusieurs années aux plantes extrêmophiles, qui, comme leur nom l’indique, vivent dans des conditions extrêmes. Ces espèces végétales doivent, en partie, leur capacité à survivre dans des milieux difficiles à des molécules spécifiques qui leur permettent de s’y adapter. Nous avons étudié en particulier les plantes halophytes, autrement dit poussant sur des sols qui contiennent des teneurs en sel très élevées.

En 2019, nos travaux ont permis d’identifier un agent antiviral d’origine naturelle, actif contre la réplication du virus de l’hépatite C, nommé dehydrojuncusol ; ce composé phénanthrénique a été découvert dans le rhizome de jonc de mer (Juncus maritimus Lam.) suite au criblage d’une quinzaine d’extraits de plantes halophytes et à un fractionnement bioguidé. Le déhydrojuncusol possède un mécanisme d’action similaire à celui de médicaments efficaces utilisés dans le traitement de l’hépatite C en inhibant une protéine du virus nécessaire à sa réplication.

Cette étude in vitro était la preuve que les plantes halophytes pouvaient contenir des antiviraux puissants aux mécanismes d’action similaires à ceux issus de la chimie de synthèse.

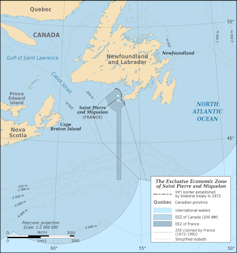

Dans la continuité de ces travaux, vingt-deux plantes strictement halophytes ou tolérantes au sel ont ensuite été collectées sur le littoral des Hauts-de-France, en partenariat avec les gestionnaires de ses sites naturels, dans le but cette fois de rechercher une activité contre les coronavirus humains.

L’argousier, une source d’inspiration d’agents antiviraux ?

Les extraits réalisés à partir de ces vingt-deux nouvelles plantes, parmi lesquelles la salicorne, la criste marine, la matricaire maritime, l’argousier, l’euphorbe maritime, l’oyat, ou encore le saule des dunes, ont été testés contre le coronavirus HCoV-229E, responsables de rhumes bénins.

Ceux qui se sont révélés les plus actifs ont ensuite été testés contre le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19. Le but de ces recherches était en effet d’identifier des antiviraux capables de traiter plusieurs coronavirus humains.

Le meilleur candidat s’est avéré être un extrait d’argousier. Cette plante indigène, relativement tolérante au sel et à caractère envahissant, pousse dans les massifs dunaires de la région des Hauts-de-France.

Après un fractionnement bioguidé, des composés actifs ont pu être isolés et identifiés. Les plus prometteurs se sont avérés capables d’inhiber (in vitro) non seulement l’infection par le SARS-CoV-2, mais aussi par le HCoV-229E.

Quelle suite à ces travaux ?

Ces travaux ont permis de démontrer, au laboratoire, l’intérêt de molécules d’origine végétale dans la lutte contre les maladies humaines d’origine virale. Ils ne constituent cependant que l’étape préliminaire dans le long parcours semé d’embûches qui mène à la mise au point de nouveaux médicaments.

Après cette première étape de mise en évidence de molécules d’intérêt réussie, il faut ensuite poursuivre les essais, en passant notamment à des essais précliniques, autrement dit, sur des cellules humaines primaires isolées de biopsie de patients ou sur des animaux de laboratoire.

Si les résultats sont concluants, viendront ensuite les premières administrations chez l’humain, en général sur un petit nombre de volontaires sains (essais cliniques de phase I). La phase suivante (phase II) consiste à administrer le médicament à un plus grand nombre de patients afin de tester son efficacité, sa posologie et son devenir dans l’organisme (pharmacodynamique). Les essais de phase III portent sur un nombre encore plus grand de participants. Il faudra également les tester in vitro sur d’autres membres de la famille des coronavirus humains, tels que le MERS-CoV.

Toutes ces étapes nécessitent d’importants financements. Lorsqu’il s’agit d’identifier de nouveaux « candidats médicaments » (« drug candidate » en anglais), la finalisation de la recherche préclinique puis le passage en clinique reste le maillon faible, en raison du manque de moyens.

Il est cependant urgent aujourd’hui de trouver les moyens d’amener ces molécules d’intérêt à un stade plus avancé. En effet, dans l’optique de se préparer à une prochaine épidémie ou pandémie de coronavirus humains, disposer de médicaments actifs contre l’ensemble des coronavirus serait un atout majeur.

Rappelons qu’il faut en moyenne quinze ans pour qu’une molécule présentant un intérêt arrive sur le marché, et que le taux d’échec est très important (plus de la moitié des molécules qui arrivent en phase III échouent…). Il n’y a donc pas de temps à perdre. Actuellement, nos équipes continuent à chercher des composés antiviraux dans d’autres collections de plantes.

Nos travaux soulignent aussi que la découverte de molécules bioactives est très étroitement liée à la biodiversité végétale. La problématique de la dégradation des milieux naturels, qui s’est accentuée ces dernières décennies, doit donc être prise en considération dans le cadre des programmes de recherche qui ciblent le potentiel biologique des molécules d’origine naturelle.

Les autrices tiennent à remercier Malak Al Ibrahim, doctorante sur le projet (2021-2024, programme HaloHcoV PEARL), le Dr Gabriel Lefèvre (pour la sélection, la collecte et l’identification des différentes plantes testées), les gestionnaires de sites qui ont participé aux échanges et partagé leurs connaissances, ainsi que l’ensemble des membres des équipes de recherche.

![]()

Céline Rivière est membre de sociétés savantes (Association Francophone pour l’Enseignement et la Recherche en Pharmacognosie, Phytochemical Society of Europe). Elle est aussi experte pour l’ANSES. Elle a reçu des financements de la Région Hauts-de-France, de l’Union Européenne “Horizon 2020 Research and Innovation program” et I-Site ULNE (PEARL programme) et de l’ANR.

Karin Séron a reçu des financements de la Région Hauts-de-France, de l’Union Européenne “Horizon 2020 Research and Innovation program” et I-Site ULNE (PEARL programme) et de l’ANR.

– ref. Covid-19 : de nouvelles molécules anticoronavirus isolées à partir de l’argousier – https://theconversation.com/covid-19-de-nouvelles-molecules-anticoronavirus-isolees-a-partir-de-largousier-250343