Source: The Conversation – (in Spanish) – By Daniel Martín-Cudero, Profesor del área de Didáctica de la Matemática, Universidad Rey Juan Carlos

Igual que conocer una receta no convierte a alguien en chef, dominar los contenidos de cualquier asignatura no garantiza poder transmitirlos con eficacia. Además de conocer los ingredientes, un buen chef sabe cómo prepararlos, presentarlos y adaptarlos al gusto de quien los va a comer.

Lo mismo pasa con los profesores: saber mucho sobre un tema no implica ser capaz de enseñarlo. En el caso de las matemáticas, esta diferencia se vuelve aún más evidente. Un buen profesor de matemáticas debe conocer bien los temas, pero también debe saber explicarlos de forma clara, comprensible y motivadora, según las necesidades y el nivel de sus estudiantes.

Esta diferencia entre saber matemáticas y saber enseñarlas puede parecer sutil, pero en realidad es fundamental. Enseñar bien matemáticas, o cualquier otra disciplina, no se aprende de un día para otro. Se necesita formación, experiencia y un profundo conocimiento especializado.

El conocimiento especializado del profesor de matemáticas

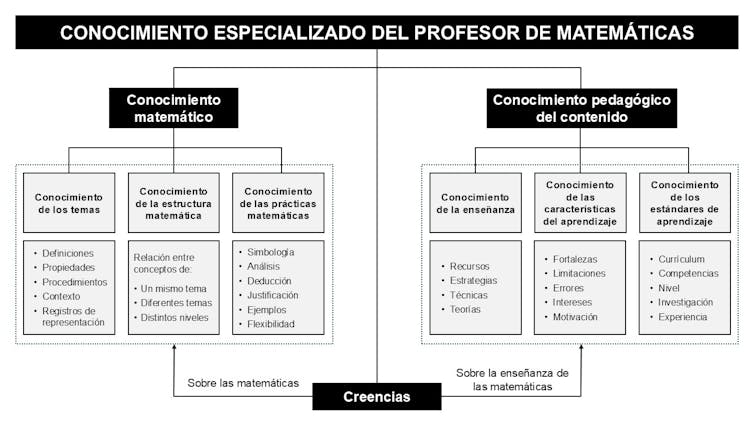

En los últimos años se ha investigado mucho sobre qué tipo de conocimientos necesita el profesorado para enseñar matemáticas adecuadamente. Uno de los modelos más reconocidos es el que se conoce en el ámbito académico como “conocimiento especializado del profesor de matemáticas”.

Según este paradigma, el conocimiento del docente va más allá de saber matemáticas, más allá incluso de tener buenas habilidades para transmitir sus conocimientos: tiene que enseñar a pensar y entender las matemáticas.

Leer más:

Juegos de mesa para hablar de matemáticas sin que nadie se dé cuenta

Dominar la materia

Para enseñar bien, es preciso dominar la materia que se enseña. En el caso que nos ocupa, el conocimiento especializado consiste en tres componentes principales.

-

El conocimiento de los temas, es decir, qué se enseña, por qué es importante y para qué se usa. El profesor ha de preguntarse: ¿cuáles son los conceptos que deben dominar los estudiantes? ¿Qué sentido tiene estudiarlos? ¿Cómo ayuda ese conocimiento a desarrollar otras habilidades matemáticas?

-

El conocimiento de la estructura matemática. No se trata de manejar conceptos de manera aislada, sino de entender cómo se relacionan y van progresando a lo largo de los años escolares. Esto es, ¿qué conexiones existen entre los temas? ¿Qué conocimientos deben haberse consolidado antes de introducir otros nuevos?

-

El conocimiento de las prácticas matemáticas, que tiene que ver con saber cómo se explican, se representan y se justifican las ideas matemáticas. Por ejemplo, ¿cómo se puede demostrar que una respuesta es correcta? ¿Qué ejemplos ayudan a entender mejor un concepto? ¿Cuántas formas distintas existen de resolver un problema?

Dominar la manera de enseñar

En cuanto al conocimiento pedagógico del contenido, también se puede dividir en tres componentes.

-

El conocimiento de la enseñanza de las matemáticas: cómo enseñar y qué materiales usar. Se trata de identificar qué métodos y estrategias son más efectivos para un tema concreto. Además de qué recursos o materiales pueden hacer que los estudiantes lo entiendan mejor.

-

El conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas: cómo los estudiantes piensan y entienden las matemáticas. ¿Qué dificultades suelen tener los estudiantes? ¿Cómo pueden cambiar sus ideas a medida que aprenden?

-

El conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas, que consiste en saber qué se espera en cada curso y cómo analizar estas metas de forma crítica. ¿Cuáles son los objetivos específicos para este nivel? ¿Cómo puedo evaluar si los estudiantes los están alcanzando? ¿Qué aspectos podrían mejorarse o adaptarse según el contexto?

De las fracciones a los porcentajes

Para ilustrarlo, podemos usar un ejemplo sencillo con el concepto de fracción.

Imaginemos que tenemos una tableta de chocolate dividida en 8 partes iguales y nos comemos 3 pedazos. En este caso, la fracción que representa la cantidad de chocolate que hemos comido es 3/8 y la que no hemos comido 5/8. Aquí se enseña el concepto de fracción como una parte de un todo. Se busca que el estudiante entienda qué significa una fracción y cómo se representa.

Las fracciones se utilizan para describir cantidades que no son enteras, desde recetas de cocina hasta repartos, medidas, distancias, probabilidades, entre muchos otros contextos cotidianos. Además, las fracciones se conectan con otros conceptos matemáticos. Por ejemplo, 3/8 también puede entenderse como la división de 3 entre 8, y a medida que avanzamos, se relaciona con números decimales o porcentajes. Así, comprender esta estructura ayuda a los estudiantes a conectar las fracciones con otros conocimientos previos y futuros, facilitando un aprendizaje progresivo y coherente.

Para enseñar bien este concepto, el docente debe saber cómo representarlo, explicarlo y justificarlo. Por ejemplo, ¿cómo mostrar visualmente qué es 3/8? ¿Cómo ayudar al estudiante a comprobar que 3/8 más 5/8 es igual a 1? ¿Qué ejemplos cotidianos se pueden usar para reforzar el significado?

Leer más:

Si las fracciones nos rodean en la vida cotidiana, ¿por qué cuesta entenderlas en clase?

Visualizar y manipular las fracciones

A este respecto, usar dibujos, diagramas o materiales manipulativos ayuda a los estudiantes a visualizar lo que significa “una parte de un todo”. Se puede emplear también juegos, recursos digitales interactivos o actividades manipulativas para reforzar la idea. Un buen docente debe saber elegir la representación más adecuada según el grupo y el momento de aprendizaje.

Un error muy frecuente que cometen los estudiantes es pensar que 1/8 es más grande que ¼, solo porque 8 es mayor que 4, sin comprender que el número en el denominador indica en cuántas partes se divide el todo. Saber anticipar este tipo de errores permite al docente diseñar actividades que ayuden a fortalecer la comprensión del concepto y a corregir ideas equivocadas de forma efectiva.

Finalmente, el docente debe conocer qué se espera que los estudiantes logren respecto a las fracciones en su nivel educativo. Por ejemplo, en un grado específico se espera que los alumnos puedan comparar y ordenar fracciones con el mismo denominador, mientras que en grados posteriores deben realizar operaciones con fracciones o conectarlas con decimales y porcentajes. Este conocimiento permite planificar actividades alineadas con los objetivos curriculares, evaluar el progreso de los estudiantes de manera pertinente, y adaptar la enseñanza según el contexto o las necesidades del grupo.

El papel de las creencias

El conocimiento especializado también tiene en cuenta lo que los profesores creen sobre las matemáticas y su enseñanza. Estas creencias, aunque a veces no se dicen en voz alta o ni siquiera se piensan conscientemente, influyen en las decisiones pedagógicas y en la forma de interactuar con el alumnado.

No solo afectan la forma de enseñar, sino también la motivación y el rendimiento de los estudiantes.

En definitiva, la manera en que un profesor entiende las matemáticas influye directamente en cómo las enseña. Si las ve como un proceso de exploración y descubrimiento, es más probable que fomente una enseñanza participativa. En este caso valorará más el razonamiento y no solo la respuesta correcta.

En cambio, una visión más cerrada puede llevar a clases basadas en la repetición y la memorización.

Transformar la formación de los docentes

La competencia matemática es esencial para la ciudadanía en un mundo cada vez más digitalizado. Sin profesorado capaz de traer eficazmente el saber matemático al aula, se corre el riesgo de que las matemáticas sigan percibiéndose como un conjunto de reglas incomprensibles, alejadas de la vida real.

Los estudios ya han mostrado qué conocimientos necesitan los docentes para enseñar mejor. Ahora el reto es ponerlo en práctica, con acciones que los ayuden a seguir aprendiendo, compartir experiencias, reflexionar sobre su enseñanza y conectar la formación docente con los desafíos concretos del aula.

![]()

Daniel Martín-Cudero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. No basta con saber matemáticas para enseñarlas bien – https://theconversation.com/no-basta-con-saber-matematicas-para-ensenarlas-bien-265229