Source: The Conversation – (in Spanish) – By Azahara Leonor Miranda Gálvez, Profesora Ayudante a Doctor, Universidad Loyola Andalucía

En los últimos años, los niños se han enfrentado a muchos retos que han dejado huella. La pandemia cambió sus rutinas, la tecnología transformó la manera en que nos relacionamos y la presión escolar llega cada vez antes, afectando incluso a los más pequeños.

Pero más allá de estos retos, en el día a día surgen situaciones cotidianas que, al igual que a los adultos, nos ponen a prueba, desde conflictos familiares o problemas con los amigos, hasta una separación o la pérdida de un ser querido. La vida, incluso en las mejores condiciones, consiste en eso. Como escribió Rumi, poeta y místico sufí del siglo XIII: “La herida es el lugar por donde entra la luz”. En otras palabras, cada reto que afrontamos es también una puerta abierta para aprender y crecer.

Aunque el deseo de evitar cualquier sufrimiento a nuestros hijos es una tendencia natural de todo padre o madre, también queremos criarlos para que sean capaces de afrontar dificultades. La resiliencia, que es la capacidad de adaptarse y crecer tras una dificultad, es clave para su bienestar emocional. Y no se nace con ella: se va construyendo poco a poco, con apoyos personales, sociales y comunitarios. Entre todos esos factores, la familia tiene un papel clave, porque es el primer lugar donde los niños aprenden a enfrentar los retos de la vida.

Leer más:

Por qué la frustración es necesaria y puede ser positiva para el aprendizaje

En este artículo vamos a compartir consejos prácticos que las familias pueden usar todos los días para ayudar a los niños a hacerse más resilientes y acompañarlos de la mejor manera mientras crecen.

Transformar las dificultades en aprendizaje

El concepto resiliencia (y su diferenciación de conceptos más generales como “resistencia” o “fortaleza”) surgió con estudios como el de la psicóloga estadounidense Emmy Werner y su equipo en Hawái. Durante 40 años (entre los 50 y los 90), siguieron a un grupo de niños que crecían en extrema pobreza y comprobaron que alrededor de un tercio, a pesar de este punto de partida, llegaba a ser adulto competente y con buena salud mental. ¿Qué los diferenciaba de los demás?

La resiliencia se puede entender simplemente como la capacidad de adaptarse y recuperarse después de una dificultad. No significa ser invulnerable ni evitar el dolor, sino aprender a seguir adelante y, a menudo, aprender a usar herramientas que nos ayudarán a manejar mejor los retos futuros. No es un “rasgo especial” que solo tienen algunos, sino una capacidad común que se puede desarrollar con el apoyo adecuado. Además, se construye en las experiencias y relaciones de la vida diaria, no solo en situaciones extraordinarias.

Pautas para la familia

Todos los padres y cuidadores pueden ayudar a que los niños sean más resilientes. Se trata no tanto de evitarles los problemas, sino de estar a su lado mientras los afrontan y ayudarles a entender lo que sienten y a encontrar maneras de manejarlo. Esta es la manera de desarrollar herramientas que les sirvan ahora y en el futuro. Por eso, aquí compartimos algunas ideas prácticas para que los hijos “crezcan en resiliencia” desde casa.

-

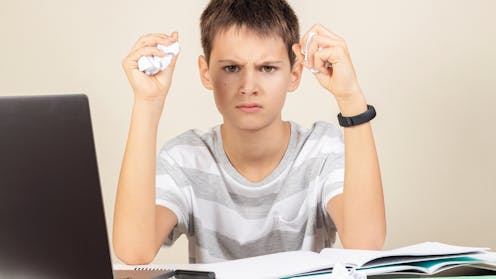

Educar en emociones. Escuchar sin juzgar y ayudar a los niños a poner palabras a lo que sienten es fundamental. Por ejemplo, si una niña se frustra al armar un puzle, podemos decir: “Veo que estás frustrada porque no encuentras las piezas. Es normal sentirse así, pero eso no significa que no lo estés haciendo bien”. De esta manera, les enseñamos a afrontar dificultades de forma constructiva.

-

Promover la autonomía. Permitirles que hagan frente a pequeños retos y aprendan, incluso de los errores. Por ejemplo, no acudir inmediatamente a ayudarles con el puzle, sino esperar a que lo retomen en un tiempo y acaben descubriendo por sí solos la satisfacción de haberlo resuelto sin ayuda. O, por ejemplo, permitirles vestirse solos y solo ayudarles si realmente lo necesitan. Junto a esa autonomía, es importante que los niños se sientan acompañados y apoyados, ya sea en la familia o con los amigos, porque eso les da seguridad y les hace sentir que pertenecen a un grupo.

-

Ayudarles a gestionar su autoexigencia y a comunicar sus necesidades. Por ejemplo, si un niño se siente abrumado por tareas escolares, puede aprender a decir: “Necesito un descanso antes de seguir” o “No puedo hacer esto ahora, ¿podemos reorganizarlo?”. En lugar de decirles exactamente qué hacer, los padres pueden enseñarles a poner en palabras lo que sienten y practicar juntos cómo se pide ayuda. De esta forma, desarrollan seguridad y confianza en sí mismos al enfrentar distintos retos, y también aprenden a cuidarse a sí mismos.

-

Fortalecer la autoestima: establecer metas realistas y reconocer sus éxitos. Celebrar los pequeños logros ayuda a que los niños confíen en sí mismos y entiendan que cada paso cuenta en su aprendizaje. Así, van formando una autoestima fuerte que les permite hacer frente a desafíos, tomar decisiones y aprender de sus errores sin miedo. Por ejemplo, un niño con autoestima sana acepta las equivocaciones, aprende de ellas y sigue intentando, ya sea tras una mala nota o al no ser elegido para un equipo. La clave es valorar el esfuerzo y los logros reales, sin exagerar elogios, y enseñar que equivocarse es parte del aprendizaje.

-

Dar ejemplos de resiliencia. No hay que olvidar que los niños aprenden principalmente mirando a los adultos, por lo que es muy importante mostrarles cómo afrontamos nuestras dificultades de manera positiva. Enseñar resiliencia no es solo darles herramientas, sino también ser un ejemplo. Además, los adultos podemos aprender y mejorar nuestras propias habilidades mientras acompañamos a los niños en su crecimiento.

Leer más:

Hemos perdido, ¿y qué? La importancia de la derrota en el aprendizaje

Pequeños gestos, grandes aprendizajes

Cuando acompañamos a los niños y les mostramos con el ejemplo cómo afrontar los retos, descubren que cada dificultad puede ser una oportunidad para aprender y crecer.

Los pequeños gestos diarios –escuchar con atención, reconocer un esfuerzo o poner límites con cariño– hacen una gran diferencia. ¿Qué hábitos de resiliencia podría empezar a practicar hoy con sus hijos?

![]()

Azahara Leonor Miranda Gálvez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Resiliencia en casa: cómo ayudar a los niños a crecer fuertes día a día – https://theconversation.com/resiliencia-en-casa-como-ayudar-a-los-ninos-a-crecer-fuertes-dia-a-dia-265414