Source: The Conversation – in French – By Jan Rovny, Professor of Political Science, Centre d’études européennes et de politique, Sciences Po

Certes, le parti populiste du milliardaire Andrej Babiš est arrivé en tête aux élections législatives. Mais quand on analyse de plus près la situation politique dans le pays, on constate que cette victoire ne signifie pas, loin de là, que Babiš pourra mettre en œuvre la totalité de son programme. Il ne dispose pas de la majorité absolue et devra donc s’allier à des partis dont le soutien à long terme ne lui est pas garanti.

Les élections législatives tchèques des 3 et 4 octobre 2025 ont été marquées par le retour en force de l’ancien premier ministre (2017-2021) – et candidat malheureux à la présidentielle de janvier 2023 – Andrej Babiš.

Son mouvement populiste, ANO (Akce nespokojených občanů, Action des citoyens mécontents), est arrivé en première position, récoltant plus de 34 % des suffrages et remportant 80 sièges sur les 200 que compte la Chambre basse du Parlement, soit un gain de huit sièges. Tandis que Babiš célébrait sa victoire au son de la pop italienne des années 1980 – musique qui évoque mon enfance dans la Tchécoslovaquie communiste –, les observateurs comprenaient déjà que son chemin serait semé d’embûches.

Quelle majorité pour le parti d’Andrej Babiš ?

Comme dans la plupart des démocraties occidentales, la politique tchèque se polarise de plus en plus autour de deux pôles.

L’un s’ancre dans les institutions et les normes de la démocratie libérale, tout en soutenant la coopération internationale sous la forme du libre-échange, de la défense transatlantique et de l’intégration européenne. L’autre devient de plus en plus sceptique à l’égard des bienfaits de ces marchés ouverts et de cette démocratie libérale, qu’il perçoit comme sources de concurrence déloyale et d’immigration indésirable, provoquant des tensions économiques et culturelles. Les élections de 2025 ont consolidé ces deux blocs : elles ont confirmé ANO comme hégémon incontesté du camp illibéral, tout en renforçant les formations les plus libérales du camp opposé.

Fondé en 2011, ANO s’était d’abord présenté comme un mouvement antisystème mené par un homme d’affaires milliardaire promettant de remplacer les élites politiques traditionnelles par des « gens normaux qui travaillent dur ».

Mettant en avant ses succès entrepreneuriaux (dans le domaine de l’agroalimentaire), Babiš cherchait alors à séduire un électorat de centre droit déçu par la politique traditionnelle. Mais au fil de la décennie, il a découvert que les électeurs les plus réceptifs à son populisme se trouvaient parmi les couches sociales plus fragiles et moins éduquées des régions périphériques. Progressivement, ANO s’est éloigné de son discours initial sur l’efficacité gouvernementale pour adopter des politiques sociales ciblées, mêlées à une critique de plus en plus virulente de l’immigration et des régulations climatiques.

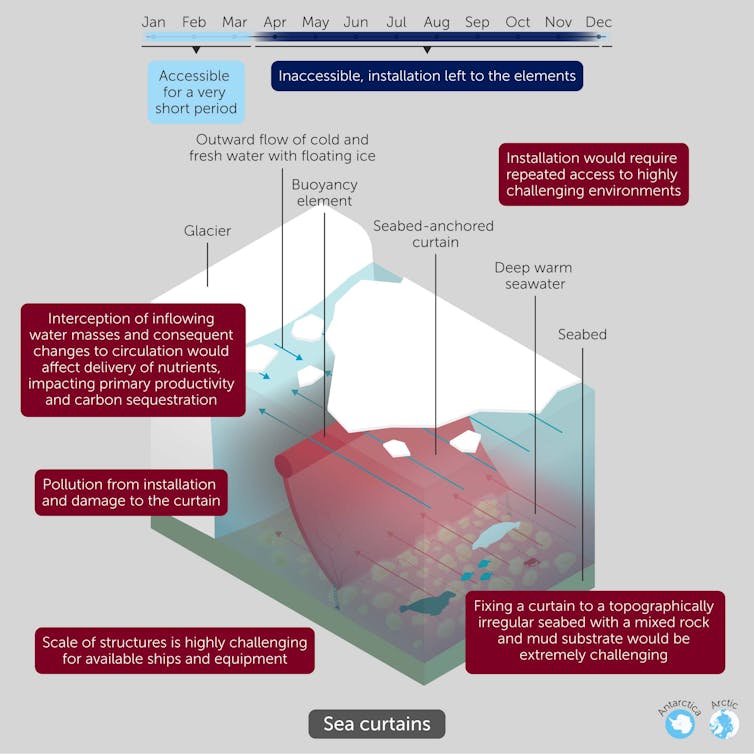

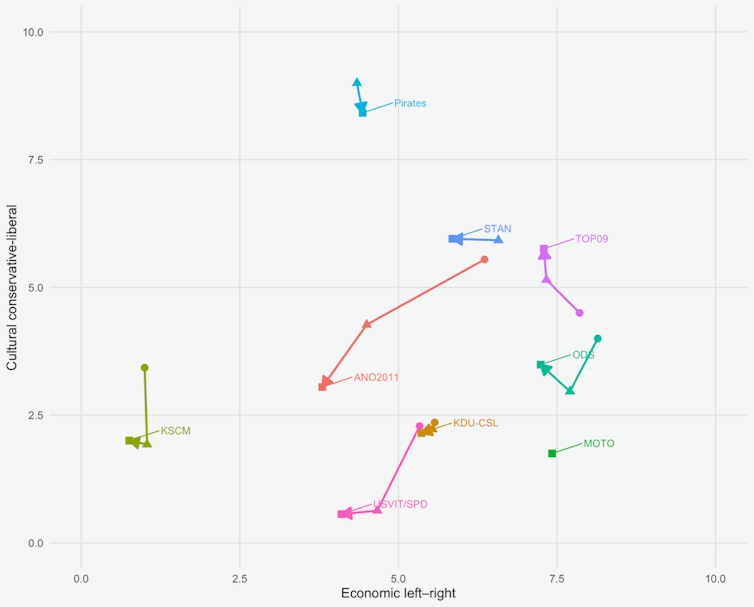

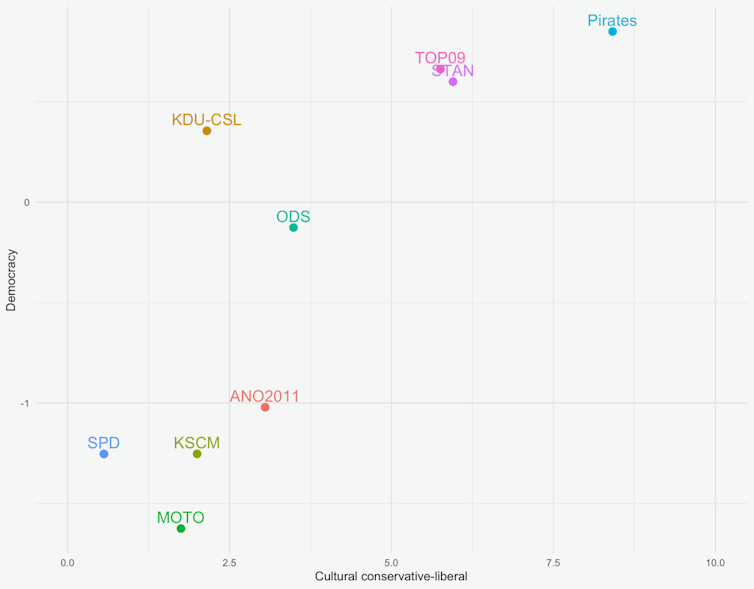

Ce déplacement est visible dans la figure 1, tirée des recherches que j’ai conduites avec plusieurs collègues, qui situe les partis tchèques sur les dimensions économique et culturelle entre 2014 et 2024 : ANO s’y déplace nettement d’un centre-droit libéral vers un conservatisme à tendance sociale.

Fourni par l’auteur

Dans son discours de victoire, Babiš a martelé que son premier Conseil des ministres rejetterait officiellement le pacte européen sur la migration ainsi que le système d’échange de quotas d’émission de carbone, et privilégierait le financement de la sécurité sociale et de la santé plutôt que le soutien à l’Ukraine, même s’il a donné des gages à l’UE et à l’OTAN.

Mais quel que soit le gouvernement qu’il parviendra à former, les obstacles seront nombreux.

Le premier défi de Babiš découle paradoxalement du score élevé d’ANO, obtenu au détriment de partis radicaux plus petits. L’alliance Stacilo ! (« Assez ! »), rassemblée autour du Parti communiste (KSCM) – qui mêle programme social radical, nationalisme nativiste et sympathies prorusses – n’a pas franchi le seuil électoral, condamnant une nouvelle fois la gauche historique à l’absence parlementaire.

Le parti d’extrême droite SPD, dont la campagne a combiné promesses sociales, rejet de l’immigration, opposition aux réfugiés ukrainiens et hostilité à l’UE, a lui aussi perdu des voix et cinq sièges. La domination d’ANO sur l’espace économiquement de gauche mais culturellement conservateur fragilise donc ses propres partenaires potentiels et complique la recherche d’une majorité stable.

La seule majorité possible du camp illibéral impliquerait une coopération – soit dans une coalition formelle, soit sous la forme préférée de Babiš, celle d’un gouvernement minoritaire d’ANO soutenu au Parlement – avec le SPD et les Motoristes. Ensemble, ces trois forces totalisent 108 sièges sur 200. Mais, là encore, les obstacles sont nombreux.

Le premier problème est programmatique. Les Motoristes sont une nouvelle formation menée par un homme d’affaires et coureur automobile, Filip Turek, amateur de gros moteurs, dont la collection personnelle comprend des armes et des objets nazis. Ce parti combine un libertarisme économique axé sur les baisses d’impôts et l’équilibre budgétaire avec un conservatisme viriliste. Tout en partageant avec ANO et le SPD leur opposition à la régulation climatique et à l’immigration, les Motoristes risquent de rejeter les politiques sociales coûteuses prônées par leurs deux alliés potentiels. Par ailleurs, bien que critiques envers l’Union européenne, ANO et les Motoristes refusent de réclamer un référendum sur un Czexit – sortie de la Tchéquie de l’UE –, que le SPD, lui, soutiendrait volontiers. Trouver une ligne commune s’annonce donc ardu.

Le deuxième problème est organisationnel. Les Motoristes sont des novices en politique, tandis que les élus du SPD proviennent de formations d’extrême droite diverses, regroupant conspirationnistes, militants antivax et admirateurs de Poutine. Utile pour gonfler le nombre de députés, cette alliance pourrait vite se révéler aussi instable qu’embarrassante.

Enfin, Babiš reste juridiquement vulnérable : il fait l’objet d’une enquête pour usage abusif de subventions agricoles européennes et pour conflit d’intérêts lié à son empire agro-alimentaire. Le président Petr Pavel a d’ores et déjà rappelé que, s’il chargeait Babiš de former le prochain gouvernement, celui-ci devrait se conformer pleinement au droit tchèque et européen.

Dans le camp d’en face, la progression des partis libéraux (au sens sociétal du terme)

Qu’en est-il du bloc opposé ? Le « bloc démocratique » s’articule autour de la coalition Spolu, qui regroupe les partis conservateurs (ODS et TOP 09) et le parti chrétien-démocrate (KDU-CSL), et qui est dirigée par le premier ministre sortant Petr Fiala. La coalition, qui avait en janvier 2023 soutenu la candidature victorieuse de Petr Pavel à la présidence, a obtenu plus de 23 % des voix et 52 sièges (contre 71 dans le Parlement précédent).

Le gouvernement Fiala, qui incluait également le parti libéral des Maires et Indépendants (STAN), s’est trouvé à la tête du pays depuis le début de la guerre à grande échelle menée par la Russie contre l’Ukraine, gérant à la fois l’afflux de réfugiés ukrainiens et la flambée des prix de l’énergie et de l’inflation.

S’il a mis en avant son rôle de garant de l’ancrage occidental de la République tchèque, il a sous-estimé le coût social payé par les catégories les plus modestes. En l’absence d’une gauche traditionnelle, le camp illibéral a su capter ce mécontentement populaire, mêlant conservatisme culturel et discours social.

Malgré la victoire électorale du camp illibéral, les deux forces politiques les plus libérales du pays – STAN et le Parti pirate – ont progressé, grâce au succès des Pirates. En 2021, les deux formations réunies comptaient 37 sièges (33 pour STAN, 4 pour les Pirates). En 2025, STAN recule à 22 sièges, mais les Pirates dépassent le SPD en en obtenant 18, portant leur total combiné à 40 sièges.

Ces deux partis, bien organisés et efficaces, défendent une ouverture culturelle affirmée – notamment en soutenant le mariage pour tous (qui pour l’instant n’est pas légal dans le pays, les couples de même sexe disposant seulement d’un équivalent du PACS français) – et s’intéressent désormais davantage aux questions sociales négligées par le précédent gouvernement, comme le logement et la protection sociale. Leurs voix dans l’opposition pourraient ainsi contester la prétention de Babiš à représenter les classes économiquement fragiles.

Une polarisation croissante

La polarisation croissante entre forces illibérales – prônant un mélange de nationalisme, d’exclusion et de politiques sociales – et forces démocratiques, attachées à la coopération et au commerce international, constitue une mauvaise nouvelle pour la démocratie tchèque.

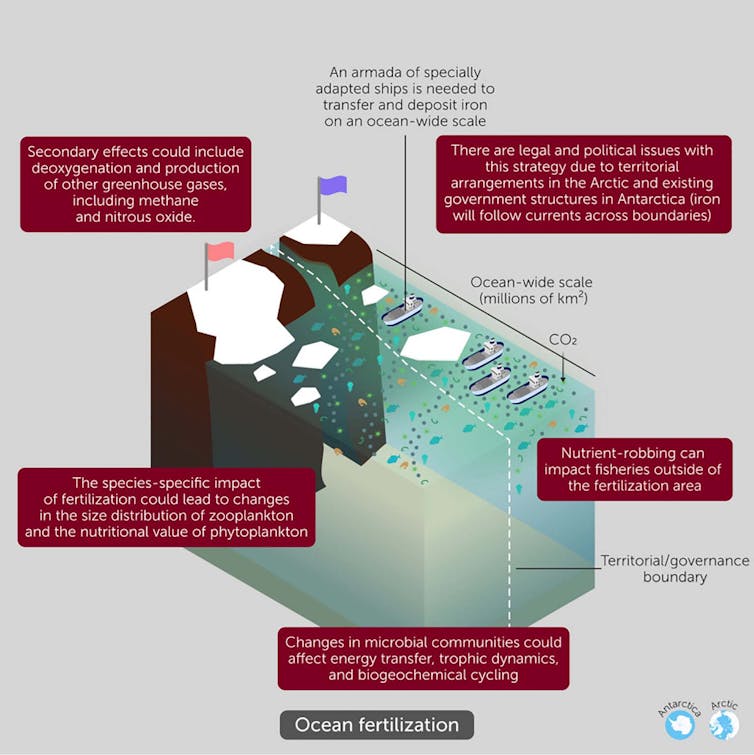

La figure 2 (données du Chapel Hill Expert Survey) montre combien les attitudes culturelles sont liées aux positions sur la démocratie, et illustre la fracture entre ANO et ses alliés potentiels d’un côté, et les partis du gouvernement sortant et les Pirates de l’autre.

Fourni par l’auteur

Pourtant, les démocrates ne doivent pas désespérer. La victoire de Babiš est une victoire à la Pyrrhus.

D’une part, son succès affaiblit ses propres alliés potentiels : toute coalition qu’il formera sera fragile, hétérogène et instable. Contrairement à Viktor Orban en Hongrie, Babiš ne dispose pas d’une majorité constitutionnelle. Contrairement à Donald Trump aux États-Unis, il sera limité par le président Petr Pavel, qui l’a battu à la présidentielle de 2023, et par un Sénat dominé par le bloc démocratique.

D’autre part, les deux blocs ne sont pas aussi figés qu’ils en ont l’air. Le camp démocratique dispose de relais possibles auprès des électeurs de la gauche conservatrice, actuellement séduits par ANO ou le SPD. La figure 2 montre par exemple que ce camp comprend aussi des conservateurs culturels, tels que les chrétiens-démocrates du KDU-CSL, dont la religiosité n’exclut pas l’attachement à la démocratie libérale. Par ailleurs, l’absence persistante d’une gauche traditionnelle pourrait inciter les centristes libéraux – en particulier les Pirates – à se saisir plus systématiquement des questions de protection sociale et d’exclusion économique.

La démocratie se portera mieux partout lorsque les partis démocratiques couvriront l’ensemble du spectre politique : lorsqu’ils sauront parler aux conservateurs comme aux libéraux, et défendre l’ouverture internationale tout en s’attaquant sérieusement aux coûts sociaux du libre-échange et de la mobilité. Les résultats des élections législatives tchèques de 2025 ne garantissent pas cet avenir – mais ils le rendent possible.

![]()

Jan Rovny a reçu des financements de la Commission Européenne: Horizon Europe — 101060899 — AUTHLIB.

– ref. Élections législatives tchèques de 2025 : la victoire à la Pyrrhus d’Andrej Babiš – https://theconversation.com/elections-legislatives-tcheques-de-2025-la-victoire-a-la-pyrrhus-dandrej-babis-266803