Source: The Conversation – in French – By Cécile Vaissié, Professeure des universités en études russes et soviétiques, Université de Rennes 2, chercheuse au CERCLE (Université de Lorraine), Université Rennes 2

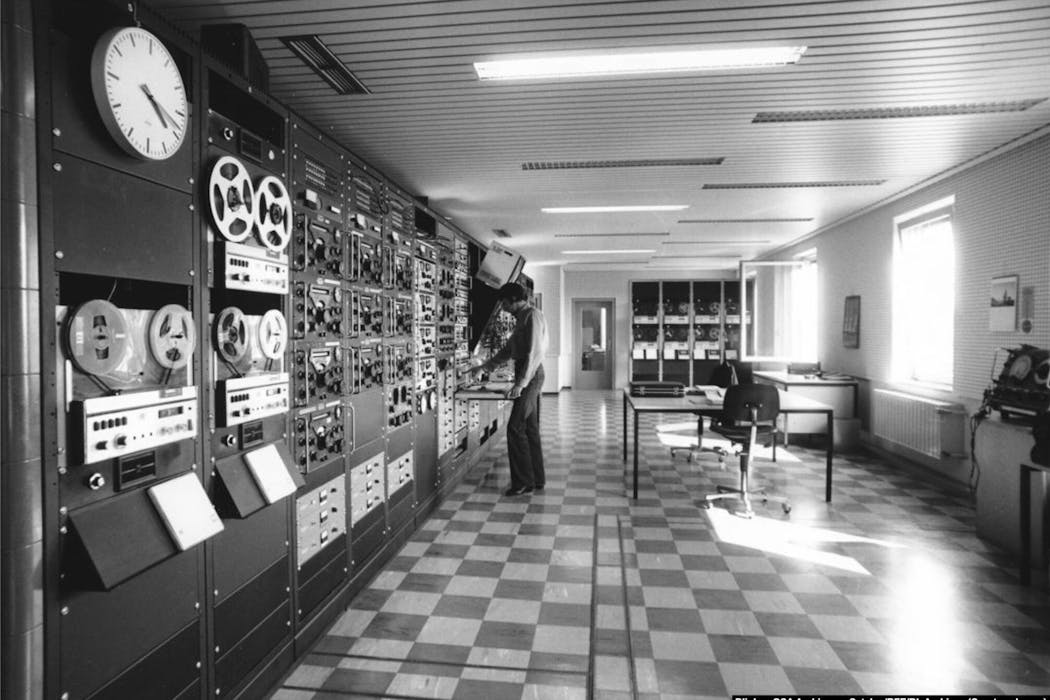

RFE/RL

Durant la guerre froide, de nombreux Soviétiques captaient en cachette Radio Liberty, une station financée par les États-Unis et dont le QG se trouvait à Munich (alors en République fédérale d’Allemagne). Ils y écoutaient des dissidents originaires d’URSS qui leur faisaient connaître des informations inaccessibles dans leurs médias nationaux du fait de la censure. L’un de ces journalistes était Oleg Toumanov. Son épouse, Eta, enseignait le russe à des militaires américains. Mais Oleg – de même, très probablement, qu’Eta – travaillait en réalité pour le KGB…

Les histoires d’espions ont pour intérêt majeur non tant d’établir des faits – tout le monde y ment, ou à peu près – que de susciter des questions, celles-ci aidant à décrypter d’autres cas, plus contemporains.

Très révélateurs, les parcours d’Oleg Toumanov et de son épouse ont été rappelés lors d’une exposition intitulée « Des Voix de Munich dans la Guerre froide », organisée au musée municipal de Munich du 30 septembre 2022 au 5 mars 2023 et consacrée aux radios occidentales Radio Free Europe (RFE)/Radio Liberty (RL).

Oleg Toumanov (1944-1997) travaillait pour Radio Liberté (RL), mais aussi pour le KGB. Quant à son épouse… la question reste complexe.

Radio Liberté, l’une des radios occidentales émettant vers l’URSS

La guerre froide avait à peine commencé quand les États-Unis ont créé deux radios basées à Munich : Radio Free Europe (RFE), qui, dès 1950, émettait vers les pays d’Europe centrale contrôlés par l’URSS ; et Radio Liberty qui visait l’URSS et qui, lancée le 1er mars 1953 sous le nom de Radio Liberation from Bolshevism, est devenue, en 1956, Radio Liberation, puis, en 1959, Radio Liberté (RL). Ses programmes, comme ceux de RFE, étaient diffusés dans les langues des auditeurs potentiels.

Aujourd’hui, nous parlerions de « guerre des narratifs » : il s’agissait de faire parvenir aux sociétés dites « de l’Est » des informations sur l’Occident, mais aussi sur leurs propres pays, par exemple en lisant à l’antenne des textes de dissidents, et d’accompagner le tout d’éléments des cultures occidentales et dissidentes.

Les États-Unis considéraient pouvoir ainsi fragiliser l’URSS, et celle-ci a d’ailleurs brouillé RL dès ses débuts. Pour Mark Pomar, qui y a été employé, RL et RFE étaient l’expression d’émigrés souhaitant représenter leur pays tel qu’il serait sans les communistes, alors que Voice of America, apparue en février 1947, était, elle, conçue comme la voix officielle des États-Unis ; Radio Liberté était donc, aux yeux de Pomar, « une radio entièrement russe qui se trouvait être à Munich », mais dont les financements venaient de la CIA jusqu’en 1971, puis du budget américain.

Oleg Toumanov, une belle carrière chez Radio Liberté

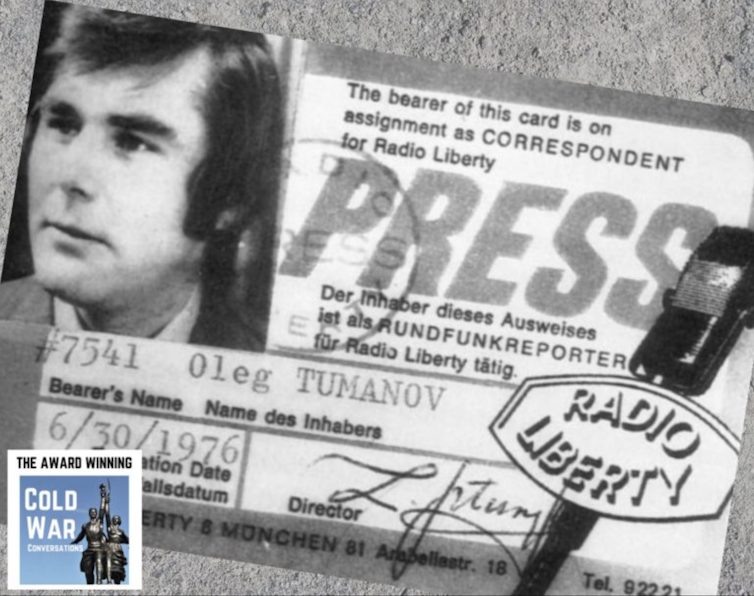

Oleg Toumanov qui, en 1993, publiera des « souvenirs » en anglais sous le titre Confessions d’un agent du KGB, a travaillé à Radio Liberté pendant vingt ans.

Né à Moscou en 1944, il rejoint en 1963 la flotte soviétique. En novembre 1965, il quitte son bateau à la nage près des côtes libyennes ; une fois à terre, il déclare vouloir être transféré chez les Occidentaux. Le 5 décembre 1965, un avion américain le conduit en RFA, dans un centre américain pour réfugiés : il y est interrogé, y compris avec l’aide d’un détecteur de mensonges. Le 14 avril 1966, il obtient l’autorisation de résider en permanence en Allemagne. Peu après, et non sans avoir subi de nouveaux tests, il est recruté par Radio Liberté.

Sa carrière y est spectaculaire : engagé au département « nouvelles » du service russe, Toumanov intervient assez vite à l’antenne et signe, dès 1967, un contrat à vie avec RL. Quelques années plus tard, il est nommé rédacteur en chef du service russe : le plus haut poste que puisse décrocher un non-Américain.

Cold War Convsersations, site du podcast consacré à la guerre de l’historien Ian Sanders

Mais Toumanov disparaît le 26 février 1986. Il réapparaît à Moscou le 28 avril, lors d’une conférence de presse organisée par le ministère soviétique des Affaires étrangères, et dénonce les liens de RL avec la CIA. Par la suite, il expliquera avoir risqué d’être démasqué, suite à la défection de deux officiers du KGB. Avec l’aval de celui-ci, il a donc rejoint Berlin-Est et y a été débriefé, avant de prendre l’avion pour Moscou. Gorbatchev, au pouvoir en URSS depuis un an, vient de lancer la perestroïka.

Un parcours en questions

Ce parcours suscite bien des questions. L’une porte sur le moment où Toumanov a été recruté par les services soviétiques : sa « fuite d’URSS » était-elle une opération programmée par ceux-ci, comme Toumanov l’affirmera dans ses mémoires ? Ou, comme le croiront certains de ses collègues de RL, le jeune homme a-t-il été recruté alors qu’il se trouvait déjà en Occident ?

En outre, de quelles missions était-il chargé ? Il devait, écrira-t-il, infiltrer les cercles d’émigrés, et aurait transmis à ses officiers traitants – qu’il rencontrait à Berlin-Est, Vienne et Helsinki, mais jamais en RFA – des informations sur les employés de Radio Liberté. Il se chuchote aussi que, grâce à des documents transmis par Toumanov, l’URSS aurait découvert qu’une taupe travaillait pour les Américains dans les plus hauts cercles du PCUS.

L’ancien marin aurait également joué un rôle clé dans une opération conçue pour désinformer l’Occident. En revanche, Toumanov n’était sans doute pas chargé d’infléchir la rhétorique de Radio Liberté : passer pour un adversaire féroce du pouvoir soviétique était l’une des conditions de son poste…

S’agissait-il d’un cas isolé ? Non. Des documents désormais accessibles montrent que RL était « l’une des principales cibles » des services secrets de l’Est. La « guerre des narratifs » était au cœur, aussi, de la guerre froide.

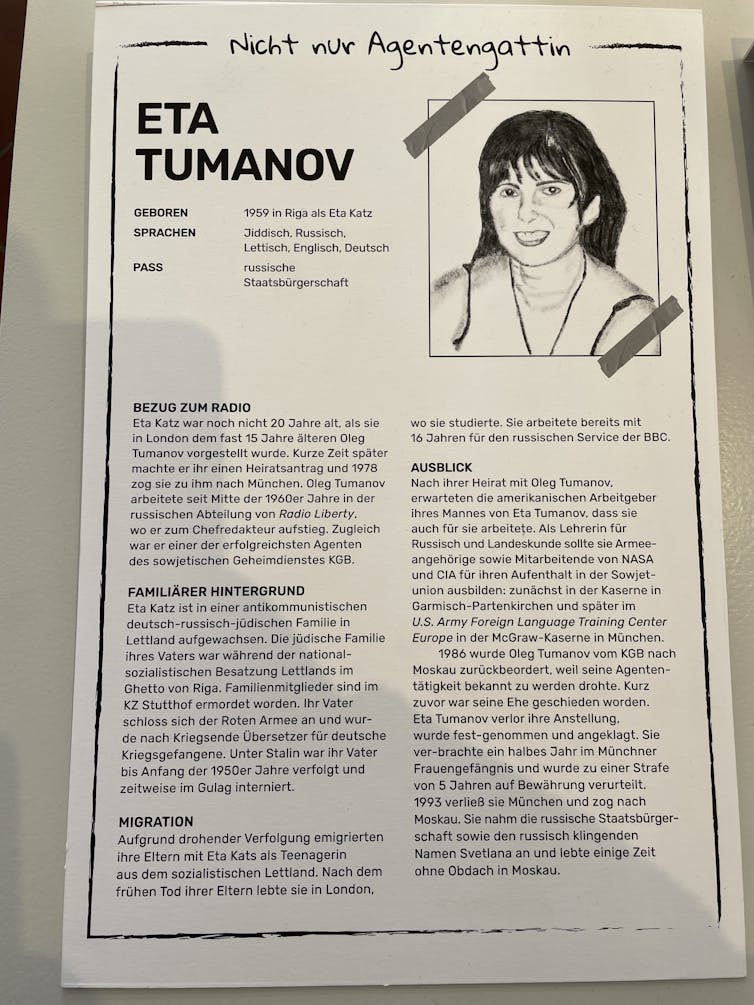

L’épouse de Toumanov, Eta-Svetlana Katz-Toumanov

Toumanov a épousé, en 1978, Eta Katz (ou Drits), qu’il avait rencontrée quinze jours plus tôt à Londres.

Compte Facebook d’Eta Toumanov (Svetlana Tumanova)

Dans une interview d’avril 2023, elle dira être née en 1959 à Riga et venir d’une « famille juive dissidente » qui souhaitait émigrer, ce qui était alors « presque impossible ». Mais, en 1970, une dizaine de personnes, juives pour la plupart et regroupées autour d’Edouard Kouznetsov, tentent de détourner un avion pour partir en Israël. Leur tentative ratée et leur procès suscitent une importante mobilisation internationale : le combat des Juifs pour quitter l’URSS devient mondialement connu. Dans ce contexte, les Katz peuvent émigrer en juin 1971, et Eta elle-même parlera de « miracle ». À Londres, à seize ans, elle commence à travailler comme secrétaire pour le service russe de la BBC.

Trois ans plus tard, elle rencontre Toumanov et le suit à Munich. Il lui aurait révélé, une ou deux semaines plus tard, qu’il travaillait pour le KGB. La jeune femme aurait été horrifiée, mais les deux postes qu’elle a par la suite occupés font douter de l’authenticité de ce « choc ». D’abord, elle enseigne le russe dans un institut de l’Armée américaine, et ses étudiants sont des officiers américains qui se préparent à des missions en URSS. Puis, en 1982, suite à une proposition d’un cadre de Radio Liberté, elle devient l’assistante du directeur de cet institut et travaille dans la base américaine.

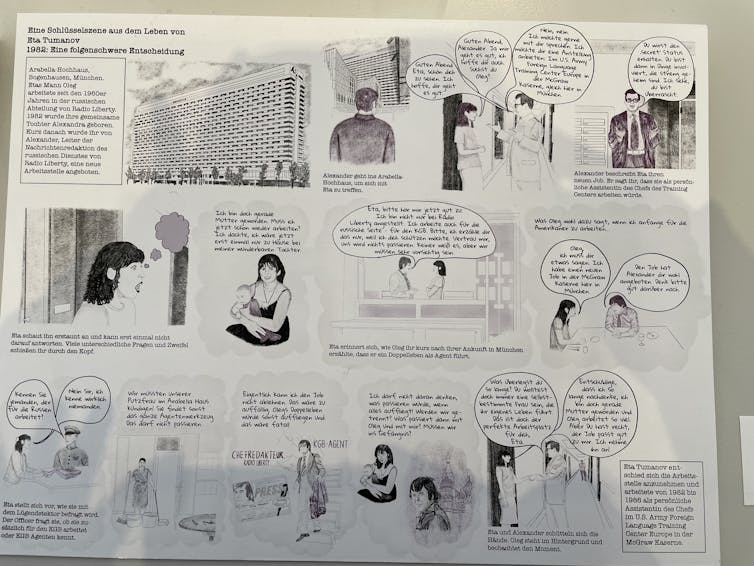

Fourni par l’auteur

Cette planche montre le moment où Alexander, le chef d’Oleg à Radio Liberté, propose à Eta de travailler comme assistante du directeur de l’institut de langues, avec un accès à des informations secrètes. Eta y est présentée comme une jeune mère qui hésite à accepter un tel poste.

Pour les rédacteurs de l’exposition de Munich, « les employeurs américains de son mari escomptaient qu’Eta Toumanov travaillerait pour eux », ce qui n’est pas impossible.

Fourni par l’auteur

Les questions que pose ce mariage

De nouvelles questions se posent donc. Est-il imaginable qu’Eta Toumanov ait occupé ses deux postes en Bavière sans collaborer avec les services secrets soviétiques, ainsi que le prétend son mari dans ses « souvenirs » ? Non. D’ailleurs, elle-même reconnaît aujourd’hui cette collaboration, même si elle déclare y avoir été « forcée » par son mariage.

Quelles informations a-t-elle alors transmises ? D’après ce qu’elle a confié à un journal israélien, il s’agissait de renseignements sur les emplacements, les mouvements et les armements des troupes américaines, et de nombreux détails personnels sur ses étudiants américains. A-t-elle aussi cherché à recruter certains d’entre eux ? À les influencer ? Et si Eta avait travaillé pour le KGB, ou pour d’autres services, avant même sa rencontre avec Toumanov ? Elle le nie.

Comme d’autres cas l’indiquent, l’Union soviétique a infiltré ses collaborateurs dans toutes les vagues d’émigration et a recruté des agents dans chacune de ces vagues. Et le parcours d’Eta, comme celui de son mari, semble ridiculiser le travail des services secrets occidentaux – en l’occurrence, américains et allemands – chargés de repérer, parmi les émigrés, ceux liés au KGB. Arrêtée en 1987 par la police allemande, Eta Toumanov est emprisonnée – six mois, selon elle ; plus de neuf, à en croire son mari. Accusée d’avoir travaillé pour le GRU, les services secrets militaires soviétiques, elle n’est condamnée qu’à cinq ans de probation.

Svetlana Toumanov à Moscou

En 1993, Eta Toumanov quitte Munich pour Moscou, prend la citoyenneté russe et adopte le prénom de Svetlana. En 2025, elle vit toujours dans la capitale russe où Poutine, soi-disant croisé en RDA, lui aurait fait attribuer un appartement. Sur sa page Facebook, elle se présente comme « retraitée des services de renseignement extérieur de la Fédération de Russie » et proclame, le 16 septembre 2023, sa « fierté » d’être l’une des cinq personnes dont les parcours sont mis en valeur dans l’exposition de Munich.

Elle poste de nombreuses photos, prises lors de mondanités ou de cérémonies, souvent en compagnie de descendants de « légendaires agents secrets » soviétiques, hauts gradés, voire tueurs, du NKVD, comme ici lors d’un hommage sur les tombes de ces agents secrets, hommage auquel participent, entre autres, la petite-fille de Pavel Soudoplatov, ainsi que le fils et la fille de Naum Eitingon avec leurs enfants et petits-enfants ; ou lors d’une soirée avec l’un des membres de la famille de Félix Dzerjinski, le créateur de la Tchéka. Mais le 22 décembre 2024, elle rend aussi hommage à Edouard Kouznetsov, qui vient de mourir.

Radio Liberté aujourd’hui

Après le coup raté d’août 1991, Eltsine a autorisé RFE/RL à ouvrir un bureau à Moscou. Quatre ans plus tard, ces radios ont quitté Munich pour Prague. La guerre froide était, soi-disant, terminée.

Toumanov est mort en octobre 1997 à Moscou et y a été enterré avec les honneurs militaires.

Radio Liberté a été parmi les premiers médias à être déclarés « agents de l’étranger » par les autorités russes en décembre 2017 et ses correspondants ont quitté la Russie en mars 2022, deux semaines après l’attaque russe de l’Ukraine.

Le 14 mars 2025, Donald Trump a appelé à réduire au maximum légal les financements de l’US Agency for Global Media (USAGM) et des radios à l’étranger. RFE et RL continuent néanmoins d’émettre et de publier, tout en combattant cette décision en justice.

![]()

Cécile Vaissié ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Le couple Toumanov : une page de la guerre froide qui a des échos aujourd’hui – https://theconversation.com/le-couple-toumanov-une-page-de-la-guerre-froide-qui-a-des-echos-aujourdhui-265038