Source: The Conversation – in French – By Patrick de Wever, Professeur, géologie, micropaléontologie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Au-delà du sport, le Tour de France donne aussi l’occasion de (re)découvrir nos paysages et parfois leurs bizarreries géologiques. Le Tour de France 2025 s’ouvre ainsi dans les Hauts de France. Ses coureurs traverseront notamment, au cours de ces premiers jours, la plaine flamande. C’est la partie française du « pays bas » qui borde la mer du nord du Boulonnais à la Frise. Et est depuis des millions d’années sujette aux submersions marines.

À l’est des Hauts de France, la Flandre française est limitée par les contreforts du Massif ardennais ; au sud, par les collines qui, du Cambrésis au Boulonnais, appartiennent à un bombement qui se poursuit en Angleterre. Jalonnant cette structure, un relief modeste de moins de 300 mètres de haut, dont fait partie le Blanc-Nez, a été entaillé par le trop-plein du lac qui occupait la mer du Nord pendant les périodes de grande extension glaciaire : cette entaille a formé la vallée étroite qu’est le détroit du Pas-de-Calais.

Au Nord, la Flandre intérieure (le houtland) est constituée de collines molles, formées d’alternances de sables et d’argiles, accumulées dans un bassin marin calme il y a 55 à 35 millions d’années environ. La ligne de rivage était d’abord adossée sur les collines du Boulonnais-Artois, et s’en est progressivement éloignée en migrant vers le nord, effet lointain de la formation des Alpes.

Depuis quelques millions d’années, la Flandre française est épisodiquement submergée par la mer du fait des interactions entre tectonique des plaques et climat. Le changement climatique d’origine anthropique vient renforcer le phénomène.

Un paysage issu de la dernière glaciation

Dans le passé, des torrents dévalaient les collines méridionales de la Flandre française, à l’image des oueds sahariens autour de certains massifs montagneux. De nombreuses nappes de cailloutis (reg) se sont ainsi disséminées sur toute la Flandre. Une période climatique particulière, très chaude, a figé certains de ces dépôts au niveau du rivage de l’époque, en les cimentant par des oxydes ferrugineux. Ces cailloutis transformés en cuirasses ont protégé de l’érosion ultérieure les sables qu’ils recouvraient, formant l’alignement des monts de Flandres qui a étonné géologues et curieux : le Mont Cassel (176 m) est l’un de ces témoins.

Au cours du Quaternaire (depuis 2,6 millions d’années), les glaciations ont fait varier le niveau marin de plus de 100 m, asséchant plus ou moins la Manche et la mer du Nord lors de chaque pic glaciaire. Archéologues, paléontologues et géologues ont su reconstituer à partir des terrasses fluviatiles de la Somme, 10 cycles glaciaires de 100 000 ans chacun environ. Les travaux du canal Seine-Nord-Europe vont aussi contribuer à préciser ces reconstitutions.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Le paysage actuel de la plaine maritime flamande résulte du façonnement produit depuis la fin de la dernière glaciation, c’est-à-dire environ 20 000 ans. Les archéologues néerlandais, belges et français qui coordonnent leurs recherches démontrent que la montée naturelle du niveau marin s’estompe, mais que le phénomène est désormais engendré sous l’effet prépondérant du réchauffement d’origine anthropique.

Des digues à partir du XIᵉ siècle

La dernière invasion marine a été bien documentée par les géologues : à partir de la fin du IIIe siècle et jusqu’au IXe siècle, ils ont mis en évidence l’enfouissement par une tourbe puis par des dépôts marins de traces d’activités agricoles et commerciales (salines entre autres). En réponse, montrent les archéologues de l’Inrap, les humains ont construit durant les 11e et XIIe siècles des digues pour se protéger de la submersion marine occasionnelle, et ont aménagé des espaces de collecte d’eaux pluviales pour se ménager une ressource en eau douce.

Wikimedia, Fourni par l’auteur

Jusque-là en effet, chaque propriétaire défendant son champ ne pouvait le faire qu’en renvoyant l’eau en excès chez ses voisins. Cette situation, qui engendrait des conflits, a mené dès le XIIe siècle Philippe d’Alsace, comte de Flandre, à tenter de mettre en place un système de gestion commun, ordonné et contrôlé. Mais il faut attendre le XVIIe siècle pour qu’un ingénieur hollandais, Cobergher, acquière la lagune résiduelle (Les Moëres) pour y construire un dispositif mécanique dont le principe est encore actuel. Seules la forme d’énergie et la commande des manœuvres, autorégulée aujourd’hui, ont depuis changé.

Aujourd’hui, la poldérisation – l’assèchement de marais littoraux pour en faire des terres cultivables – est de plus en plus gênée par la montée du niveau marin, par le développement de l’urbanisme et de l’industrialisation. La période de pluies soutenues, génératrices d’inondations au cours de l’hiver 2023-2024 a mis en évidence une autre limite : le processus de poldérisation a été élaboré pour drainer des terres agricoles ; à cette occasion, il a aussi été utilisé comme ouvrage d’assainissement à portée régionale pour drainer la totalité de la plaine maritime. Or ce système n’a jamais été dimensionné pour un tel objectif !

Un système de gestion désormais dépassé

Le principe de gestion est connu sous le nom de wateringues. Chaque propriétaire d’un lopin de terre est chargé de le cultiver et de l’entretenir : il rejette les eaux en excès (pluviales et ruissellements, donc douces), dans un drain (watergang) qui entoure sa parcelle et paye une redevance pour qu’elles soient collectées par un canal plus important (ringslot) qui les conduit vers des canaux classiques, gérés, eux, par Voies Navigables de France.

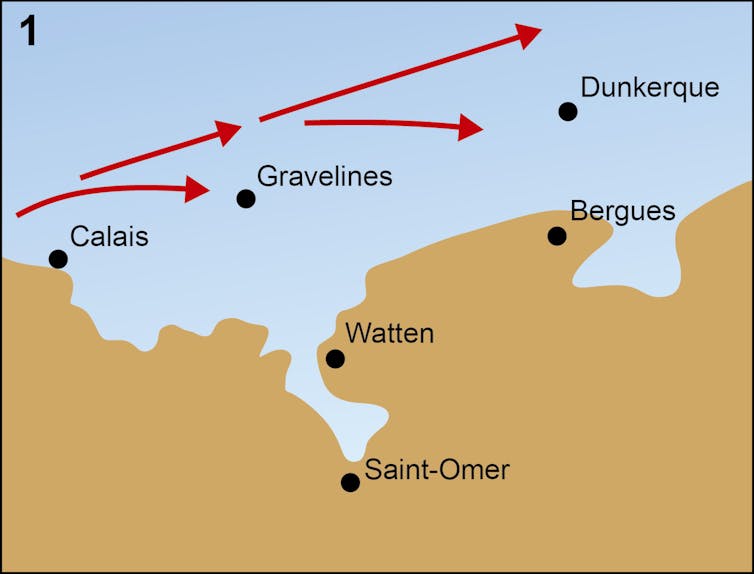

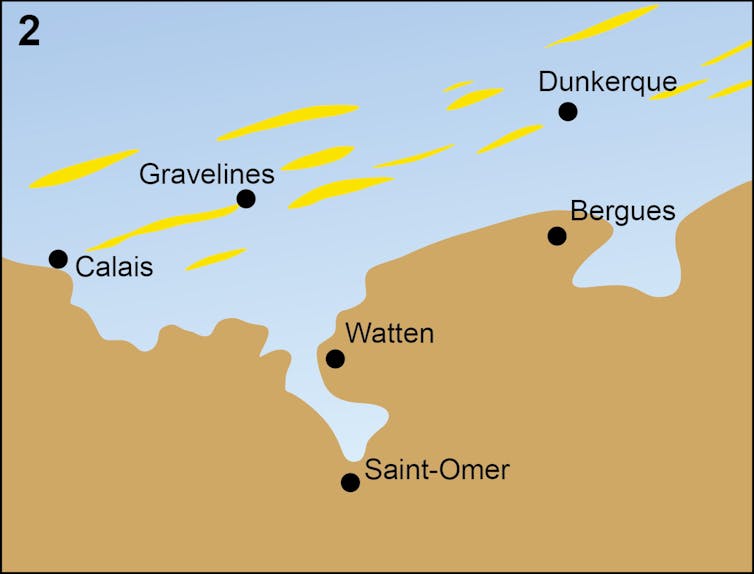

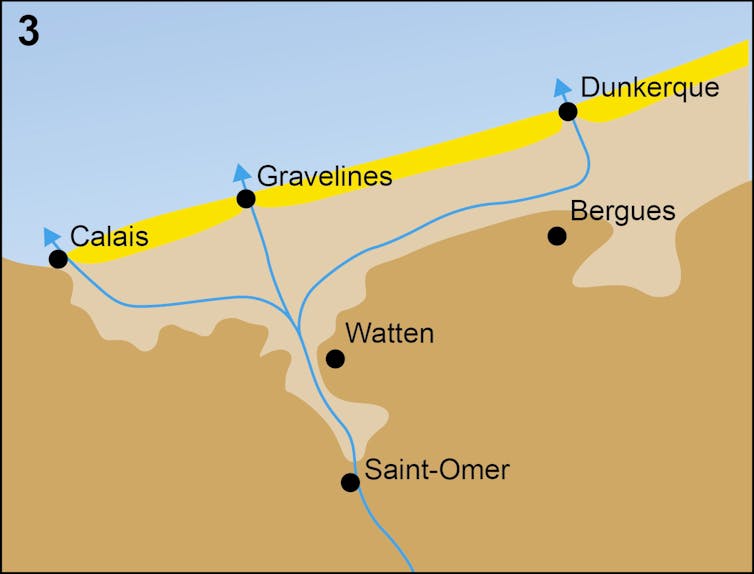

Modifié d’après AGUR, Fourni par l’auteur

Modifié d’après AGUR, Fourni par l’auteur

Modifié d’après AGUR, Fourni par l’auteur

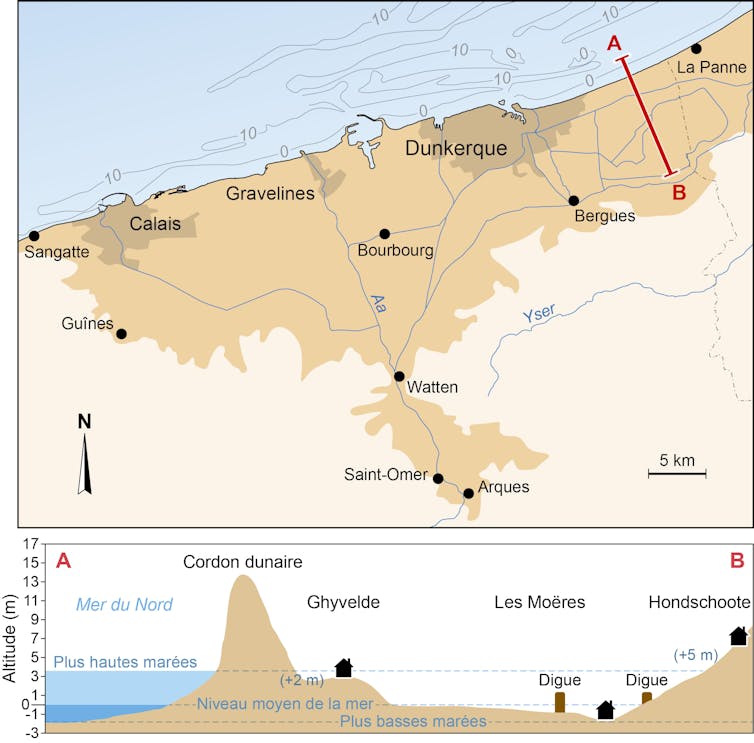

Modifié d’après AGUR/IIW, Fourni par l’auteur

Le principal problème est qu’aujourd’hui, à marée haute, l’écoulement de l’eau à la mer ne peut plus se faire naturellement par gravité, à cause de la montée du niveau marin. L’eau est donc momentanément stockée derrière des écluses, soit en attendant la marée basse, soit pour être reprise par des pompes qui la rejetteront au-dessus de ces écluses. L’épisode d’inondations de l’hiver 2023-2024 a démontré qu’on ne détourne pas impunément un aménagement si l’on n’a pas compris le système fonctionnel du territoire.

Dans ce contexte, il s’agit de repenser dans sa totalité l’aménagement de ce territoire, porteur d’enjeux très lourds, économiques, sociaux, environnementaux. La dépression des Moëres, en particulier, est aujourd’hui officiellement située sous le niveau de la mer : elle devrait donc être (progressivement) libérée de tout habitat et peu à peu transformée en bassin de collecte des eaux pluviales et de ruissellement. Diverses formes de valorisation économique sont à étudier. Seul problème : les négociateurs du Traité d’Utrecht (1713) ont fait passer la frontière au milieu de cette dépression… ce qui implique de traiter ce problème dans un cadre européen.

![]()

Francis Meilliez est Professeur honoraire de Géologie et directeur de la Société Géologique du Nord.

Patrick de Wever ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Tour de France 2025 : quand le peloton traverse les mystères géologiques de la Flandre – https://theconversation.com/tour-de-france-2025-quand-le-peloton-traverse-les-mysteres-geologiques-de-la-flandre-258131