Source: The Conversation – (in Spanish) – By Gianluca Marino, Profesor Titular de Universidad, Universidade de Vigo

La historia evolutiva de la vida en la Tierra no ha sido gradual ni continua. A lo largo de cientos de millones de años, ocurrieron grandes catástrofes que provocaron la desaparición rápida y global de muchas especies.

Estos episodios, conocidos como extinciones masivas, ocurrieron en periodos muy breves si los comparamos con la escala del tiempo geológico. En esos momentos, la diversidad de seres vivos disminuyó mucho más de lo habitual: especies de distintos grupos y ecosistemas desaparecieron, dejando una huella profunda en la historia de la vida.

Durante los últimos 540 millones de años, un periodo llamado Eón Fanerozoico, los paleontólogos han identificado cinco grandes extinciones masivas, conocidas como las “Cinco Grandes”. Además, hay un debate sobre una sexta extinción masiva que podría estar ocurriendo hoy, producida por la acción humana y a los rápidos cambios en el clima y el ambiente.

Las Cinco Grandes se relacionan con perturbaciones ambientales graves, como el calentamiento global, la acidificación de los océanos y/o la pérdida de oxígeno en el agua. Curiosamente, estos mismos fenómenos están ocurriendo en las últimas décadas, afectando a los ecosistemas de distintas regiones del planeta.

Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a cuestionar la idea de que esas extinciones afectaron de manera similar a los ecosistemas marinos y terrestres. Nuevas investigaciones han puesto en duda que las Cinco Grandes hayan sido realmente masivas en todos los ambientes por igual.

Dinghua Yang, Haijun Song/Agencia Sinc, CC BY

¿Qué es una extinción masiva?

En condiciones normales, las especies aparecen y desaparecen poco a poco. Este proceso ocurre a un ritmo llamado “tasa de extinción de fondo”. Pero las extinciones masivas rompen ese equilibrio. En ellas, más del 75 % de las especies desaparecen en un periodo geológicamente corto, a veces en solo decenas de miles de años.

Aunque los tiempos exactos y los criterios para definirlas siguen en debate, se han reconocido como extinciones masivas cinco grandes crisis bióticas. Las Cinco Grandes ocurrieron al final de los periodos Ordovícico, Devónico, Pérmico, Triásico y Cretácico.

La más grave fue la del final del Pérmico, hace unos 250 millones de años. En ese evento desaparecieron hasta el 96 % de las especies y cerca de la mitad de las familias de invertebrados marinos. Cambió por completo la vida en la Tierra.

Causas desencadenantes y letales

Una extinción masiva suele tener una causa principal que la inicia y desencadena mecanismos “letales” que provocan la desaparición de las especies.

Entre las causas principales están las grandes erupciones volcánicas. Por ejemplo, las erupciones de grandes provincias ígneas involucran varios millones de kilómetros cúbicos de magma, como las que ocurrieron al final del Pérmico. También el impacto de asteroides, como el que marcó el fin del Cretácico y la extinción de los dinosaurios. Incluso, alteraciones causadas por la propia biosfera, como en la extinción del Devónico.

Los mecanismos “letales” incluyen la falta de oxígeno en los océanos (desoxigenación), el calentamiento global y la acidificación del agua de los océanos. Estos efectos están relacionados con grandes desequilibrios en el ciclo del carbono del planeta.

¿Puntos de inflexión o crisis temporales?

Dentro de la comunidad científica aún se debate sobre la naturaleza de estos eventos. ¿Fueron puntos de inflexión decisivos que cambiaron la vida para siempre? ¿O solo crisis temporales seguidas de una recuperación y diversificación?

En cualquier caso, representan momentos clave para entender cómo la vida en nuestro planeta responde a los “estresores ambientales”. Además, ofrecen pistas importantes para enfrentar los retos actuales de la biodiversidad.

¿Fueron realmente masivas?

En los últimos años, Hendrik Nowak, de la Universidad de Nottingham, y Spencer Lucas, del Museo de Historia Natural de Nuevo México, han investigado en qué medida las extinciones masivas afectaron por igual a los ambientes marino y terrestre, y si estos eventos ocurrieron simultáneamente en ambos.

Para la extinción masiva del final del Pérmico, Nowak recopiló datos sobre la diversidad global de plantas terrestres y encontró que, aunque la diversidad vegetal disminuyó, no hubo un evento de extinción masiva como tal en tierra.

Por su parte, Spenser Lucas revisó toda la evidencia disponible para determinar si las desapariciones masivas marinas estuvieron acompañadas por extinciones simultáneas en tierra, pero encontró poca evidencia de que los eventos fueran igualmente grandes y sincronizados, salvo posiblemente en la extinción del final del Cretácico.

El refugio de los supervivientes

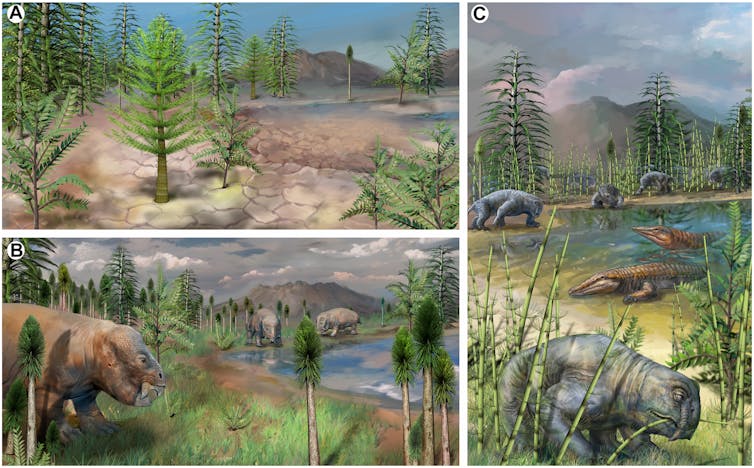

Science, CC BY

Nuevos datos del noroeste de China muestran que durante la gran extinción del final del Pérmico, algunas plantas terrestres lograron sobrevivir. En zonas bajas y húmedas, el clima se mantuvo estable, sin lluvias extremas ni sequías.

Estas “zonas refugio” funcionaron como balsas salvavidas en medio de la tormenta, permitiendo que plantas y ecosistemas terrestres resistieran la crisis. Una hipótesis interesante sugiere que gracias a estos “escapes seguros” pudo darse la rápida expansión y diversificación de la flora de la era Mesozoica.

Falta de evidencia

La falta de extinciones masivas terrestres podría deberse al escaso registro fósil y a que los organismos terrestres son más resistentes a la extinción, lo que subraya la importancia de seguir investigando.

Independientemente de si estos eventos fueron realmente masivos o no, el estudio de las Cinco Grandes proporciona información valiosa sobre la resistencia y resiliencia de los ecosistemas marinos y terrestres frente a condiciones ambientales adversas. Además, nos ayuda a entender cómo la vida se recupera tras una crisis y las escalas temporales involucradas.

Al analizar las Cinco Grandes, los científicos podemos estimar con qué rapidez surgen nuevas especies y cuánto tiempo tarda la naturaleza en recuperar su biodiversidad y los servicios que nos ofrece.

![]()

Gianluca Marino pertenece al Centro de Investigación Mariña de la Universidade de Vigo (CIM-UVigo) y recibe financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto “NOVel Approaches to decipher MonsOOn dyNamics” (CNS2023-145305)

– ref. Polémica científica: ¿y si las cinco grandes extinciones masivas no fueron tales? – https://theconversation.com/polemica-cientifica-y-si-las-cinco-grandes-extinciones-masivas-no-fueron-tales-259062