Source: The Conversation – in French – By William Proctor, Associate Professor in Popular Culture, Bournemouth University

La franchise James Bond est en pause depuis quatre ans, à la suite du départ de Daniel Craig dans le rôle de 007 dans Mourir peut attendre. Une querelle juridique entre les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, et Amazon Studios a abouti à une impasse et la production d’un nouveau film de Bond est restée dans les limbes.

Néanmoins, les spéculations vont bon train quant à l’identité du futur interprète du super-espion créé par Ian Fleming (le dernier acteur à avoir été associé au rôle est l’ancien Spider-man Tom Holland).

Lorsque l’on a appris, en février 2025, qu’Amazon MGM (Amazon a racheté MGM en 2021) était devenu le nouveau gardien de Bond, les critiques et le public ont exprimé leur inquiétude — et le mot est faible. Beaucoup craignaient que Jeff Bezos soit plus intéressé par la stimulation de l’adhésion à Amazon Prime en multipliant les produits dérivés et les produits sous license.

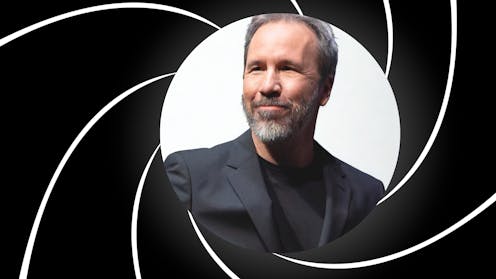

Cependant, l’annonce, la semaine dernière, de la nomination du Québécois Denis Villeneuve en tant que réalisateur du 26e film de Bond a été perçue comme une décision stratégique forte. Il s’agit d’une déclaration d’intention qui ambitionne de faire d’Amazon MGM le nouveau bastion de la franchise Bond.

L’annonce positionne la nouvelle ère de Bond comme un exercice prestigieux dirigé par « un maître du cinéma », et non par un simple artisan expérimenté. Villeneuve s’était déjà vu offrir l’opportunité de réaliser Mourir peut attendre, mais a refusé le rôle en raison de son engagement dans les films Dune.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

En nommant Villeneuve, Amazon a réussi à faire basculer le débat public. Villeneuve est « bien plus qu’un technicien de l’image », a écrit Peter Bradshaw, critique de cinéma du Guardian. « C’est un auteur de classe alpha, au même titre que Christopher Nolan. »

D’autres critiques ont souligné sa rare capacité à « combiner l’élan des superproductions (et les ventes de billets) avec les sensibilités plus fines et plus nuancées d’un cinéaste toujours soucieux de ralentir, de creuser des personnages et des thèmes ».

Si Sam Mendes, réalisateur de 007 Skyfall (2012) et de Spectre (2015), a bénéficié d’un statut artistique, Villeneuve représente autre chose : un nom de marque, souvent considéré comme un auteur à part entière.

Depuis ses débuts dans le cinéma québécois à son arrivée à Hollywood avec Prisoners (2013), mettant en vedette Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, Villeneuve a accumulé une filmographie d’un éclectisme impressionnant.

Il a prouvé qu’il était aussi à l’aise dans les films policiers réalistes (Sicario, 2015) et le cinéma surréaliste dont David Lynch serait fier (Enemy, 2013), que dans la science-fiction (L’arrivée, 2016, Blade Runner 2049, 2017, et les films Dune, 2021 et 2024).

Le Bond de Villeneuve

Bien que Sicario soit le film le plus proche, en termes de genre, des films de Bond, établissant Villeneuve comme un réalisateur capable de tourner des séquences d’action de manière experte, il est néanmoins difficile à ce stade de conceptualiser ce que pourrait être un film de Bond signé Villeneuve.

Certains critiques ont suggéré que le parcours professionnel du réalisateur, aussi éclectique soit-il, pourrait ne pas être de bon augure pour Bond. Benjamin Svetkey, critique de cinéma au Hollywood Reporter, par exemple, s’inquiète du fait que le « cinéma lugubre et méditatif » de Villeneuve manque cruellement d’humour — ce qui pourrait être fatal pour 007. « Une certaine dose d’esprit et de clins d’œil est essentielle pour le personnage », affirme-t-il.

Amazon MGM et Villeneuve n’en sont qu’à leurs débuts. Pour l’instant, il n’y aurait pas encore de traitement, de scénario, de scénariste et, plus important encore, d’acteur désigné pour le rôle. Quoi qu’il en soit, le 26e film de Bond sera probablement une refonte radicale qui effacera (à nouveau) l’ardoise après le sort réservé à 007 dans Mourir peut attendre.

Bien que Villeneuve ait déclaré qu’il avait l’intention d’honorer la tradition et que Bond était pour lui un « territoire sacré », la capacité de renouvellement et de réinvention du personnage a été la clé de la longévité de la franchise.

Comme l’affirment les sociologues Tony Bennett et Janet Woollacott dans leur étude fondamentale, Bond and Beyond, le personnage de Bond a, au cours des six dernières décennies, « été construit différemment à différents moments », avec « différents ensembles de préoccupations idéologiques et culturelles ».

Le type de film de Bond que Villeneuve réalisera dépendra donc en grande partie de l’histoire et de l’acteur qui sera désigné pour incarner le prochain James Bond. Il est peu probable que le public s’attende à un Bond pantomime comme Roger Moore, ou à un Bond avec une voiture invisible, comme Pierce Brosnan dans le caricatural Meurs un autre jour (2002). En entrevue, Villeneuve a choisi Casino Royale comme son 007 préféré. Mais il est également peu probable que le réalisateur se contente de reproduire servilement le passé.

![]()

William Proctor ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Après Dune, Denis Villeneuve s’attaque à James Bond : à quoi ressemblera son 007 ? – https://theconversation.com/apres-dune-denis-villeneuve-sattaque-a-james-bond-a-quoi-ressemblera-son-007-260863