Source: The Conversation – USA (3) – By John C. Quindry, Professor of Integrative Physiology and Athletic Training, University of Montana

As the summer’s sunny days take hold, many people turn to outdoor exercise.

But in parts of North America, pleasant weather often aligns with wildfire season. As summers get drier, both the frequency and the intensity of wildfires have grown, producing more polluting smoke.

A fire’s smoke can spread across several states, leaving people at risk for the health consequences of air pollution.

Exercisers and health experts are asking whether the benefits of outdoor exercise are negated when the skies are hazy with wildfire smoke.

How does air pollution make people sick?

Air pollution’s components depend on its source. For instance, traffic-related air pollution consists largely of vehicle exhaust and brake and tire wear, while industrial pollution contains significant amounts of ozone.

Wildfires produce huge quantities of airborne particles, also called fine particulate matter. These particles are less than 2.5 micrometers in diameter – about a tenth the size of a pollen grain.

Particles of that size, which air quality experts refer to as PM2.5, raise serious health concerns because they are tiny enough to be carried to the air sacs in the deepest parts of the lungs. From there, they can cross into the blood stream, leading to bodywide inflammation – essentially, the immune system’s fight response – which can promote or aggravate multiple chronic illnesses.

Research shows that long-term exposure to wildfire smoke is linked to lung diseases, heart disease and other conditions. Since these illnesses take decades to develop, scientists think that the health problems caused by wildfire smoke inhalation accumulate after years of exposure.

One-time smoke exposures may have cumulative effects

My research team and others are investigating how short-term smoke exposure might also influence long-term health outcomes such as heart and lung diseases.

To estimate the effects of exposure from a single fire event, environmental scientists can study a variety of factors such as immune system markers of inflammation, signs of physiologic stress and changes in heart, blood vessel and nervous system function. How exactly smoke exposures worsen disease is still poorly understood, but these immediate responses in the body may also be linked to developing chronic disease.

In a study published in June 2025, my colleagues and I examined these outcomes in healthy participants who exercised during a wildfire simulation in our air inhalation lab. The air was filtered to contain high concentrations of PM2.5 particles produced by burning local pine trees – the equivalent to being downwind of a major wildfire.

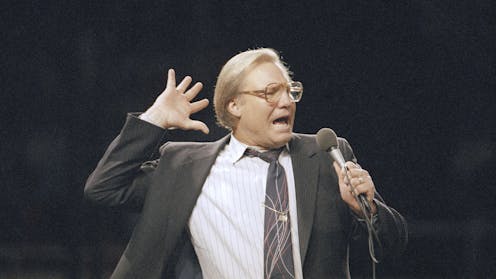

We asked 20 generally healthy participants in their mid-20s to exercise on a stationary cycle at about half their maximum effort for two hours while breathing the smoke. We found that participants’ blood vessel and nervous system function declined immediately after their smoky exercise session. These stress indicators bounced back to normal within an hour of returning to a clean air environment.

Half of our study participants had a heightened response to physiological stress, which scientists think may signify a heightened risk of chronic diseases. We selected them based on a stress test administered before the experiment: Specifically, their blood pressure spiked when their hands were dipped in ice water for two minutes. The stress-responsive participants experienced significantly stronger declines in blood vessel and nervous system function than people in the typical response group, suggesting that exercise in a very smoky climate may affect some people more than others.

While it isn’t possible to predict who is most at risk, our study underscores the need to think carefully about exposure to wildfire smoke.

How smoky is too smoky for outdoor exercise?

Unfortunately, precise air quality thresholds based on factors such as age and medical condition do not exist. But some simple guidelines and considerations can help.

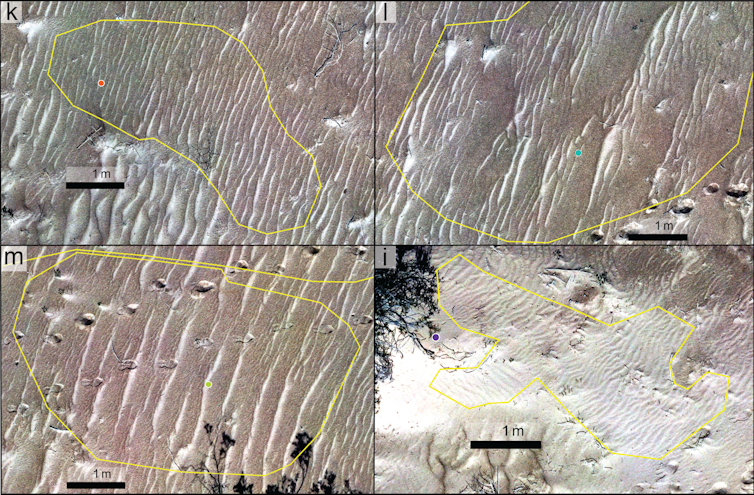

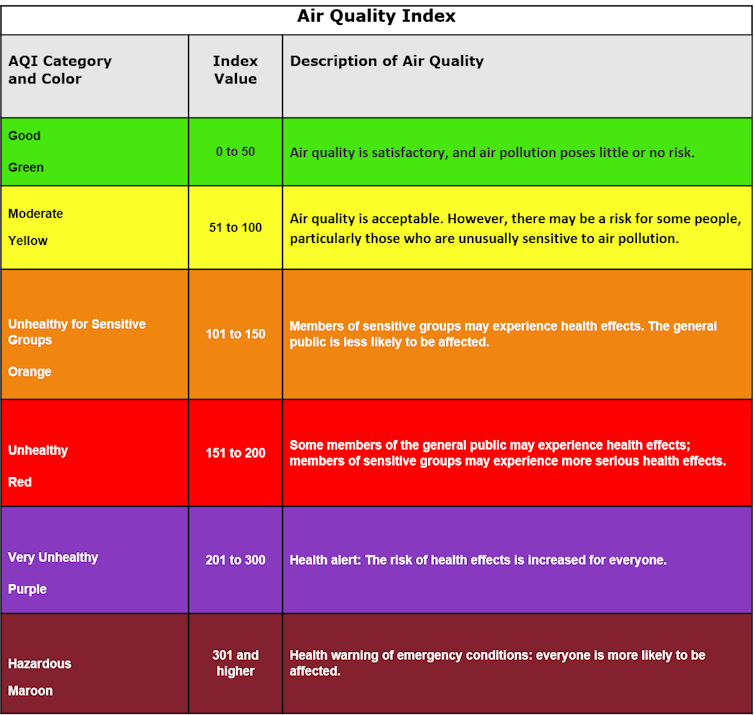

The first step is to check the air quality where you live at the government website AirNow. It uses a scale called the Air Quality Index, created by the Environmental Protection Agency in 1999 – which ranks air quality regionally on a scale from 0 to 500. The website is searchable by ZIP code. The reading for a given region reflects the contribution of several pollutants, including PM2.5 levels.

U.S. Environmental Protection Agency

When the air quality is ranked “good,” the decision is simple – get out there and enjoy the outdoors. And there is little debate that people should generally limit their outdoor exposure when air quality levels cross into the “unhealthy” threshold – or at least be aware that doing so poses health risks.

The risks and benefits of exercising outdoors when air quality is in the “moderate” and “unhealthy for sensitive” ranges are less clear, particularly for people who don’t have chronic health conditions.

Gauging your risk

One major factor in deciding when and whether to exercise outdoors is your health status. AirNow recommends that people with chronic conditions err on the side of caution and remain indoors when smoke levels cause the air quality rating to approach the “unhealthy for sensitive” category.

That advice may be obvious for people with diagnosed lung conditions such as asthma or chronic obstructive pulmonary disease, given that particles from wildfire smoke aggravate the lungs. But studies suggest it’s true for milder disease states, too. For example, a large study of people with elevated but not clinically high blood pressure indicated that those who lived downwind of air pollution were more likely to develop high blood pressure and, ultimately, heart disease.

Another consideration is the time of day. As the afternoon heats up, the column of air we breathe expands, diluting the particulate counts. And afternoon winds frequently blow stagnant air out of the valleys and downtown areas where particulate matter can concentrate during the cooler parts of the day. That means evening workouts may be safer than early-morning ones, though direct confirmation with air quality readings is key.

Also important is the intensity at which you exercise. Higher-intensity exercise means deeper, more frequent breathing, which likely elevates your exposure to harmful air. So you might choose a shorter jog over a longer run when air quality is moderate or poor.

My lab is currently working to quantify how much pollution a person breathes in while exercising in smoky conditions, based on their exercise intensity, exercise duration and local particulate counts. This line of research is still in its infancy, but our early findings and other published research suggest that when wildfire smoke puts air quality into the “moderate” and “unhealthy for sensitive” range, people can dial down the effects of smoke exposure by decreasing their exercise intensity or the time they spend outside.

![]()

John C. Quindry received funding from the United States Department of Agriculture Forest Service and the National Institutes of Health – INBRE/RAIN.

– ref. Wildfire smoke can make your outdoor workout hazardous to your health – an exercise scientist explains how to gauge the risk – https://theconversation.com/wildfire-smoke-can-make-your-outdoor-workout-hazardous-to-your-health-an-exercise-scientist-explains-how-to-gauge-the-risk-255812