Source: The Conversation – (in Spanish) – By Deniz Torcu, Adjunct Professor of Globalization, Business and Media, IE University

A medida que los discursos antiinmigración ganan espacio en Europa y Estados Unidos, es urgente mirar más allá del miedo y analizar lo que realmente está en juego. La movilidad humana no es una carga: es un motor esencial de crecimiento económico, resiliencia demográfica y cohesión cultural. Ignorar su impacto no solo es un error de cálculo estratégico: es un gesto que traiciona la evidencia empírica y los principios democráticos que las sociedades modernas afirman defender.

¿Crisis o continuidad? La movilidad como norma histórica

La migración no es una anomalía del siglo XXI. Desde las diásporas mediterráneas de la Antigüedad hasta las migraciones masivas del siglo XX, la historia humana ha estado marcada por el movimiento. Las ciudades-Estado, los imperios coloniales y los Estados nación modernos se han construido –y reconstruido– a través de la circulación de personas, lenguas, saberes y mercancías. Considerar la movilidad como una amenaza ignora este patrón histórico y convierte la excepción (el aislamiento) en regla.

El discurso político que presenta a los migrantes como intrusos –más que como ciudadanos en potencia o agentes económicos– representa una distorsión peligrosa, no solo en términos morales, sino estratégicos.

El aporte real de los migrantes al PIB y la productividad

Un análisis del McKinsey Global Institute reveló un dato contundente: en 2015, aunque los migrantes representaban solo el 3,3 % de la población global, generaban el 9,4 % del PIB mundial (unos 6,7 billones de dólares). En Estados Unidos, su aporte ascendía a unos 2 billones de dólares.

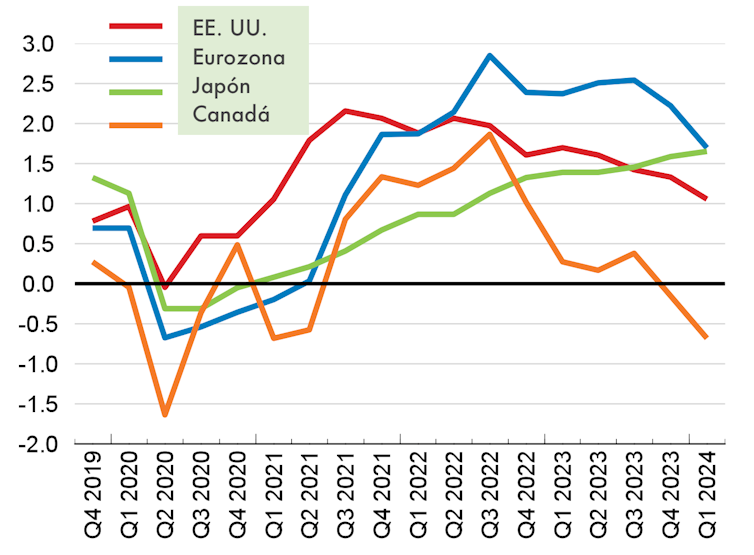

Estudios más recientes lo confirman. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en 2024 que los flujos migratorios netos hacia la eurozona entre 2020 y 2023 –incluyendo a millones de refugiados ucranianos– podrían elevar el PIB potencial de la región en un 0,5 % adicional hacia 2030. Este crecimiento no es marginal: representa aproximadamente la mitad de todo el crecimiento potencial esperado. Es decir, sin la migración, el horizonte económico de Europa sería considerablemente más limitado.

Estados Unidos: fuerza laboral, innovación y expansión

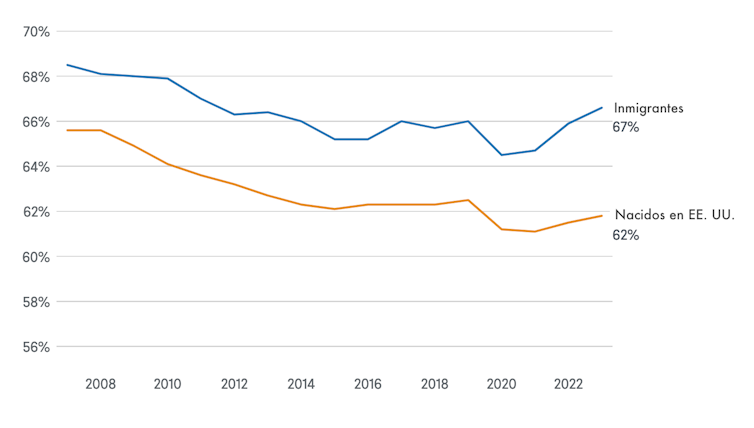

En EE. UU., más de 31 millones de inmigrantes formaban parte del mercado laboral en 2023 –un 19 % del total, según el Council on Foreign Relations–, y su tasa de participación (esto es, el porcentaje de la población en edad de trabajar que está activa en el mercado laboral) era del 67 %, frente al 62 % de los nacidos en el país. Esta diferencia no es trivial. Implica una contribución desproporcionada a la recaudación fiscal, al consumo interno y al dinamismo económico en general.

Fuente: Council on Foreign Relations

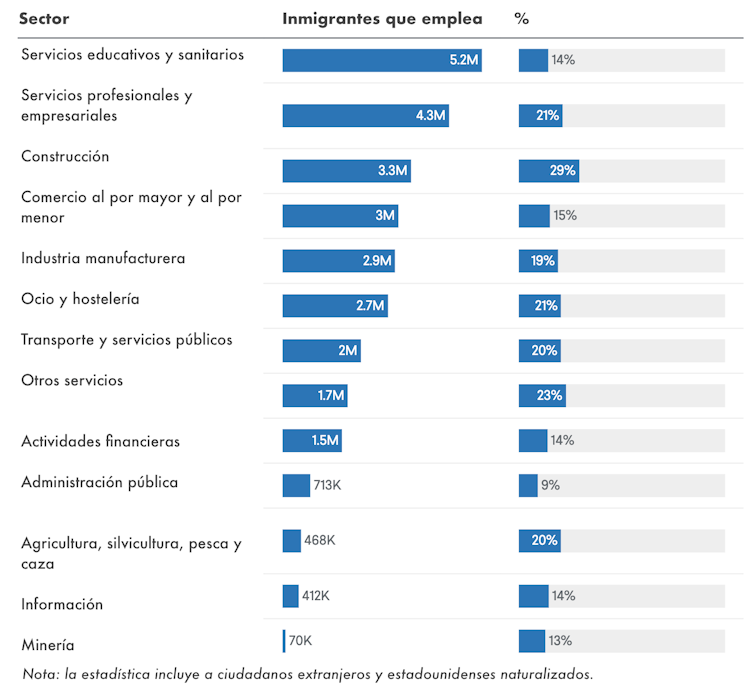

Los datos también muestran que los inmigrantes no compiten en condiciones idénticas: suelen ocupar empleos físicamente exigentes o poco cubiertos por locales, lo que refuerza la idea de que su rol es complementario, no sustitutivo. Y ese rol se vuelve aún más estratégico en contextos de pleno empleo o envejecimiento poblacional.

Fuente: Council on Foreign Relations

Migración e innovación: una relación subestimada

A menudo se olvida que las migraciones no solo traen trabajo, sino también ideas. Según el World Economic Forum, los inmigrantes tienen un 80 % más de probabilidad de crear nuevas empresas que los nacidos en EE. UU., y más del 40 % de las empresas de la lista Fortune 500 fueron fundadas por personas migrantes o sus descendientes.

Este patrón se repite en el ecosistema académico y tecnológico: una proporción significativa de patentes registradas en Estados Unidos tiene al menos un inventor extranjero. Las universidades líderes del país dependen de estudiantes internacionales para sostener sus programas en las áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. En otras palabras, cerrar fronteras es también cerrar la puerta a la innovación.

Europa Occidental: dependencia silenciosa

En la Unión Europea el impacto no es menor. Según el mismo informe del FMI, entre 2019 y 2023, dos tercios de los nuevos empleos fueron ocupados por migrantes no comunitarios. Estos datos desmienten la idea de que los migrantes “quitan empleo”: al contrario, cubren vacantes estructurales que ni la automatización ni el mercado interno han logrado suplir.

Además, la OCDE advirtió en 2025 que si no se incorporan más mujeres, mayores e inmigrantes al mercado laboral, el crecimiento del PIB per cápita de los países miembros podría reducirse de un 1 % anual (2000–2020) a un exiguo 0,6 % hacia 2060. A la inversa, una política migratoria más inclusiva podría añadir al menos 0,1 puntos porcentuales al crecimiento anual.

Fuente: OCDE, Mayo 2024

Remesas: impacto económico transnacional

El World Migration Report 2024 confirma que las remesas globales alcanzaron los 831 000 millones de dólares estadounidenses en 2022, un crecimiento de más del 650 % desde el año 2000.

Este volumen supera con creces la ayuda oficial al desarrollo e incluso, en muchos casos, la inversión extranjera directa. Las remesas se invierten mayoritariamente en salud, educación y vivienda.

Son, en efecto, una redistribución global de riqueza que no pasa por el sistema multilateral, pero que produce un efecto estabilizador y profundamente humano.

¿Y si miramos hacia adelante?

El problema no es solo económico. Cuando las sociedades adoptan discursos excluyentes están renunciando a su capacidad de adaptación y cambio. Ignorar esta evidencia implica asumir tres costes claros:

-

Económico, al renunciar a una fuente estructural de crecimiento, innovación y sostenibilidad fiscal.

-

Social, pues se alimentan estigmas que fracturan la convivencia y debilitan la cohesión ciudadana.

-

Geopolítico, al perderse influencia en un mundo donde la competencia por talento y capital humano se está intensificando.

La buena noticia es que existen soluciones probadas. Desde la agilización de procesos de homologación profesional hasta sistemas regionales de coordinación migratoria, las herramientas están al alcance de los gobiernos. El reto es político y, sobre todo, narrativo: se necesita un relato público que reconozca el valor de la movilidad humana como parte del contrato social contemporáneo.

Como bien señala el World Economic Forum, la migración no es un problema que debamos resolver, sino un activo estratégico que debemos gestionar con inteligencia y humanidad. Subestimarla es socavar las bases del desarrollo global en el siglo XXI.

![]()

Deniz Torcu no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Frente al discurso antiinmigración, datos: ¿por qué los inmigrantes son necesarios para las economías de EE. UU. y Europa? – https://theconversation.com/frente-al-discurso-antiinmigracion-datos-por-que-los-inmigrantes-son-necesarios-para-las-economias-de-ee-uu-y-europa-261124