Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jorge Rafael González Teodoro, Docente, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

El progreso científico y tecnológico ha sido posible gracias a nuestra capacidad para identificar patrones en la naturaleza. Esta habilidad nos permite resolver problemas y avanzar en diversas disciplinas. De hecho, Carl Sagan la describió como “la mejor cualidad del ser humano”.

Desde los tiempos de Arquímedes (287-212 a. e. c.) la humanidad ha buscado comprender el universo a través de estos patrones. Sin embargo, el conocimiento ha crecido en complejidad. Por ello, los desafíos científicos actuales combinan análisis teóricos y experimentales.

En las últimas décadas las herramientas computacionales han adquirido un papel clave. Estas permiten encontrar patrones, reducir errores y mejorar la eficiencia en muchas aplicaciones.

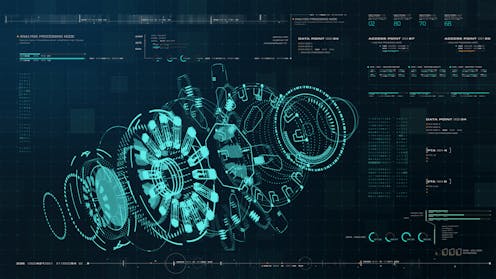

De hecho, la simulación y el modelado por computadora son hoy pilares de la investigación. Permiten validar experimentos y explorar nuevas teorías en condiciones difíciles de reproducir. Además, optimizan procesos en múltiples áreas del conocimiento. Un ejemplo claro es el estudio del magnetismo.

El alto coste de los experimentos

Desde que Hans Christian Ørsted descubrió en 1820 la relación entre electricidad y magnetismo, las ecuaciones de Maxwell –que describen los fenómenos electromagnéticos– han evolucionado. Estos avances han mejorado la transmisión, el almacenamiento y la reducción de pérdidas de energía.

Dado que la energía es un recurso esencial, comprender el magnetismo es clave para optimizar su uso. Por eso, el modelado computacional del campo magnético es crucial en muchos sectores. Se usa en reactores de fusión, aceleradores de partículas, en energías renovables y en la producción de isótopos para tratar el cáncer.

La importancia de estos modelos radica en que, a pesar de los avances, las ecuaciones de Maxwell –las que explican los fenómenos electromagnéticos– solo tienen soluciones exactas en casos simples. Los ensayos experimentales, por su alto coste y duración, se usan solo para validaciones.

Por ello, la simulación computacional se ha vuelto esencial en el análisis de fenómenos complejos. El llamado “modelado por elementos finitos”, como su nombre indica, divide un problema en partes pequeñas y manejables.

Sin embargo, las limitaciones computacionales actuales encarecen estos análisis.

¿Cómo mejorar la eficiencia de los modelos?

Para mejorar la eficiencia se han desarrollado métodos innovadores. Su objetivo es simplificar los modelos sin afectar la precisión de los resultados. Un enfoque reciente promete superar las barreras de la simulación tridimensional convencional.

Este método modifica la geometría del cableado eléctrico. En otras palabras, reduce el número de elementos finitos a los que se reducía el problema y mejora la eficiencia del cálculo.

La clave está en ajustar las propiedades de los materiales en la fase de premodelado. Así se preservan las características eléctricas y magnéticas sin comprometer la exactitud.

En magnetismo, un parámetro esencial es la frecuencia, que mide la velocidad con la que se repite un fenómeno periódico. Las bajas frecuencias corresponden a procesos lentos, como el tic-tac de un reloj; las medias frecuencias incluyen la transmisión de radio AM; y las altas frecuencias abarcan señales de radio FM y comunicaciones inalámbricas.

A altas frecuencias aparecen fenómenos, como el efecto pelicular y el efecto proximidad, que afectan a la eficiencia de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Comprenderlos mejora la eficiencia de estos sistemas.

Científicos de todo el mundo publican trabajos sobre esos efectos cada año, y cada avance ha supuesto un hito. Pero este novedoso estudio en cables con secciones poligonales ha proporcionado nuevas contribuciones en este campo de investigación.

Así, un nuevo enfoque propone utilizar coeficientes correctores una vez que la simulación ha terminado (lo que los expertos llaman “posmodelado”). Esto permite obtener resultados eléctricos y magnéticos muy similares a los que se lograrían si se hubieran modelado con total detalle las formas reales de los cables.

En otras palabras, es como usar una fórmula “mágica” que, al final del proceso, ajusta el resultado para que se parezca mucho al que habríamos obtenido si hubiéramos hecho una simulación más compleja y lenta.

Esta técnica acelera los cálculos en componentes con formas irregulares o poco simétricas, que normalmente son más difíciles de recrear. Además, permite calcular dos propiedades fundamentales (la resistencia y la inductancia) que son parámetros claves para diseñar dispositivos eléctricos eficientes.

Cada desafío resuelto nos hace avanzar

La innovación en computación científica sigue siendo clave para comprender la naturaleza con mayor precisión. Cada avance nos acerca a resolver grandes incógnitas y mejorar la calidad de vida en la Tierra.

A pesar de los desafíos computacionales, cada problema resuelto y cada simulación exitosa nos acercan a un futuro con más oportunidades.

La curiosidad humana y la tecnología impulsan nuevos descubrimientos; nos ayudan a encontrar patrones donde antes no los veíamos. Gracias al desarrollo de la computación avanzada, el conocimiento sigue expandiéndose.

![]()

Jorge Rafael González Teodoro no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Desafiando los límites computacionales en la ciencia: el ejemplo del electromagnetismo – https://theconversation.com/desafiando-los-limites-computacionales-en-la-ciencia-el-ejemplo-del-electromagnetismo-224657