Source: The Conversation – France (in French) – By Mylène Gaulard, Maître de conférences, Université Grenoble Alpes (UGA)

En 1915, alors qu’elle est en prison pour s’être opposée à la Première Guerre mondiale, Rosa Luxemburg formule une analyse critique des dépenses militaires, qui résonne avec la situation actuelle en Europe. Selon la militante révolutionnaire et théoricienne marxiste, le réarmement sert de débouché à la surproduction et permet au capital de se maintenir face à la stagnation économique.

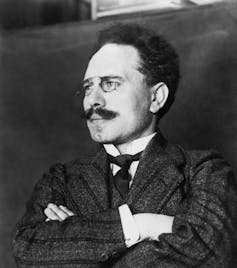

Rosa Luxemburg est née le 5 mars 1871, à Zamość en Pologne ; elle est morte assassinée, le 15 janvier 1919 à Berlin en Allemagne, par des membres d’un groupe paramilitaire nationaliste d’extrême droite. Cofondatrice en 1893, à 22 ans, du Parti social-démocrate du royaume de Pologne et de Lituanie (SDKPIL), qui jouera un rôle important dans les grèves et la révolution russe de 1905, Rosa Luxemburg adhère six ans plus tard au Parti social-démocrate allemand (SPD).

Après avoir soutenu à Zurich (Suisse) une thèse de doctorat portant sur le développement industriel de la Pologne, elle enseigne l’économie politique à l’école du SPD. Située à l’aile gauche du parti, elle se montre rapidement critique de la bureaucratie qui s’y constitue, ainsi que de ses tendances réformistes.

Selon elle, le capitalisme ne peut être réformé de l’intérieur. Seule une révolution, s’appuyant sur la spontanéité des masses, est susceptible de mener à un réel dépassement de ce mode de production. Dans Grève de masse, parti et syndicats, elle affirme :

« Si l’élément spontané joue un rôle aussi important dans les grèves de masses en Russie, ce n’est pas parce que le prolétariat russe est “inéduqué”, mais parce que les révolutions ne s’apprennent pas à l’école. »

Opposition au militarisme

EverettCollection/Shutterstock

Autre point de divergence avec la majorité des membres du SPD, le parti social-démocrate d’Allemagne, elle affiche une opposition marquée aux tendances militaristes de son époque. Cela lui vaut d’être emprisonnée dès 1915, quelques mois après les débuts de la Première Guerre mondiale. Elle n’est libérée que trois ans et demi plus tard. C’est d’ailleurs en prison qu’elle rédige, en 1915, la Brochure de Junius, dans laquelle elle adresse de vives critiques à son parti et à la presse sociale-démocrate.

Cette presse justifie le vote des dépenses militaires en agitant le chiffon rouge d’une Russie tsariste assoiffée de sang et prête à envahir l’Allemagne. En 1914, Karl Liebknecht, avec qui elle cofonde Parti communiste d’Allemagne, est le seul membre du Reichstag à refuser de voter les crédits de guerre.

Cette décision l’amène à créer, avec Rosa Luxemburg, la Ligue spartakiste, groupe politique révolutionnaire qui appelle à la solidarité entre les travailleurs européens. Grande figure de l’insurrection berlinoise de janvier 1919, il est assassiné, aux côtés de sa camarade polonaise, par un groupe paramilitaire, les Freikorps, à l’instigation du gouvernement social-démocrate.

Spirale militariste

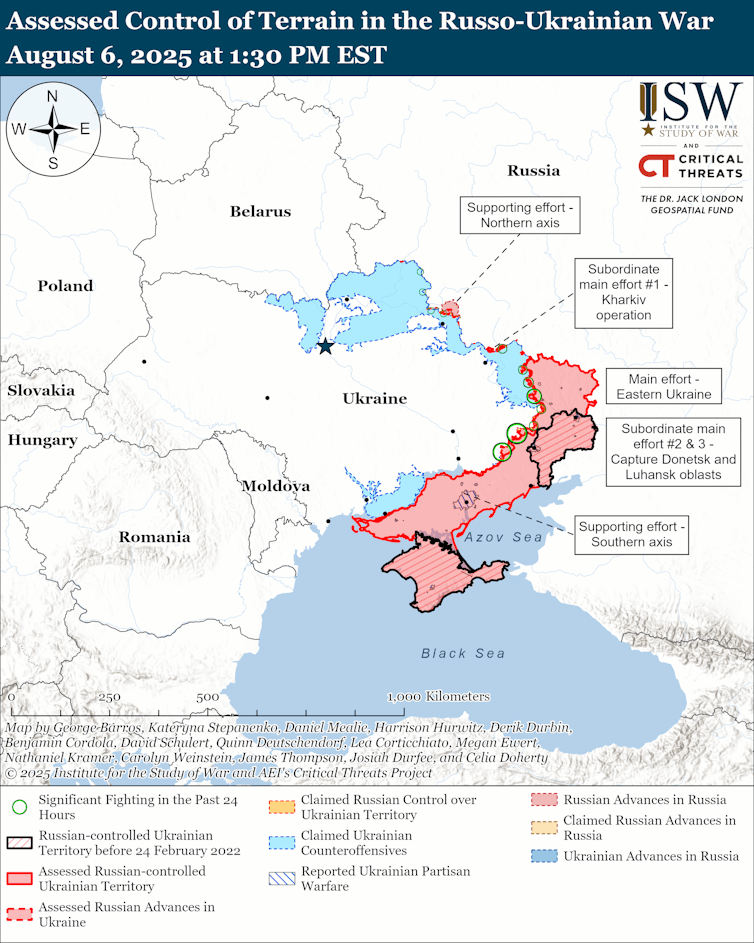

Le réarmement européen a un air de déjà-vu. Les propos militaristes fleurissent comme à l’époque. Pour Nicolas Lerner, le directeur de la DGSE, la Russie est une « menace existentielle ». Les menaces d’invasion conduisent l’Allemagne à renforcer son équipement en bunkers.

Car la Russie de son côté, est passée de 16,97 milliards de dollars états-uniens de dépenses militaires en 2003 à 109,45 milliards en 2023. L’« Opération militaire spéciale » russe en Ukraine, déclenchée le 24 février 2022, marque le retour de la guerre de haute intensité.

Dans un tout autre contexte international, en pleine Première Guerre mondiale, Rosa Luxemburg souligne les conséquences de l’impérialisme allemand sur ses relations avec le tsarisme russe, faisant de ces anciens alliés des ennemis sur le front. « Ce n’est pas dans le domaine de la politique intérieure qu’ils s’affrontèrent […] où, au contraire […] une amitié ancienne et traditionnelle s’était établie depuis un siècle […], mais dans le domaine de la politique extérieure, sur les terrains de chasse de la politique mondiale. »

La militante internationaliste ironise sur ceux qui, dans la presse social-démocrate allemande, trompent la population sur les buts de guerre de la Russie :

« Le tsarisme […] peut se fixer comme but aussi bien l’annexion de la Lune que celle de l’Allemagne. »

Et de souligner : « Ce sont de franches crapules qui dirigent la politique russe, mais pas des fous, et la politique de l’absolutisme a de toute façon ceci en commun avec toute autre politique qu’elle se meut non dans les nuages, mais dans le monde des possibilités réelles, dans un espace où les choses entrent rudement en contact. »

Selon elle, les peurs entretenues par le pouvoir n’ont qu’une fonction : justifier la spirale militariste. Ce mécanisme de psychose collective sert de levier à l’expansion des budgets militaires, véritable bouée de sauvetage pour un capitalisme en crise. Dès 1913, dans l’Accumulation du capital, elle y démontre l’inévitabilité des crises de surproduction. Présentée comme un débouché extérieur indispensable pour la poursuite du processus d’accumulation, la périphérie du mode de production capitaliste – Asie, Afrique, Amérique latine – joue un rôle majeur tout au long du XIXe siècle.

Surproduction mondiale

Agone, FAL

Cette stratégie de report sur les marchés périphériques, et les politiques impérialistes qui l’accompagnent, ne constitue qu’une solution temporaire. Rosa Luxemburg en est consciente. L’intégration progressive de nouvelles régions à la sphère de production capitaliste renforce naturellement la surproduction et la suraccumulation. En un siècle, l’Asie passe de la périphérie au centre de l’industrie mondiale. Sa part dans la production manufacturière bondissant de 5 % à 50 % entre 1900 et aujourd’hui – 30 % uniquement pour la Chine.

Quelques chiffres révèlent l’ampleur des phénomènes de surproduction actuels. En 2024, pour le seul secteur sidérurgique, 602 millions de tonnes d’acier excédentaire, soit cinq fois la production de l’Union européenne, pèsent sur la rentabilité du secteur. On estime que la surproduction mondiale d’automobiles correspond à 6 % du volume produit, avec près de 5 millions de véhicules excédentaires, l’équivalent de la production allemande.

Production/destruction

Consciente de l’incapacité de la périphérie à absorber durablement les excédents de production, Rosa Luxemburg se penche dans le dernier chapitre de l’Accumulation du capital sur les dépenses militaires, solution qu’elle remettra en question sur le plan économique.

« Si ce champ spécifique de l’accumulation capitaliste semble au premier abord être doué d’une capacité d’expansion illimitée […], on peut redouter qu’à un certain degré de développement, les conditions de l’accumulation se transforment en conditions de l’effondrement du capital. »

Il est pourtant fréquent pour une branche de la pensée marxiste de considérer que ces dépenses participent à lutter contre la surproduction, en entrant simplement dans un cycle rapide de production/destruction. Opposé à l’analyse de Luxemburg, cela rejoindrait en fait la thèse du « keynésianisme militaire ». Keynes déclarait, en 1940, qu’une politique de relance réellement efficace ne pouvait être observée que dans le cadre d’un conflit armé.

« Il semble politiquement impossible pour une démocratie capitaliste d’organiser des dépenses à l’échelle nécessaire pour réaliser les grandes expériences qui prouveraient ma thèse, sauf en temps de guerre. »

Deux mille sept cent vingt milliards de dollars

Face à un ralentissement économique se renforçant depuis cinquante ans, les dépenses militaires mondiales ont pour cette raison plus que doublé entre 2000 et 2021. Elles passent de 1 000 milliards à 2 100 milliards de dollars, avant de croître encore de 28 % ces trois dernières années, pour atteindre 2 720 milliards en 2024 (presque l’équivalent du PIB de la France)… Avec une domination écrasante des États-Unis – 40 % du total, contre 11 % pour la Chine et 5,5 % pour la Russie.

À lire aussi :

Polanyi, un auteur pour mieux comprendre ce qui nous arrive

Le programme ReArm Europe, lancé en mars 2025 par l’Union européenne, marque un tournant décisif. Il permet aux États membres d’acquérir des équipements militaires à des conditions privilégiées. Grâce à la possibilité de dépasser le plafond de déficit public fixé jusque-là à 3 % du PIB, les pays membres de l’UE devraient augmenter de 650 milliards d’euros d’ici 2029 leurs dépenses militaires, complétant ainsi l’emprunt européen de 150 milliards effectué dans ce sens.

Dividendes de la guerre

Si le retrait progressif des États-Unis du conflit ukrainien pourrait sous-tendre la montée en puissance militaire actuelle, ce sont pourtant bien les motivations et objectifs économiques qui priment.

ReArm Europe impose aux États membres de s’approvisionner auprès d’industriels européens, un impératif stratégique encore loin d’être atteint. Entre 2022 et 2023, 78 % des dépenses militaires européennes se sont orientées vers des fournisseurs extérieurs, 63 % vers des firmes états-uniennes. Mais aujourd’hui, ce sont finalement les géants historiques de l’armement allemand, comme Rheinmetall, Thyssenkrupp, Hensoldt et Diehl, qui tirent leur épingle du jeu, au point d’offrir à l’Allemagne une bouffée d’oxygène face à la récession. Rosa Luxemburg estimait d’ailleurs :

« Le militarisme assure, d’une part, l’entretien des organes de la domination capitaliste, l’armée permanente, et, d’autre part, il fournit au capital un champ d’accumulation privilégié. »

Les carnets de commandes de firmes françaises comme Dassault ou Thales se remplissent aussi ces derniers mois. Grâce aux dernières commandes de l’État, Renault s’apprête à produire des drones de combat à quelques kilomètres seulement du front ukrainien. Volkswagen, qui envisageait pourtant 30 000 licenciements d’ici 2030, amorce sa mue vers le secteur militaire.

Une reconversion qui dope l’emploi industriel et enchante les marchés : l’indice STOXX Aerospace and Defense a bondi de 175 % depuis 2022.

Remise en cause de l’État-providence

Rosa Luxemburg met pourtant en garde contre cette fausse solution des dépenses militaires qui ne permettent que temporairement d’éviter les « oscillations subjectives de la consommation individuelle ». Elle rappelle :

« Par le système des impôts indirects et des tarifs protectionnistes, les frais du militarisme sont principalement supportés par la classe ouvrière et la paysannerie […]. Le transfert d’une partie du pouvoir d’achat de la classe ouvrière à l’État signifie une réduction correspondante de la participation de la classe ouvrière à la consommation des moyens de subsistance. »

Au-delà d’une hausse d’impôts, il est actuellement admis par la plupart des dirigeants politiques européens qu’une réduction des dépenses non militaires, notamment sociales, deviendra aussi rapidement nécessaire.

Alors que 17 milliards d’euros de dépenses militaires supplémentaires sont prévus en France d’ici 2030, 40 milliards d’économies sont réclamées dans les autres secteurs. La dette publique atteignant 113 % du PIB en 2024, proche de son niveau record de 1945.

En réalité, non seulement les dépenses militaires ne représentent pas une réponse pérenne sur le plan économique aux difficultés évoquées plus haut, mais elles risquent même d’avoir l’effet inverse. Sur le plan humain, le désastre ukrainien qu’elles contribuent à alimenter, par l’envoi massif d’armes et une production d’armes accélérée, n’est aussi que le prélude des catastrophes qui nous attendent. La logique même de ces dépenses exigeant l’écoulement d’une production toujours plus importante sur le terrain.

Il est donc à craindre que l’absence d’un véritable débat politique sur la pertinence de ces dépenses ne précipite l’avènement de cette barbarie évoquée par Rosa Luxemburg en 1915.

« Un anéantissement de la civilisation, sporadiquement pendant la durée d’une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. »

![]()

Mylène Gaulard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Rosa Luxemburg (1871-1919), une critique marxiste de la course à l’armement – https://theconversation.com/rosa-luxemburg-1871-1919-une-critique-marxiste-de-la-course-a-larmement-259328