Source: The Conversation – in French – By Juan Carlos Gavira Tomás, Doctorando en Ciencias de la Salud, Universidad de Castilla-La Mancha

La perte d’appétit est un mal très répandu chez les personnes âgées, et l’une de ses principales causes est la perte progressive de certaines fonctions physiques essentielles, comme la capacité à mâcher. Or, ce simple geste a des conséquences profondes sur la santé, la digestion, le moral et même les relations sociales.

Les troubles alimentaires sont une réalité complexe et souvent sous-estimée. Ils sont généralement associés à des adolescents et des jeunes adultes souffrant de problèmes psychologiques liés à une insatisfaction de leur image corporelle, ce qui peut déclencher des pathologies telles que la boulimie ou l’anorexie.

Mais les personnes âgées peuvent également connaître d’importants bouleversements dans leur rapport à la nourriture. Dans ce groupe, l’image passe au second plan et la perte des facultés physiques due à l’âge joue un rôle très important. Les changements sociaux et économiques liés à cette étape de la vie ont également une influence.

Lorsqu’une personne âgée ne mange pas, il est facile de penser qu’elle n’aime rien ou qu’elle est devenue très difficile. Techniquement, elle peut souffrir d’une perte d’appétit caractéristique des personnes âgées qui peut avoir de multiples causes : psychologiques (anxiété, dépression…), physiologiques (altération des sens du goût et de l’odorat, effets de diverses maladies…), etc.

Nous allons maintenant nous intéresser à l’un des facteurs les plus déterminants : la difficulté à bien mâcher.

« Une dent vaut bien plus qu’un diamant »

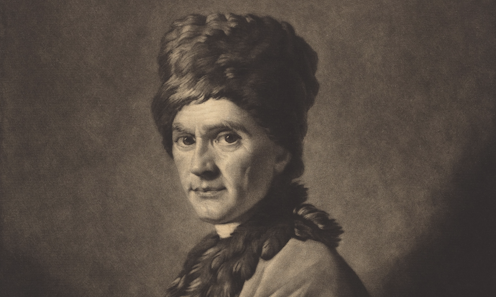

Dans Don Quichotte, Miguel de Cervantes exprime, par la bouche du chevalier Hidalgo Don Quichotte de la Manche, l’importance de conserver ses dents. Nous pouvons le voir dans l’épisode qui raconte la rude bataille avec des bergers au cours de laquelle sa dentition, jusque-là parfaite, est sérieusement abîmée.

« En toute ma vie, on ne m’a pas tiré une dent de la bouche, et je n’en ai perdu ni de carie ni de pituite », s’exclame Don Quichotte. Qui demande alors à l’écuyer Sancho de lui tâter l’intérieur de la bouche avec les doigts pour savoir combien de dents il lui reste. Devant l’ampleur des dégâts, Don Quichotte se lamente :

« Oh ! malheureux que je suis ! J’aimerais mieux qu’ils m’eussent enlevé un bras, pourvu que ce ne fût pas celui de l’épée ; car il faut que tu saches, Sancho, qu’une bouche sans dents est comme un moulin sans meule, et une dent vaut bien plus qu’un diamant. »

Comparer, comme le fait le chevalier à la Triste Figure, la valeur de ses dents à celle de son bras armé n’est pas une exagération. En effet, avec les glandes salivaires et les muscles, elles constituent les organes fondamentaux de la mastication, la première phase du processus d’alimentation.

En mâchant, nous broyons les aliments et stimulons la sécrétion de salive, qui contribue à savourer ce que nous mangeons. Les repas réduisent le stress et améliorent le bien-être. C’est un moment très important de la journée qui permet de renforcer les relations humaines.

Quand on est jeune, on ne pense pas qu’avec le temps, notre organisme va inévitablement se détériorer, qu’on va peut-être perdre des dents et, avec elles, la faculté de mâcher. On n’a pas conscience que, pour de nombreux aînés, le moment du repas, qui devrait rester un plaisir et un lien avec les autres, devient parfois une épreuve silencieuse et douloureuse.

Peu de visites chez le dentiste

Il ne faut pas oublier que les personnes de plus de 65 ans ont vécu des circonstances très particulières. Restons en Espagne, le pays de Miguel de Cervantes.

En 1960, l’Espagne comptait 1 469 dentistes, contre plus de 42 000 aujourd’hui. La culture de l’hygiène dentaire n’existait pas. Les visites chez le dentiste étaient rares et, dans la plupart des cas, elles se soldaient par l’extraction pure et simple de dents.

(En France, le nombre de dentistes est comparable à celui de l’Espagne. Ils étaient 47 600 au 1ᵉʳ janvier 2025, ndlr).

S’ajoute le fait que l’espérance de vie est plus longue et, avec l’usage, « les pierres du moulin », pour reprendre l’expression de Don Quichotte, se détériorent.

À première vue, cela semble insignifiant. Pourtant, cela déclenche une cascade de conséquences dans l’organisme. Plus la détérioration est importante, plus les réactions sont fortes et plus elles affectent la santé générale et l’humeur.

La perte des dents empêche de broyer les aliments, et l’absence de mastication empêche la stimulation des glandes responsables de la production de salive. Les aliments mal mâchés sont constitués de gros morceaux qui ne sont pas mélangés à la salive, ce qui ralentit la digestion et l’assimilation.

Les aliments passent alors rapidement dans l’estomac, où les acides gastriques doivent redoubler d’efforts pour que les nutriments soient disponibles et puissent remplir leur fonction de régénération et de réparation cellulaire.

Les conséquences sont les suivantes : dysphagie due à des difficultés à avaler (aggravée par certaines maladies neurologiques, telles que la maladie de Parkinson), manque de salive (aggravé par certains médicaments), acidité ou météorisme. Cela provoque un malaise physique et un découragement au moment des repas.

Une réparation parfois impossible

La solution consiste à remplacer les dents perdues par des prothèses. Cependant, chez les personnes âgées, cette réparation est souvent impossible pour plusieurs raisons : perte ou détérioration des tissus buccaux, déménagement dans une maison de retraite ou faible montant de la pension.

De plus, l’organisme réagit à l’absence de dents par une récession des mâchoires qui rend difficile le maintien adéquat de la prothèse. La résorption de l’os maxillaire fait que le canal nerveux dentaire se trouve à un endroit très superficiel, et la pression de la restauration peut provoquer des blessures et une douleur insupportable lors de la mastication.

Toutes ces circonstances font que, pour les personnes âgées, le moment important du repas, censé être un plaisir, devient une torture. Cela amène à modifier le régime alimentaire, en privilégiant des produits plus faciles à mâcher, mais moins nutritifs. Cela affecte également les relations sociales, en raison de la gêne ressentie à montrer ses difficultés à manger. Ainsi, les conséquences physiques et psychologiques ne sont pas à prendre à la légère.

Le rituel du repas

Prêter attention aux difficultés de mastication des personnes âgées peut être déterminant pour éviter de nombreux problèmes physiques et psychologiques. Les troubles alimentaires peuvent avoir des conséquences graves, telles que la malnutrition, la perte de masse musculaire, l’affaiblissement du système immunitaire et la détérioration de la qualité de vie.

Il est essentiel de reconnaître, d’évaluer et de traiter la capacité à mâcher. Participer au rituel du repas favorise la santé et l’état émotionnel. Une vieillesse saine et digne nécessite de partager ce moment important de la journée.

![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

– ref. Quand les personnes âgées perdent l’appétit : le rôle central de la dentition – https://theconversation.com/quand-les-personnes-agees-perdent-lappetit-le-role-central-de-la-dentition-262550