Source: The Conversation – in French – By Caroline Trémeaud, Chargée de recherche Service archéologique des Ardennes, UMR 8215 Trajectoires, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

La notion de genre a commencé à émerger en archéologie à la fin des années 1970, dans les pays nordiques et anglo-saxons. Sa conceptualisation théorique se concrétise à partir des années 1990 avec une multiplication des monographies sur cette question, tant en Europe qu’outre-Atlantique. Or, la recherche française en archéologie, notamment en pré- et protohistoire, ne s’est pas du tout intéressée aux problématiques de genre et ne les a pas intégrées à ses recherches. Pourquoi ?

La première moitié du XXe siècle voit apparaître les prémices des réflexions sur la notion de « rôles sexuels » dans les sciences humaines et sociales, avec notamment les travaux de l’anthropologue américaine Margaret Mead. A la fin des années 1950, Simone de Beauvoir marque une étape avec la distinction entre la femelle et la femme, et son célèbre : « On ne naît pas femme, on le devient ».

A partir des années 1970, avec la montée des mouvements féministes, les sciences humaines et sociales s’emparent de la question des femmes. Entre 1970 et 1990, on assiste à une véritable conceptualisation du genre : sa distinction avec le sexe, sa définition comme un système de différenciation, mais aussi de domination. La terminologie est mise en place et le genre apparaît comme une discipline à part entière au sein des sciences humaines et sociales.

Parallèlement, le genre émerge également en archéologie dès la fin des années 1970, dans un premier temps en Préhistoire, où les problématiques liées à l’interprétation des structures sociales étaient très présentes. Les pays nordiques et le monde anglo-saxon s’emparent du sujet au travers de plusieurs séminaires et publications visant à redonner une place aux femmes comme sujet d’étude, et à gommer les biais androcentriques (qui consistent à envisager le monde d’un point de vue masculin). Les problématiques de genre en archéologie sont définitivement ancrées au début des années 1990 comme un champ de recherche à part entière.

Mais l’archéologie française est restée à l’écart de ce phénomène. Cette constatation est récurrente et soulignée par de nombreux chercheurs sur le genre. Il faut attendre le milieu des années 2010 pour que les premiers ouvrages sur ce sujet soient publiés en France.

Le phénomène est d’autant plus curieux que dans les autres disciplines des sciences humaines et sociales, la recherche française n’est pas absente des problématiques de genre : elle s’y est généralement intéressée dans une chronologie similaire à celle du monde anglo-saxon. Comment expliquer donc cette absence en archéologie ?

Une terminologie problématique en France ?

Le problème de légitimité du terme même de « genre », souvent souligné pour les sciences sociales, est à envisager. En effet, la recherche d’occurrences dans les publications fait clairement ressortir l’absence de l’expression « archéologie du genre » mais aussi la présence d’une autre terminologie : « histoire des femmes », « place des femmes ».

Ce problème de vocabulaire pourrait être lié à la polysémie même du terme de genre, qui est souvent évoquée pour expliquer sa moindre utilisation : le mot renvoie au genre grammatical ou au genre des naturalistes (mâle-femelle), voire à la catégorisation en littérature. Ce problème n’est pas propre à l’archéologie, et s’est traduit dans les sciences sociales françaises avec trois appellations successives depuis les années 1970 : « Études sur les femmes », « Études féministes » et, enfin, « Études sur le genre ».

Les mêmes hésitations ou réticences à utiliser le terme genre ont été à l’œuvre en archéologiques mais une trentaine d’années plus tard, dans les années 2010, lorsque les premières thèses sur le sujet sont réalisées. Ainsi, en 2009, le travail doctoral de Chloé Belard a commencé sous l’appellation : « Les femmes en Champagne pendant l’âge du fer et la notion de genre en archéologie funéraire (dernier tiers du VIe – IIIe siècle av. J.-C.) ». Lors de sa publication en 2017, son titre était devenu : « Pour une archéologie du genre, les femmes en Champagne à l’âge du Fer ». De la simple notion, une véritable revendication du terme (et du travail qui en découle) apparaît alors.

La question du vocabulaire reste cependant insuffisante pour expliquer l’absence de recherche sur cette problématique en archéologie. En effet, bien que son usage soit polémique, les problématiques sont apparues dans d’autres disciplines. Alors, pourquoi des études sur la place des femmes, ou les rapports sociaux de sexe n’ont pas émergé en archéologie française, en Pré – et Protohistoire dès les années 1990 ?

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Une discipline peu adaptée ?

L’hypothèse d’une discipline d’où les femmes (chercheuses) seraient absentes, ce qui n’aurait pas permis de prendre le train du genre en marche, n’est pas recevable : les Françaises archéologues n’étaient ni moins nombreuses, ni moins impliquées que dans d’autres pays.

Une hypothèse propre aux particularités de la discipline archéologique (des données trop fragmentaires, trop ponctuelles) pourrait être proposée. Néanmoins, pourquoi cette limite serait-elle propre à la recherche française ? Le monde anglo-saxon a au contraire développé les recherches sur le genre en archéologie.

L’archéologie française est peut-être restée plus longtemps dans une approche « processualiste » de l’archéologie, plus rattachée à l’étude des cultures matérielles, objective et cartésienne des données ; se tenant alors plus éloignée d’une archéologie théorique et de l’archéologie « post-processualiste », alors que cette dernière prenait son essor dans le monde anglo-saxon, facilitant l’émergence des études de genre.

Entre un manque d’institutionnalisation, les difficultés du terme à s’imposer jusque dans les années 2000 et des données à priori peu adaptée à cette problématique, l’absence de genre en archéologie pré – et protohistorique apparaît comme multifactorielle. Aucune hypothèse explicative ne semble suffisante pour justifier cette lacune ? D’autant qu’en archéologie, en France, des questions sur la place des femmes se sont posées lors de certaines fouilles…

Le cas de la Dame de Vix

En février 1953, dans le nord de la Côte d’Or, à Vix, est découverte une sépulture princière de la fin du VIe s. av. J.-C., comportant notamment un torque en or de plus de 400g et un cratère en bronze d’une capacité de 1 100 l. L’absence d’arme lance un vif débat : cela ouvre la possibilité qu’il puisse s’agir d’une tombe féminine.

En archéologie, une tombe masculine particulièrement riche soulève peu de questions d’interprétation : il s’agit probablement d’un personnage dirigeant. Mais s’il s’agit d’une femme, sa richesse n’est que rarement interprétée comme une marque de son propre pouvoir, mais comme le signe qu’elle est liée à un homme puissant (son mari, son père ou son frère…) On pourrait imaginer que le principe du rasoir d’Ockham s’appliquerait : pour une tombe très riche, avec tous les marqueurs de pouvoirs, peu importe le sexe ou le genre de la personne, l’hypothèse d’un personnage dirigeant doit être discutée. Mais ce n’est pas le cas.

Pendant un demi-siècle, articles scientifiques et de recherches vont essayer de répondre à la question : qui est la Dame de Vix ?

Musée de Bretagne, Rennes, CC BY

Les hypothèses vont se succéder : religieuse, travestissement, situation de régence… En 2002, on suppose même qu’elle devait être extrêmement laide, ce qui lui aurait permis d’avoir une forme de pouvoir spirituel ou religieux, une position sociale prééminente qui expliquerait sa richesse. Il aura fallu des études ADN (récemment confirmée par la réouverture des fouilles) pour que son sexe ne soit plus remis en question : il s’agit bien d’une femme.

L’aspect le plus étonnant n’est pas tant dans la démultiplication des stéréotypes ou le biais hétéronormatif que souligne cette littérature, mais dans une sorte d’aporie : durant ces 50 ans de débats autour de la Dame de Vix, jamais une réflexion plus globale sur la place des femmes ou sur les rapports sociaux de sexe dans ces sociétés ne sera posée. L’analyse reste au niveau anecdotique, sur un cas particulier.

De l’occultation du genre à l’effet de mode

Depuis le milieu des années 2010, les choses s’améliorent. Le dynamisme des études de genre en archéologie est désormais bien visible, que ce soit à travers la multiplication des publications, des travaux universitaires ou encore des journées d’étude. Cette évolution positive permet une visibilité accrue, des échanges renforcés et stimulés.

Il ne manque désormais qu’une reconnaissance de cette spécialité au travers d’une institutionnalisation universitaire avec l’intégration concrète du genre dans les formations et la création de postes spécialisés.

Ces deux dimensions manquent cruellement. En effet, le genre est devenu le mot-clé des institutions pour promouvoir l’égalité. Aussi bénéfique qu’elle soit, cette reconnaissance est à double tranchant. Sans une approche théorique et méthodologique sérieuse, faire du genre en archéologie revient presque à appliquer les mêmes stéréotypes que ceux dénoncés. Le genre est un réel outil que l’archéologie doit s’approprier : il paraît aujourd’hui plus que nécessaire de le définir, le redéfinir et expliquer son pouvoir heuristique, pour éviter les dérives interprétatives et abus théoriques.

La légitimation du genre en archéologie semble acquise. Désormais, l’archéologie se doit de dépasser l’engouement et produire une archéologie du genre rigoureuse.

Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.

![]()

Caroline Trémeaud a reçu des financements de l’Institut Emilie du Châtelet, sous la forme d’une allocation doctorale finançant cette recherche.

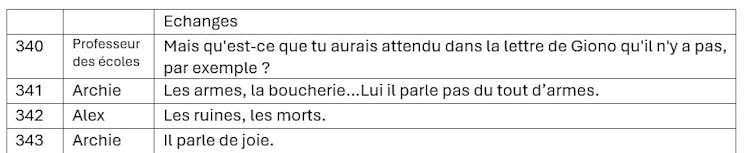

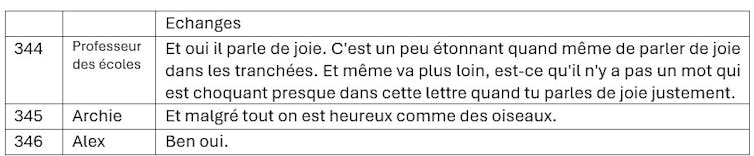

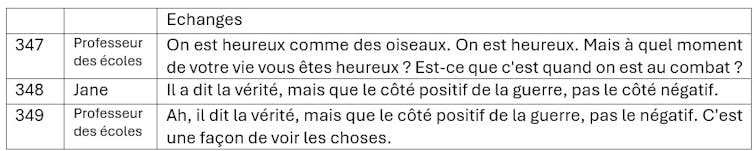

– ref. Le genre en archéologie : un retard français difficile à justifier – https://theconversation.com/le-genre-en-archeologie-un-retard-francais-difficile-a-justifier-255321