Source: The Conversation – France in French (3) – By Serge Rabier, Chargé de recherche Population et Genre, Agence Française de Développement (AFD)

L’aide au développement fournie par les pays occidentaux, que ce soit via leurs structures étatiques ou à travers diverses organisations internationales ou fondations caritatives, a mis en avant, au cours des dernières décennies, des priorités variées. En matière de démographie, on a observé une certaine constance : de nombreuses actions ont été entreprises pour aider – ou inciter – les pays les moins développés à réduire leur natalité.

En février 2025, l’une des premières mesures de la nouvelle administration Trump a été de purement et simplement supprimer l’agence des États-Unis pour le développement international (USAID), avec pour conséquence de couper des financements représentant plus de 40 % de l’aide humanitaire mondiale.

L’arrêt de la contribution majeure des financements américains destinés au développement invite à un retour historique sur le rôle et l’influence des États-Unis en matière de définition et de déploiement de l’aide publique au développement, en particulier à travers le prisme démographique.

L’instrumentalisation de la démographie dans les agendas successifs du développement

Depuis près de soixante ans, l’agenda international du développement a connu des orientations prioritaires variées, le primat ayant été donné successivement à l’industrialisation, à la lutte contre la pauvreté, aux programmes d’ajustement structurel puis au développement humain et aux enjeux de gouvernance et de droits humains (y compris ceux des femmes et des filles) à l’ère de la mondialisation. À partir de 2000 et jusqu’à aujourd’hui, cet agenda a mis l’accent sur d’autres thématiques : lutte contre les inégalités, urgences climatique et environnementale, finance durable.

Toutes ces orientations prioritaires se sont traduites dans des narratifs démographiques spécifiques : démographie et géopolitique ; démographie et droits humains ; démographie et crise climatique, pour n’en prendre que trois.

Dans le premier cas, les tendances de la fécondité dans les pays en développement ont justifié le soutien financier et logistique à des programmes de contrôle des naissances au nom de la défense des valeurs occidentales contre l’expansionnisme de l’URSS. Dans le deuxième cas, l’affirmation de l’approche par les droits a voulu minorer les dynamiques démographiques en privilégiant la reconnaissance des droits des personnes à décider en matière de droits sexuels et reproductifs. Dans le troisième cas, le plus contemporain, l’argument du poids encore croissant de la population mondiale, et donc de sa limitation nécessaire, serait une (voire la) réponse à la crise climatique, oubliant au passage la cause principale que représente le « modèle » du développement extractiviste et consumériste actuel.

La démographie :un levier de l’engagement international des États-Unis pour le développement

Dans le quatrième point de son discours d’investiture du 20 janvier 1949, le président Harry Truman présente la nécessité d’un « programme nouveau et courageux pour rendre accessibles les résultats bénéfiques de nos avancées scientifiques et de notre progrès industriel en vue des progrès et de la croissance dans les nations sous-développées ».

Au-delà de l’aspect généreux de l’engagement présidentiel dans la lutte contre « l’ignorance, la maladie et la misère » ainsi que les nécessités, plus intéressées, de reconstruction économique, en particulier de l’Europe dévastée par la Seconde Guerre mondiale, il faut aussi voir dans ce programme le poids des néomalthusiens inquiets des risques selon eux liés à l’explosion démographique dans les pays du tiers-monde, de l’Asie en particulier.

Ainsi, à l’orée de la décennie 1950, le facteur démographique apparaît à la fois, d’une part, comme une justification pour soutenir le développement des pays pauvres qui, processus de décolonisation aidant, deviendront des États indépendants ; et d’autre part, comme une composante majeure de la politique étrangère des États-Unis que leur statut de « super-puissance » de plus en plus évident leur imposait.

En effet, outre l’argument souvent mis en avant (à juste titre) de l’engagement économique (Plan Marshall) et politique (le début de la guerre froide) des autorités gouvernementales, il faut souligner le rôle d’éminents démographes tels que Kingsley Davis (The Population of India and Pakistan (1951)), Hugh Everett Moore (The Population Bomb (1954)), ou encore Ansley J. Coale et Edgar M. Hoover (Population Growth and Economic Development in Low-Income Countries (1958)).

En étudiant l’impact de la croissance démographique (présentée comme excessive et donc néfaste) sur le développement économique, ils sont au fondement des débats ultérieurs sur l’articulation entre population et développement, ainsi que des financements publics des politiques de planification familiale de nombreux bailleurs bilatéraux (États-Unis, Royaume-Uni et Suède notamment) et multilatéraux (Banque mondiale, ONU).

Enfin, la mise à l’agenda de l’explosion démographique du tiers-monde a été rendue possible par la conjonction de certains travaux de la communauté académique et de l’engagement de grandes fondations à but non lucratif des États-Unis, qui a contribué à proposer et à financer des programmes de recherche et de terrain en matière de contrôle et de limitation des naissances, de promotion de la contraception et de la planification familiale.

De fait, la puissance d’imposition d’un tel agenda a bénéficié de facteurs déterminants : capacité financière des fondations privées Rockefeller, Ford, MacArthur rejointes dans les décennies 1990/2000 par, entre autres, la William and Flora Hewlett Foundation, la David and Lucile Packard Foundation ou encore la Bill and Melinda Gates Foundation ; implication d’universités et d’institutions scientifiques privées, parmi lesquelles le Population Reference Bureau (1929), le Population Council (1952), Pathfinder (1957) et plus tard, le Guttmacher Institute (1968) ; et enfin, quelques années plus tard, les financements institutionnels massifs de l’USAID.

Ces financements permettront aussi à des bureaux de consultants américains de devenir des intermédiaires incontournables dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de planification familiale : Futures Group, 1965 ; Management Science for Health, 1969 ; Population Services International, 1970 ; Family Health International, 1971 ; John Snow Inc., 1975.

« Le meilleur contraceptif, c’est le développement »

C’est au cours de la conférence mondiale de Bucarest (1974) (Conférence mondiale sur la population des Nations unies) que s’affrontent les tenants de deux approches opposées du développement au regard des enjeux, réels ou supposés, de la démographie.

D’un côté, il y a les pays développés à régimes démocratiques libéraux, inquiets des conséquences économiques, alimentaires, environnementales de l’évolution démographique du monde – une inquiétude qui se trouve au cœur du livre alarmiste de Paul R. Erhlich, The Population Bomb (paru en français sous le titre La Bombe P) et du texte de l’écologue Garrett Hardin sur la tragédie des biens communs, tous deux parus en 1968. De l’autre, il y a les pays ayant récemment accédé à l’indépendance, souvent non alignés et rassemblés sous l’appellation « tiers-monde » : pour la plupart d’entre eux (surtout sur le continent africain), la maîtrise de la croissance de la population n’est pas la priorité.

À travers le slogan « Le meilleur contraceptif, c’est le développement », ce sont la croissance et les progrès économiques qui sont mis en avant comme préalables à la nécessaire articulation des enjeux démographiques et économiques.

Les politiques de population au service du développement

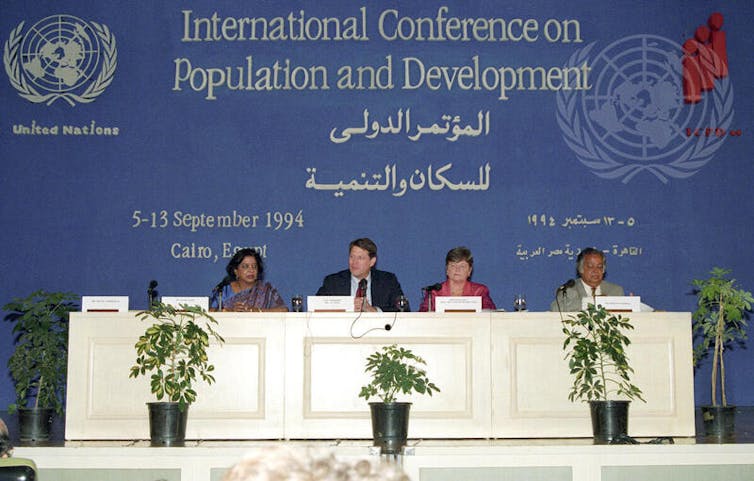

La Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) représente le moment de bascule entre des objectifs gouvernementaux strictement démographiques en termes de contrôle de la fécondité (au prix souvent de fortes mesures incitatives voire coercitives, voire d’eugénisme social telles que l’Inde a pu en connaître) et l’affirmation du droit des femmes à contrôler librement leur santé et leur vie reproductive ainsi que celui des ménages à décider de manière informée du nombre d’enfants qu’ils souhaitent avoir (ou non) et de l’espacement entre les naissances de ceux-ci.

UN Photo

Ainsi, avec le « consensus du Caire », la problématique du développement n’est plus simplement affaire d’objectifs démographiques quantifiables ; elle acte que l’approche fondée sur les droits doit contribuer aux agendas du développement, successivement les Objectifs du millénaire pour le développement (2000-2015) puis les Objectifs du développement durable (2015-2030).

Le financement et la mise en place de programmes de soutien à la planification familiale, qui avaient été conçus pour limiter le déploiement incontrôlé d’une sorte de prolétariat international pouvant servir de réservoir démographique au bloc communiste, se sont déployés en particulier avec le soutien financier massif des fondations précédemment évoquées.

Ces programmes, sous le nouveau vocable de « politiques de population », se sont progressivement inscrits dans l’agenda du développement international des gouvernements américains successifs. C’est au cours des années 1960-1980 que les États-Unis assument le leadership du financement international des politiques de population en Asie, en Afrique et en Amérique latine avec l’USAID, tout en soutenant fortement la création en 1969 du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), devenant ainsi un acteur clé du financement des politiques de population, avec une part variant entre 30 % et 40 % des financements mondiaux dans ce domaine.

De fait, à partir des années 1980, l’USAID est le principal canal de financement des enquêtes démographiques et de santé ou EDS (plus connues sous leur acronyme anglais DHS pour Demographic and Health Surveys), qui permettent, de façon régulière, aux pays en développement de bénéficier des données socio-démographiques nécessaires à la définition et à la mise en place de certaines politiques publiques en matière de population, d’éducation, de santé et d’alimentation.

Une inflexion à cet « activisme » démographique au nom des valeurs conservatrices survient en 1984, lorsque le président Ronald Reagan instaure la politique dite du « bâillon mondial » (« Mexico City Policy »), supprimant les financements états-uniens aux organisations de la société civile qui font, supposément ou non, la promotion de l’avortement. Cette politique sera tour à tour supprimée et ré-installée au rythme des présidences démocrates et républicaines jusqu’à aujourd’hui avec, en point d’orgue, la suppression de l’USAID dès les premiers jours de la seconde présidence Trump.

Une nouvelle ère ?

Les dynamiques démographiques actuelles, marquées par la baisse universelle de la fécondité (à l’exception notable de l’Afrique subsaharienne), l’allongement de l’espérance de vie, la remise en cause des droits en matière de fécondité, la politisation des migrations internationales et le vieillissement de la population mondiale dans des proportions jusqu’ici inconnues vont dessiner un tout autre paysage démographique d’ici à 2050.

Enfin, le retour des concurrences exacerbées de puissances, la fin de la mondialisation dite « heureuse », la résurgence du néo-mercantilisme et, surtout, la nécessité désormais incontournable de l’adaptation au changement climatique, sont autant d’enjeux qui, tous ensemble, vont requestionner radicalement le nexus démographie-développement.

![]()

Serge Rabier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. La démographie, frein au développement ? Retour sur des décennies de débats acharnés – https://theconversation.com/la-demographie-frein-au-developpement-retour-sur-des-decennies-de-debats-acharnes-259393