Source: The Conversation – in French – By Imane El Ouadghiri, Professeur de finance, Pôle Léonard de Vinci

Une étude a analysé la performance de dix indices boursiers intégrant des critères liés à la biodiversité. La conclusion : il n’y a pas d’arbitrage nécessaire entre rentabilité et responsabilité environnementale.

La perte de biodiversité constitue un défi majeur pour nos sociétés. L’érosion du vivant met en péril la stabilité des écosystèmes, la sécurité alimentaire, la santé humaine et, plus largement, le fonctionnement de l’économie globale. Au cours des cinquante dernières années, les populations d’animaux sauvages suivies par l’indice Planète vivante ont connu un déclin moyen de 73 %.

Dans ce contexte, plusieurs institutions financières comme Euronext ont récemment lancé des produits d’investissement dédiés à la biodiversité, sous la forme d’indices boursiers. Ces derniers sélectionnent les entreprises les plus vertueuses en matière de protection du vivant.

Ces produits, porteurs d’une ambition éthique, soulèvent une question essentielle : sont-ils compatibles avec une exigence de performance financière ? Autrement dit, investir dans la biodiversité implique-t-il de renoncer à une partie de ses rendements ?

Dix indices biodiversité passés au crible

Dans une étude publiée dans le Journal of Environmental Management, nous avons analysé la performance de dix indices boursiers intégrant des critères liés à la biodiversité, élaborés par trois acteurs majeurs du marché : Euronext, Stoxx et S&P Global.

À lire aussi :

La biodiversité : pas qu’une affaire d’écologistes, un impératif économique et financier

Ces indices intègrent chacun des filtres spécifiques visant à exclure les entreprises les plus nuisibles à la biodiversité. Ils se basent sur des méthodologies liées notamment sur l’empreinte biodiversité, l’intensité d’impact sur les écosystèmes, la contribution aux Objectifs de développement durable (ODD), ou encore l’exposition à des activités controversées – plastiques, pesticides, huile de palme non durable, etc.

Ces indices couvrent des zones géographiques variées – Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, etc. – et sont comparés à leurs indices de référence traditionnels, plus généralistes, afin d’évaluer leurs performances respectives.

Performances financières

Nos résultats s’appuient sur un ensemble de données empiriques : évolution des prix, rendements et volatilités annualisés, ratios de performance (Sharpe, Treynor, Sortino) et modèles économétriques (alphas de Jensen, Fama-French et Carhart).

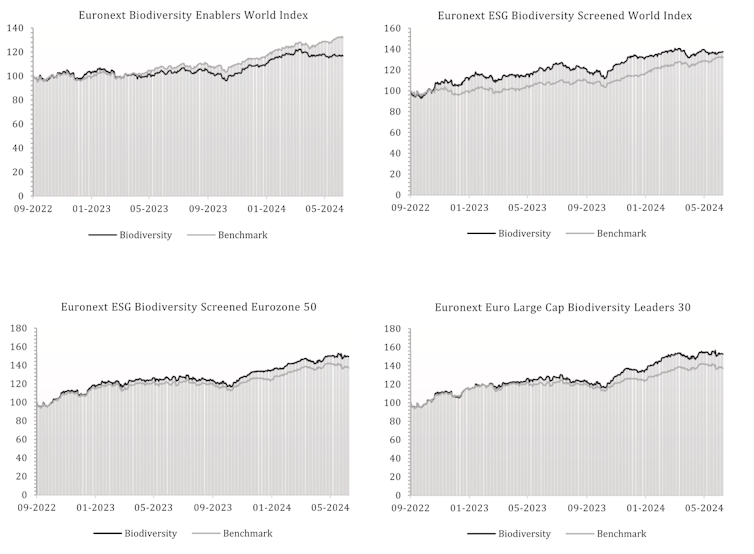

L’ensemble converge vers une conclusion : les indices biodiversité affichent des performances financières en moyenne très proches de leurs benchmarks traditionnels.

Fourni par l’auteur

Dans certaines zones géographiques, la performance est même légèrement supérieure. En Europe, les indices biodiversité enregistrent une surperformance moyenne de +5,09 points de base par rapport à leur équivalent classique, notamment grâce à la forte représentation d’entreprises engagées dans des stratégies de réduction d’impact (cosmétiques, énergie, infrastructures).

Aux États-Unis, les indices spécialisés affichent également une avance moyenne de +2,17 points de base, portée en particulier par le S&P 500 Biodiversity Index, dont la méthodologie permet de cibler des entreprises déjà pionnières en matière de gestion durable des écosystèmes.

Côté risque, la volatilité est quasiment identique : 14,34 % pour les indices biodiversité, contre 13,57 % pour leurs équivalents classiques, un écart trop faible pour traduire une perte de diversification. Les portefeuilles orientés biodiversité tels que l’Euronext Biodiversity Enablers World Index, l’ISS Stoxx Europe 600 Biodiversity Focus SRI Index ou le S&P Global LargeMidCap Biodiversity Index n’affichent pas de risque accru.

La biodiversité s’intègre sans surcoût

L’absence de coût financier pour les portefeuilles orientés biodiversité s’explique par plusieurs mécanismes.

À lire aussi :

Mon épargne contribue-t-elle à la restauration de la biodiversité ?

D’un côté, les entreprises engagées dans la préservation des écosystèmes bénéficient souvent d’une meilleure image de marque comme Unilever avec sa politique de réduction du plastique. Elles peuvent profiter d’une réduction du risque réglementaire en anticipant des interdictions futures, comme L’Oréal et ses filières d’approvisionnement durables.

Ces avantages compensent, voire dépassent, les coûts initiaux de mise en conformité.

À l’inverse, certaines entreprises exclues des indices comme les producteurs intensifs de pesticides, les acteurs du plastique ou de l’extraction minière, affichent parfois de bonnes performances à court terme. Elles sont fortement exposées à des risques de long terme : litiges environnementaux, interdictions de produits, atteinte à la réputation ou transition réglementaire accélérée.

Les investisseurs anticipent de plus en plus ces risques, entraînant une valorisation moins favorable de ces entreprises.

Vers une finance alignée avec les enjeux du vivant

Pour les investisseurs institutionnels, qu’il s’agisse de fonds de pension, d’assureurs, de sociétés de gestion ou de fonds souverains, comme pour les particuliers, nos résultats montrent qu’il est tout à fait possible d’aligner son portefeuille avec ses convictions écologiques sans renoncer à la performance financière.

Pour les entreprises, l’intégration dans un indice biodiversité constitue un signal particulièrement valorisant. Elle peut notamment faciliter l’accès à des financements verts variés. De nombreuses organisations émettent aujourd’hui des obligations vertes, ou green bonds, pour financer des projets liés à la restauration d’habitats ou à la réduction des pollutions. Parallèlement, la montée en puissance de fonds d’investissement thématiques « nature-positive » et l’ouverture de programmes européens tels qu’InvestEU renforcent les opportunités de financement pour les entreprises engagées dans la transition écologique.

Du côté des autorités de régulation, ces résultats confortent l’intérêt de mettre en place des référentiels clairs, transparents et comparables. Plusieurs cadres émergents jouent déjà un rôle structurant :

-

La Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), qui encourage un reporting plus complet des risques liés à la nature.

-

La directive européenne CSRD, qui renforce les obligations de transparence extrafinancière.

-

Le règlement SFDR, qui encadre la classification des fonds durables.

Pris ensemble, ces dispositifs renforcent la place de la biodiversité dans les décisions financières et orientent progressivement les capitaux vers les entreprises les plus engagées en faveur du vivant.

![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

– ref. Investir dans la biodiversité, entre conviction(s) et rendement(s) – https://theconversation.com/investir-dans-la-biodiversite-entre-conviction-s-et-rendement-s-265104